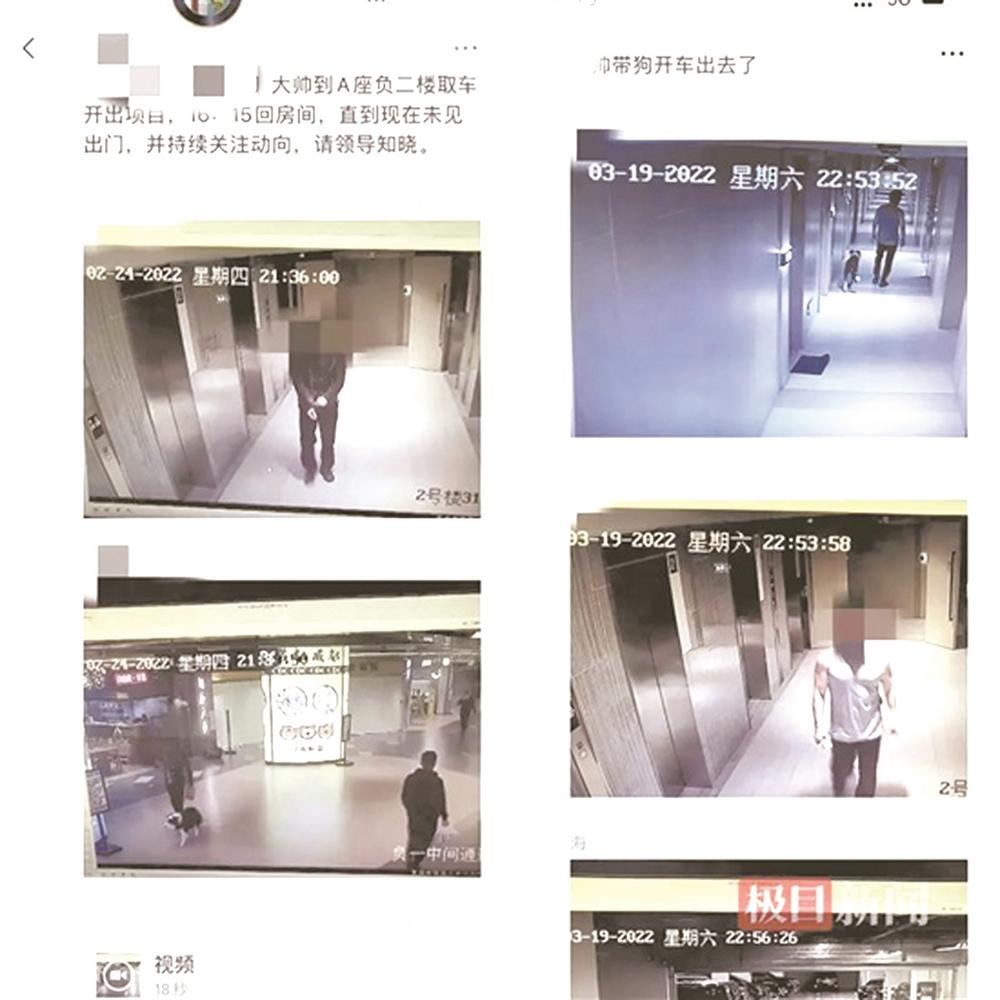

发在群聊里的监控信息

N综合 央视网 极目新闻 澎湃 法治周末

近日,成都一公寓业主发现,因不满物业服务成立业委会,他们被物业24小时监控近两年,一举一动被安保并以图、文、视频的方式汇报给物业经理,甚至在聊天群里直播、调侃。

公共监控本是用来保障业主安全的,现在被用来随意偷窥,令人想来不寒而栗。未经业主同意,物业擅自监控其行踪并上传网络进行传播,已经涉嫌侵犯业主的个人信息及隐私权。小区物业监控业主,挑战的是法律底线,必须根治。

事件

物业“贴身”监控一年多

2021年3月,成都高新区某商住一体公寓楼的业主刘越(化名)在小区隔壁一条商业街逛街时,一名路人突然对他说:“物业24小时在监控你,你要注意安全。”对于路人的善意提醒,刘越并未在意。

几个月后,小区一名保安告诉刘越,经常在某个物业群看到他的照片,“保安没有说是谁在监控我,只是提醒我要多注意”。

对自己可能被物业监控一事,刘越半信半疑。2022年4月,小区一名离职的物业主管向刘越提供了大量的微信群聊截图和视频。原来,这一年多以来,刘越的一举一动都在物业的监控之下,物业经理还在一个名为“大帅监控群”的微信群里直播他的监控信息。“刘大帅”正是刘越在业主群中的昵称。监控及直播的内容,包括他几点出门、坐哪部电梯、外出遛狗、在哪家店吃饭、和异性朋友见面等等。“他们甚至曾试图通过监控查看我手机里的信息。”刘越说。

今年10月,他向成都市公安局高新区分局石羊派出所报了警。

不仅是他,今年8月,该小区一名女性业主赵梅(化名)得知,她进出小区、吃饭逛街、有家人来访,物业都会通过监控拍下视频、照片发在工作群里,“包括我的房号,我的名字,经常会在群里被议论、调侃”。

长期被“盯梢”

或因发起成立业委会

对于长期被监控“盯梢”,刘越和赵梅猜测,这可能和他们发起成立业委会有关。小区物业费为每平方米5.5元,停车费每个月600元。但他认为物业服务却多有不足,他们两次发起成立业委会,均未成功。

4日记者实地走访发现,这是一处商住两用小区,大楼外转角处、楼外广场和快递柜均有摄像头,进入住宅的电梯需要刷门禁卡。门口有工作人员值守,但不会询问身份或登记信息,若没有门禁卡,可请其代刷。电梯出入口和电梯内部均有摄像头,在住宅内部过道尽头同样也有监控摄像头,不过该摄像头是对着公共区域。

5日下午,该小区另一物业工作人员回应称,公司已成立专项小组处理此事,业主投诉中与监控业主有关的陈姓经理,已停职配合警方调查。

问题一

侵犯哪些权利 物业该担何责?

北京市盈科律师事务所律师周垂坤表示,物业监控业主的行程并且汇报侵犯了业主的隐私权,物业截图、录屏监控拍摄到业主的片段侵犯了业主个人信息。

《民法典》第一千零三十二条规定,自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权,隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

周垂坤律师把隐私权的内容概括为五个方面:私人安宁、私人空间、私人信息、私人活动和私人自主。“私人信息不仅包括身高、血型、基因等生理信息,还包括私人电话、私人住址、私人行程等。私人安宁的重要内容之一就是日常生活不被打扰、监视、跟踪和骚扰。”他表示,被侵权业主可要求物业停止侵害行为,及时拆除在其家门口等非重要公共区域安装的监控设备,停止继续监控并汇报其行踪动态,并且还可以要求物业对其赔礼道歉。

“几点出门、外出遛狗几分钟、几点回家、路上接触了哪些人、在家门口做了什么等信息属于个人非常隐私的内容,近两年时间里都被监控并且汇报,这对于任何人来说都是细思恐极的事情,按照常理应当认定足以给人精神带来严重损害。”周垂坤律师指出,若是该业主能够证明物业的行为给其造成精神损害的,还可以向物业主张精神损害赔偿。若是监控人员传播监控视频,被他人用以实施犯罪、造成受害人人身伤害或者死亡或者造成重大经济损失、恶劣社会影响等情节,则有可能触犯刑法,构成侵犯公民个人信息罪。

问题二

监控摄像头,怎样平衡安全与隐私?

2021年11月起施行的《个人信息保护法》,于法律层面明确了在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备的要求。根据法律规定,在公共场所安装摄像头,应当设置显著的提示标识并且收集到的相关信息只能用于维护公共安全的目的,若非取得同意,不能用于其他目的。

不过,小区中监控设备应该安装在哪些位置,各地尚未出台明确的法律规范。各个地方对住宅小区中安装监控设备的地点总体上局限于小区的出入口、主要通道以及主要的公共设施等区域。

周垂坤律师认为,在被侵权业主家门口安装监控的毋庸置疑超出了安全管理的边界,应当依法拆除此类在安装位置上不符合规范的监控设备。

周垂坤律师表示,小区在公共区域安装的监控设备,要建立起对录制人员、调取时间、调取用途等进行登记的制度,并且明确任何人不得擅自查阅、复制、提供和传播相关内容。

问题三

剪辑、传播视频 有哪些法律风险?

周垂坤律师表示,监控视频的剪辑传播存在人脸信息泄露,侵犯肖像权、名誉权、隐私权的双重法律风险。“一旦人脸信息这种生物识别信息泄露,对个体带来的危害可能是终身不可挽回的,甚至最终可能导致受害个体被迫完全退出生物识别辅助所需的场合。”

而若非基于学习研究、新闻报道等法定原因而合理使用,随意在网络上公布他人的视频录像等属于侵犯他人肖像权的行为。“即使是某些监控录像是被作为正能量事件加以报道,也要符合《民法典》第一千零二十条规定的为新闻报道而不可避免地使用或者是出于公共利益的需要。”周垂坤律师谈道。

倘若曝光内容上有所失实,导致被曝光者社会评价降低,还可能面临侵犯公民名誉权的问题。周垂坤律师提醒:“若是出于监督等目的曝光反面案例,最好还是注意在人脸等关键信息打上马赛克,否则即使不涉及名誉权侵权问题,也有可能侵犯公民个人的隐私权和肖像权等。”

对于此类侵犯公民隐私权、肖像权、名誉权等行为,公民都可依据《民法典》的相关规定进行追责和维权。

声音

1

尽快平衡业主和物业之间不对等地位

业主在面对物业时的弱势地位,早已是饱受诟病的社会问题。从以往的情形看,业主维权、更换物业都是个老大难问题。

所以,物业监视业主,倒更像是镶嵌在大命题里的子命题,物业工作的透明度不足、业主的监督不够有力等,再一次在这种“技术语境”下出现了。监控业主的行为如果不制止,普通人身边就会出现一种“科技恐惧”,其他的物业大可有样学样,利用技术手段胡作非为。

可以预见的是,未来物业的技术能力将会进一步增强,业主和物业的“技术差”将会进一步放大。因此,相关规范的制定应当尽早提上日程,包括物业的摄像头使用规范、业主的查看权限、相关的维权监督机制,都应当尽早完善。

而更重要、更长远的问题,则是尽快平衡业主和物业之间的不对等地位。

声音

2

用法治破解

监控“噩梦”

物业的服务手段不能变成了“管制权力”。要保护广大业主权益,要打掉任性物业的嚣张气焰,就要推进小区治理法治化。一方面,监管部门要严格监管执法,尤其是对具有黑恶性质的物业,要能严厉打击,绝不手软。另一方面,要完善相关法律法规,相关部门要依法指导小区成立业委会,更好发挥业委会作用,对于业主、业主委员会与物业公司之间的关系,要能予以厘清,让各方能够权责归位。要用法治破解物业监控业主的“噩梦”,让小区治理困局得到法治化解。