南宋刘松年《撵茶图》(局部),一名男子手推小磨撵茶,另一名男子执壶注茶

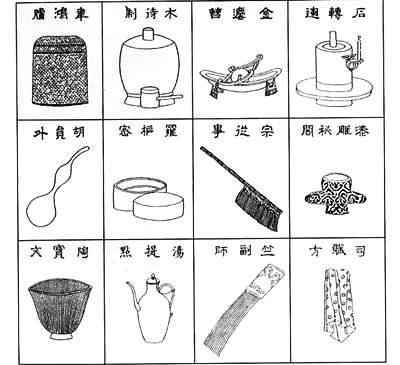

审安《茶具图赞》中的12件茶具

N综合新华 国家人文历史

北京青年报 封面新闻

壬寅年冬月,一盏清香的中国茶,令世人瞩目。

北京时间11月29日晚,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”在摩洛哥拉巴特召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第17届常会上通过评审,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“夫茶之为民用,等于米盐,不可一日以无”。我国是世界上最早种植茶树和制作茶叶的国家,中国人饮茶的习惯已经长达数千年。今天的《史话》就来看看古人是如何制茶、喝茶的。

魏晋南北朝

喝茶就像“胡辣汤”

中国茶的历史从远古时期就已经开始,中国第一部药物专著《神农本草经》中写道:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼(茶)而解之。”

战国时期的《尔雅》中,也有关于茶的记载,其《释木》一篇,讲到“槚,苦荼”,“荼”古音正是chɑ。

而中国民众饮茶的历史最早可追溯至秦,顾炎武在《日知录》里写道:“自秦人取蜀而后始有茗饮之事。”

茶以文化面貌出现,则是在两晋北朝,最早喜好饮茶的多是文人雅士。

西汉时期,饮茶之风已逐渐兴起。马王堆汉墓中,出土的一只竹笥在其标签牌上写有“槚笥”二字,正是一件盛茶叶的器具。西汉还将茶的产地县命名为“荼陵”,即湖南的茶陵。

不过,秦汉时期,茶并非普通百姓的日常饮品,而是更多以其药用效果出现在人们的病床旁。

东汉华佗的《食经》中有“苦茶久食,益意思”之说,记录了茶的医学价值。这跟可口可乐有异曲同工之妙,可口可乐一开始也是作为治疗头痛的药物出现,后来才逐渐演变为饮料。

后来,民间出现了煎茶的雏形,即粥茶。根据三国时期魏国人张辑的《广雅》记述,四川人采摘某种树叶,将老叶子制成饼的形状,再放上浓稠的米浆。饮用时先用米汤浸泡,再用无焰炭火炙烤,而使其烘干变红,再捣成碎末放入瓷壶,注入沸水饮用。也有的再加入葱姜、橘子,以调和苦涩味。

这种茶一直延续到魏晋南北朝时期,和我们现在喝的不一样,它更像是一种胡辣汤之类的食物,喜欢喝的人会觉得味道相当酸爽,不喜欢喝的人便觉得难以下咽。唐代茶圣陆羽便吐槽这种“胡辣汤”:“用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等煮之百沸,或扬令滑,或煮去沫,斯沟渠间弃水也!”

茶圣陆羽

改变了茶的“命运”

唐朝时期,开始用煎茶法饮茶。而茶叶命运的改变,要归功于茶圣陆羽。陆羽著有《茶经》三卷,是中国乃至世界现存最早、最完整、最全面介绍茶的专著,也标志着中国茶文化的形成,被誉为“茶叶百科全书”。

陆羽提倡饮用以茶饼碾碎而成的末茶,茶末以米粒大小为宜。首先,煎茶前先烤茶,将饼茶用高温“持以逼火”,并且经常翻动,否则会“炎凉不均”。烤好的茶要趁热包好,以免香气散失,至饼茶冷却再研成细末。

与此同时,将鲜活山水放在茶釜中煮,当烧到水有“鱼目”气泡,“微有声”,即“一沸”时,加适量的盐调味,并除去浮在表面、状似“黑云母”的水膜,否则“饮之则其味不正”。

接着继续烧到水边缘气泡如“涌泉连珠”,即“二沸”时,先在釜中舀出一瓢水,再用竹筴在沸水中边搅边投入碾好的茶末。

如此烧到釜中的茶汤气泡如“腾波鼓浪”,即“三沸”时,加进“二沸”时舀出的那瓢水,使沸腾暂时停止,以“育其华”,这样茶汤才算煎好了,可以舀出饮用。

陆羽之后,煎茶道日益成熟,茶艺具备了备器、选水、取火、候汤、习茶五大固定环节。

宋代制茶器具有“十二先生”

茶兴于唐,而盛于宋。今年伴随古装电视剧《梦华录》的播出,宋代茶文化也迎来了新一轮的关注度。

宋代的茶,先要磨成粉,过程十分繁琐。

南宋刘松年有一幅画《撵茶图》,画中有一个情景,很好地还原了宋代的磨茶过程,在众人琴棋书画的风雅场景中,左下角的一位男性跨坐在长方形的小几上,小几前方有一个手推小磨,小磨中是炙干的茶叶,男子左右摇动小磨把手将茶叶磨成粉末。他旁边放着茶帚,用来扫茶粉,收入容器。

撵茶,只是制茶过程的中间环节。

宋人制茶器具繁多,先有茶笼,保护远方运来的茶叶不受潮湿;后有茶钤,用来炙茶,文火将茶叶烤干;再用砧椎来碎茶;茶叶碎后,才用到茶碾,就是《撵茶图》中的磨茶工具,将茶叶一点点磨成粉末;接着用茶罗,磨碎的茶末要用细罗再筛一遍,获取更细腻更纯净的茶粉。

到茶罗这一步,茶粉就制好了。茶粉完成,准备茶匙(量粉)、建盏(盛茶)、执壶(热水)、茶筅(击拂),才算材料备齐。

南宋审安老人著作《茶具图赞》,用线条勾勒出十二件茶具的模样,还按照宋代的官制对茶具进行“授衔”,称为“十二先生”。十二件茶具分别是:金法曹(茶碾)、漆雕秘阁(茶托)、石转运(茶磨)、汤提点(汤瓶)、竺副帅(茶筅)、陶宝文(茶盏)、罗枢密(茶罗)、木待制(茶臼)、宗从事(茶帚)、韦鸿胪(茶笼)、胡员外(水杓)、司职方(茶巾)。

这些文人虽弱

冒险取水烹茶却不含糊

一盏茶,无非是茶与水的组合,茶要品质,水也不能含糊。

陆羽在《茶经》中写下了煮茶之水的标准:山水、江水、井水。水分优劣,怎么取水,到哪里取水,直接关系到茶的品质。山泉水,要取源头缓慢流动的水,而水流湍急的部分不能饮用,他说会得颈椎病;霜降之前的山泉水也不可取,有细菌;江水,则要取人迹不到处的,江心水为上;井水又相反,不能取冷僻处的,要取人群密集饮用的水。

苏轼不但发明了提梁壶煮茶,对饮茶水也极其重视。一个月圆的晚上,他睡不着想喝茶了,但是家里的井水不够完美,于是半夜时分,他提着容器,亲自到江心舀活水回来烹茶。那一夜,他小心翼翼地来到江心,弯腰取水,脚踏钓石,手握水瓢,舀江水灌进容器,然后踏着月色回家,生炉子,煮茶。香茶入腹,半夜取水的危险与累烟消云散。

陆游也爱茶,这些文人虽弱,冒险取水烹茶却绝不含糊,他写“铜瓶愁汲中泠水,不见茶山九十翁”,真可谓“望好水兴叹”。因为泠水非常难取,要体力,要耐心,还需要时机,年纪大的人根本就望尘莫及。

宋人爱茶,也风行斗茶。宋代斗茶以点茶为主,点茶时,先烫盏,盏热而汤花不容易浮,然后将茶粉置于建盏内,一手执壶注入少量开水,另一只手以茶筅迅速击拂茶汤,将盏内茶末击打如膏状,继续加水,再次击拂,点水七道为最佳。点水时,要有节制,落水点要准,不能破坏茶面。与此同时,还要用茶筅旋转打击和拂动茶盏中的茶汤,使之泛起汤花。

元明不再讲究泡茶法

到了元朝,随着饮茶群体扩大,人们开始不太讲究茶道了,毕竟煮茶实在太耗费时间和精力,真不如把茶叶直接用水泡着喝。从那时起,中国人便在采茶后将茶叶焙干,直接在茶壶里沏茶喝,茶叶不再掺淀粉、香料,也不再制饼、碾末。

明洪武年间,朝廷提倡节俭,下令禁止制作高阶茶饼,由此,散茶基本上一统江湖。既然大家都泡茶喝,那么茶壶的工艺便与时俱进。由于紫砂的透气性适合泡茶,从此,紫砂壶在明代崛起,这种壶也便于携带,一直流行到如今。

由粥茶、煎茶、点茶到泡茶,小小饮茶方式的转变,折射的是古人生活方式的转型。不过现代社会,依然有很多人坚持用煎茶、点茶等古法饮茶。

相关链接

考古遗迹发现

6000年前的茶

很多人都知道河姆渡遗址曾经出土过世界上最早的人工水稻,而世界上第一棵茶树也很可能出自河姆渡文化。2015年,浙江省文物考古研究所与中国农业科学院茶叶研究所联合在杭州召开“田螺山遗址山茶属植物遗存研究成果发布会”,正式宣布:2004年在田螺山出土的疑似山茶属植物遗存,经专家综合分析和多家专业机构的检测鉴定,被认定为距今6000年左右的山茶属茶种植物遗存,是迄今为止我国境内发现最早的人工种植茶树的遗存。

早在1973年,在河姆渡遗址发掘过程中,考古专家就在一些堆积在古村落干栏式房屋附近的樟科植物叶片中,发现疑似原始茶遗物。2004年、2011年考古工作者又在与河姆渡遗址相距很近的田螺山遗址距今6000多年前的文化层中,两次挖掘出土三丛疑似山茶属植物遗存。

1990年浙江上虞出土了一批东汉时期的碗、杯、壶、盏等器具,考古学家认为这是世界上最早的茶具。

2021年,山东大学考古团队公布,山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬的原始瓷碗中,出土的茶叶样品为煮(泡)过的茶叶残渣,为目前已知世界最早茶叶遗存。