天宝岩保护区美景 罗联永/摄

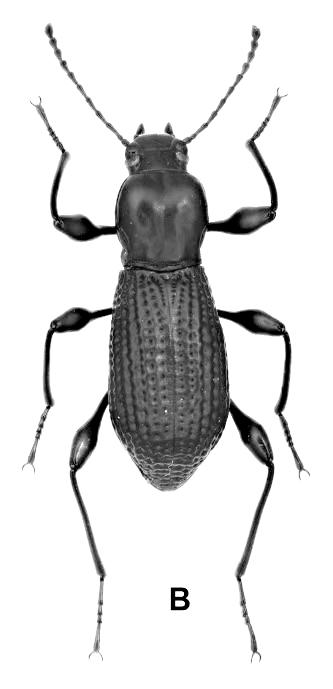

天宝岩肿腿迷甲 (受访者供图)

郭亮向孩子们介绍扁锹甲(受访者供图)

N福建日报

近年来,在福建永安天宝岩国家级自然保护区内,人们多次拍摄到珍稀物种甚至新物种。今年6月,国际动物分类学权威期刊《ZOOTAXA》发表了于天宝岩发现的昆虫新种“天宝岩肿腿迷甲”;8月,工作人员多次拍摄到国家一级保护野生动物金斑喙凤蝶雌蝶;9月,监测人员拍摄到灿烂双尾灰蝶,创下福建省蝴蝶新记录种……生物多样性的持续丰富,让天宝岩保护区引起广泛关注。近日,记者走进该保护区,寻访山里的守护者,聆听万物生灵的故事。

今夏廖金朋4次拍到昆虫界“大熊猫”金斑喙凤蝶

领记者进山的,是天宝岩保护区野生动物监测人员廖金朋。

今年55岁的他,2014年来到天宝岩保护区工作,2015年拿起单反相机尝试拍鸟,2020年又开始拍蝴蝶,目前主要负责监测、拍摄鸟类和蝴蝶等野生动物,协助生物资源本底调查。“不知今天会遇到什么鸟儿”,让他对每次巡鸟、拍摄都充满期待。

今年夏季,廖金朋4次拍摄到金斑喙凤蝶。被誉为昆虫界“大熊猫”的金斑喙凤蝶,是我国唯一的蝶类国家一级保护野生动物,雌性金斑喙凤蝶的数量更是稀少,“遇见一只的概率或许比中奖还低”。廖金朋喜欢这种“中奖”的感觉。

车行至半山腰,廖金朋靠边停下车,摇下车窗,指着路旁一棵椿叶花椒树说:“这里就是我第一次拍摄到金斑喙凤蝶的地方。”

2020年至今,廖金朋每年都拍到金斑喙凤蝶,还发现了不少《福建蝶类生态图鉴》里没有的新记录种。在他看来,这说明“这里生态系统保护得非常好”。

据介绍,占地1.1万公顷的天宝岩保护区,位于武夷山脉和戴云山脉之间,森林覆盖率达97.16%,是我国小区域生物多样性较为丰富的地区之一,也是我国少有的物种基因库。长苞铁杉林、猴头杜鹃林、南方红豆杉等多种珍奇植物,点缀其间、层林尽染;黄腹角雉、白颈长尾雉、白鹇等百余种珍稀动物觅食嬉戏,悠然生活于此。

一天走20公里巡山,张富梅已坚持了12年

在山上,我们遇到了53岁的护林员张富梅。他身穿迷彩服,脚著“解放鞋”,腰别小水壶,带上蛇药、干粮和充电宝,在巡护软件的“指挥”下巡山。

张富梅的巡护范围覆盖保护区内8300多亩山林,包含5条线路。“早上8点多骑摩托车上山,中午简单吃点干粮,下午5点多下山,一天要走20公里左右。”这种工作,张富梅已坚持了12年。

作为土生土长的青水畲族乡早安村人,他见证了天宝岩几十年的生态变迁。

2003年,天宝岩升格为国家级自然保护区。2010年,保护区招聘护林员,在家务农的张富梅主动报名。

“防火是头等大事。”巡山时,张富梅边走边看,着重关注有没有火源或者可能成为火源的物品。

这么多年,他一直保持着手机24小时不关机的习惯。有一次,他凌晨2点多接到电话,说有雷劈到保护区内的电线上,火花点燃了一旁的茅草堆,引燃了几亩田。他立马起床,骑摩托车赶往现场,和其他20名工作人员用扑火把、风力灭火机等工具,迅速控制住火情……

病虫害,在张富梅眼中,则是“不冒烟的森林火灾”。他听说,松材线虫病易传播、发病快、致死率高,一旦被侵染,松林不出三五年即整片毁灭。巡山时,发现有树枯了,他都会立即上报,让管理局及时取样检测。

凌晨4点郭亮发现全球新物种“肿腿”

在深山里行走,记者还偶遇正在开展昆虫多样性调查的郭亮。

为进一步加强对保护区内生物多样性的了解,2020年起,天宝岩保护区管理局开启了为期3年的昆虫多样性调查项目。今年26岁的郭亮,是昆虫调查队成员之一。

出生于三明的他,从小学起就喜欢昆虫,还从书中自学如何制作昆虫标本。在此过程中,他越发感到自然的神奇有趣。

2020年8月1日,郭亮和另一队员在保护区考察了一整天,却一无所获。夜幕降临后,他们驻扎在天宝岩保护区海拔1500米一处叫“勾墩平”的山地。次日凌晨4点,他们在地上发现,落叶层中有一些黑色甲虫在爬。

“大多数甲虫会飞,极少数不会,而这些甲虫就不会飞。”在郭亮的印象里,福建没有这样的甲虫。

回去后,郭亮征询同行、翻阅资料,难以确认,便将标本交给项目实施科研团队——芙蓉生物研究院。经同行分类研究人员一年多的研究、检索、判定,最终确认这是全球首次发现的新物种。今年6月,相关学者将成果以论文形式发表于国际动物分类学权威期刊《ZOOTAXA》。根据发现地点,新物种被命名为“天宝岩肿腿迷甲”。“之所以叫‘肿腿’,因为它的6条肢体圆鼓鼓的,像肿了一样。”郭亮解释道。

保护生物多样性,摸清家底是前提。目前,昆虫多样性调查队在天宝岩保护区已发现超过1500种昆虫,正在着手整理天宝岩昆虫名录。

自然讲解员戴伟娟“同声翻译”天宝岩故事

在自然教育方面,天宝岩保护区已迈出步伐。2020年和2022年,天宝岩保护区两次承办了自然讲解员训练营。

在今年的训练营中,厦门大学嘉庚学院教师戴伟娟跟随自然导师,走进山林腹地,以溯溪、夜观等方式调查和记录植物、昆虫、鸟类的生物多样性,沉浸式体验与观察天宝岩和周边社区,全方位了解福建森林生态型自然保护区,学习成为一名自然讲解员。“自然教育是连接人与自然的桥梁,自然讲解员是大自然的‘同声翻译’。”她认为。

“天宝岩已成为城市后花园,城里人喜欢来这里看日落、看星空,和大自然亲密接触。”瞅准生态旅游的前景,2020年,上坪村村民陈发根租下2栋古民居,投入70万元,打造民宿“林海小筑”,“每到假期一房难求”。

天宝岩保护区管理局副局长黄承勇说:“天宝岩的故事,是这个时代自然保护区保护与发展的一个缩影。人与自然可以和谐共生,这也是天宝岩留给这个时代的美好启示。”