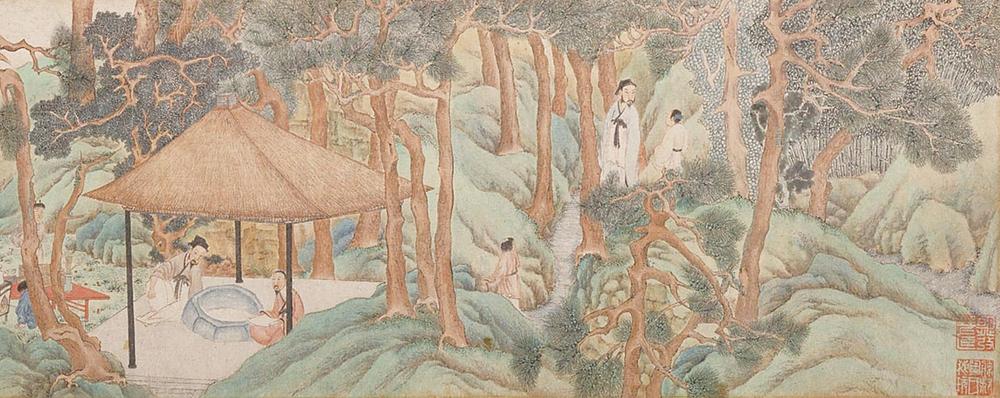

明代画家文徵明的《惠山茶会图》,展示了明代文人雅士茶会的经典场面(北京故宫博物院收藏)

五代时煮茶的釜和风炉 (中国国家博物馆藏)

清乾隆冬青釉暗花描金茶叶末座盖碗 (上海博物馆收藏)

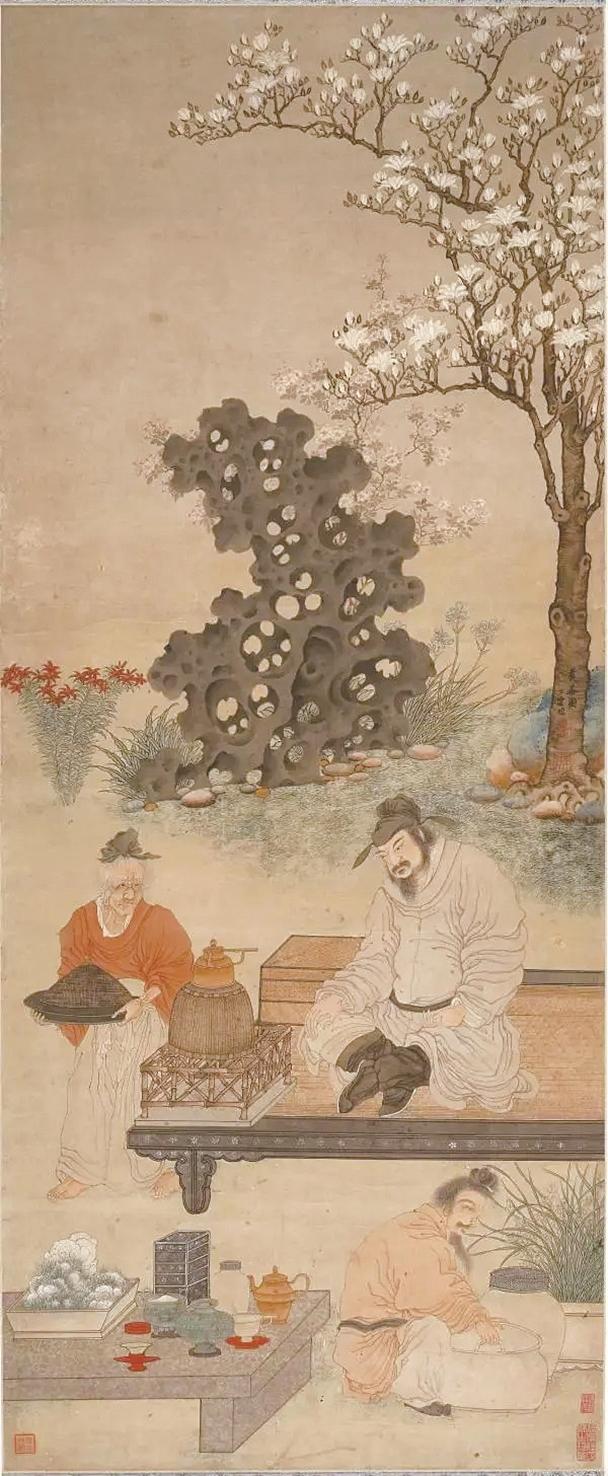

明代画家丁云鹏的《煮茶图》

N综合齐鲁晚报 国家人文历史

羊城晚报 北京青年报

天气渐冷,很多地方流行起了“围炉煮茶”,亲朋好友聚在一起,燃起小火炉,煮一壶香茗,品一些瓜果,聊一些家常。

我国是世界上最早种植茶树和制作茶叶的国家,中国人饮茶的习惯已经长达数千年。近日,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。一盏清香的中国茶,让世人瞩目。

其实,在喝茶这件事上,中国人自古以来都非常讲究。如今流行的“围炉煮茶”,是古人早就玩过的。今天的《史话》就来聊聊古人煮茶、喝茶的那些趣事。

三国时期喝茶如喝“胡辣汤”

中国茶的历史从远古时期就已经开始,第一部药物专著《神农本草经》中就记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼(茶)而解之。”

中国人饮茶的历史最早可追溯至秦,顾炎武在《日知录》里写道:“自秦人取蜀而后始有茗饮之事。”

西汉时期,饮茶之风已逐渐兴起。不过,秦汉时期,茶并非普通百姓的日常饮品,而是更多以其药用效果出现在人们的病床旁。东汉华佗的《食经》中有“苦茶久食,益意思”之说,记录了茶的医学价值。

后来,民间出现了煮茶的雏形,即粥茶。根据三国时期魏国人张辑的《广雅》记述,四川人采摘某种树叶,将老叶子制成饼的形状。饮用时先用米汤浸泡,再用无焰炭火炙烤,使其烘干变红,再捣成碎末放入瓷壶,注入沸水饮用。也有的再加入葱姜、橘子,以调和苦涩味。

这种茶更像是一种胡辣汤之类的食物,唐代茶圣陆羽便吐槽这种“胡辣汤”:“用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等煮之百沸……斯沟渠间弃水也!”

茶圣陆羽改变了茶的“命运”

唐朝时期,中国人开始用煮茶法饮茶。而茶叶命运的改变,要归功于茶圣陆羽。

陆羽提倡饮用以茶饼碾碎而成的末茶。首先,将茶饼用火烤,饼茶冷却后再研成细末。

与此同时,将鲜活山水放在茶釜中煮,烧到水边缘气泡如“涌泉连珠”时,先舀出一瓢水,再用竹筴在沸水中边搅边投入碾好的茶末。

如此烧到釜中的茶汤气泡如“腾波鼓浪”时,加进之前舀出的那瓢水,使沸腾暂时停止,这样茶汤才算煎好了,可以舀出饮用。

茶兴于唐,而盛于宋。宋代流行点茶,烹茶之时,先用茶槌将茶饼捣成小块,再用茶磨研成粉末,还要用茶罗筛过,以确保茶末均匀。茶末研好之后,便可以冲茶了。先用茶釜将净水烧开,随后调茶膏,舀一勺子茶末放入茶盏,注入少量开水,将其调成膏状。然后,一边冲入开水,一边用茶筅击拂,使水与茶末交融,并泛起茶沫。击拂数次,一盏清香四溢的宋式热茶就出炉了。

这些文人虽弱 冒险取水烹茶却不含糊

一盏茶,无非是茶与水的组合,茶要品质,水也不能含糊。

陆羽在《茶经》中写下了煮茶之水的标准:山水、江水、井水。山泉水,要取源头缓慢流动的水,霜降之前的山泉水不可取,有细菌;江水,则要取人迹不到处的,江心水为上;井水则不能取冷僻处的,要取人群密集饮用的水。

苏轼对饮茶水也极其重视。一个月圆的晚上,他睡不着想喝茶了,于是半夜时分,他提着容器,小心翼翼地来到江心舀活水回来烹茶。

陆游也爱茶,这些文人虽弱,冒险取水烹茶却绝不含糊,他写“铜瓶愁汲中泠水,不见茶山九十翁”,真可谓“望好水兴叹”。因为泠水非常难取,要体力,要耐心,还需要时机,年纪大的人根本就望尘莫及。

到了元朝,饮茶就不太讲究茶道了,在采茶后将茶叶焙干,直接在茶壶里沏茶喝。

千年前的煮茶利器也很讲究

对于茶具,古人也非常讲究。

秦汉时期,出现了以青铜釜为代表的煮茶器具。将茶碾碎后,加入葱、姜、盐等,在釜中煮饮。

魏晋南北朝,南方越窑繁荣发展,越窑青瓷茶具在这一时期涌现,并出现了为防止茶碗烫手而设计的新型茶具:盏托。

唐代煮茶的利器“釜”,外形类似广口锅。釜中煮水煎茶,下方的风炉提供热力来源。釜上有耳,方便移动,没有盖,便于随时查看茶汤沸腾情况。釜中心宽大,使得来自下方风炉的火力集中,受热均匀。

而“苦节君”是盛行于宋代的一种煮茶器具,其内部材质是耐高温的泥土,外部则是用毛竹制成。由于风炉每日要经受火焰炼炙,竹子又有节节高升的意思,所以古人便给茶器起了一个这样的名字。

元明清时期,散茶替代了团饼茶,冲泡方式较前朝大大简化。茶碾、茶罗、汤瓶等茶器皆废弃,壶盏搭配的茶具组合一直沿用至今。

□冷知识

水厄、酪奴、苦口师……

茶的这些奇特“别称”你知道吗?

说到茶的别称,古人可是为它取了一箩筐的名字,如叶嘉、玉川子、清风使、涤烦子、云华、月团、碧霞、玉蕊、雪芽等,不仅好听还极富诗意。但是历史上也有一些听起来和茶扯不上关系的别称,让人乍听起来摸不着头脑,究竟它们和茶有哪些渊源呢?

三国魏晋时期

“水厄”蹿上热词榜

古代时,茶还有一个寓意似乎不太好的别称——水厄。三国魏晋时期,“水厄”一度成为达官显贵交际圈里的流行热词。而让“水厄”蹿上热词榜的是一位名叫王濛的贵族。

晋穆帝永和年间,王濛(公元309年—公元347年)被封为晋阳侯,他擅长书法、绘画,而且特别嗜茶,家里来客人时,他必以茶热情款待。

当时的茶文化正处于萌芽以及起步发展阶段,茶饮制作多为大杂烩式的煮饮法,士大夫中有很多人其实喝不惯茶。因此,每次拜访王濛时,大家就非常害怕,因为不好驳主人的面子,往往皱着眉、恨不能捏鼻当汤药灌下。长此以往,大家一听说“王濛有请某某”,便打趣对方:“今日又要遭水厄了!”“水厄”一词由此而来。三国魏晋时期,起初不习惯喝茶的人,往往就戏称茶为“水厄”。再之后,这个叫法越来越流行,常常现身于诗词作品中,尤其在茶饮之风盛行的宋代,如欧阳修《次韵再作》中写道“客遭水厄疲捧碗,口吻无异蚀月蟆”等。

“酪奴”来自一次灵魂拷问

历史的指针转至公元493年,因朝廷政治斗争激烈,高门“琅琊王氏”后人王奂和几个儿子被齐武帝萧赜灭口,王奂的儿子王肃化装成僧人向北方奔逃,并投奔了北朝的北魏孝文帝拓跋宏。“酪奴”这个茶的别称,就是由王肃得来。

东晋南朝,南方饮茶之风远甚北方。当时,北方流行的饮料则是奶制品“酪浆”。

王肃刚到北魏时,吃不惯北方的奶酪和羊肉之类,而常吃米饭、鲫鱼汤,渴了就喝茶水。后来一次宴会上,王肃反常吃了很多羊肉和奶酪。孝文帝拓跋宏看到就问他:“和你们汉人的口味相比,羊肉和鲫鱼汤,茶和奶酪,哪一个好?”

面对突如其来的灵魂拷问,王肃说道:“唯茗不中与酪作奴。”关于这个说法,王肃可能玩了把文字游戏,一方面,让大家听起来像是在讨好皇帝,说茶是酪浆的奴隶;另一方面,可以理解为只有茶不是给酪浆做奴隶的。

皮丞相不吃柑橘 偏喝“苦口师”

“苦口师”之名,则源于晚唐文学家皮日休之子皮光业。

皮光业是一位资深的茶客,公元937年,在他做丞相期间,表兄弟邀他品尝新柑,并设宴盛情款待。

本来是品柑橘之宴,皮光业却不顾眼前美食美酒,也一眼不瞧新鲜可口的柑橘,进门就大呼“我要喝茶!我要喝茶!”于是,侍奉的下人赶忙端来一大海碗的茶汤,皮光业也不顾丞相的威仪了,捧起碗来就是一顿猛喝。随后,他即兴吟诗道:“未见甘心氏,先迎苦口师。”茶的“苦口师”之雅称,典出于此。