孙武画像

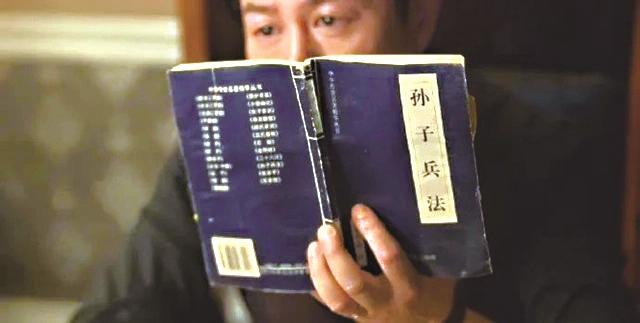

电视剧《狂飙》剧照

N综合国家人文历史

北京晚报 光明日报

编前:谁能想到,最近的热播剧《狂飙》,竟无意带火了一部经典——《孙子兵法》。

《孙子兵法》已诞生2500多年,是我国现存最早、流传最广、影响最大的一部古代军事名著。它不但是中国兵家的经典,也被全世界视作智慧宝库,早已被翻译成多种语言,在世界军事史上具有重要的地位。

“自古知兵非好战”,中华民族是热爱和平的民族,研究《孙子兵法》并不意味着只能在战场上使用它。从更广阔的意义上说,在一切领域作决策,无不需要量力而行、从实际出发和灵活应对——而这部兵家经典里,仍然有许多我们可以汲取的古老智慧。今天的《史话》就来看看《孙子兵法》有多神奇。

孙武与孙膑 究竟谁是“孙子”?

一直以来,关于“孙子”的真实身份存在不少争议,有人认为《孙子兵法》并非孙武所作,还有许多人分不清孙武与孙膑的关系。

孙武与孙膑,究竟谁是“孙子”?《史记》中的《孙子吴起列传》是关于孙武和孙膑最早的传记。据说孙武是春秋时期齐国人,出仕吴国,著有《孙子兵法》;孙膑是他的后代,生于战国时期,又出仕齐国,著有《孙膑兵法》。不过,《史记》之前的文献却无孙武的记录,而《孙膑兵法》又没有流传于世。所以就有人怀疑,孙武就是孙膑,《孙子兵法》就是《孙膑兵法》。那么,这种观点是否有道理呢?

在山东临沂旧城城南约1公里处,有两座东西对峙的小山岗,东边的被叫作金雀山,西边的被叫作银雀山。1972年4月,考古工作人员在银雀山两座汉墓里,发掘了大量竹简和漆木器、陶器、铜器、钱币等随葬器物。据研究,这两座墓葬的下葬时间应该在公元前134年至公元前118年之间的汉武帝中期,墓主人与司马迁大概同时代。

1号墓的竹简内容比较丰富,其中包括《孙子》《六韬》《管子》《墨子》《晏子春秋》等大量先秦典籍。然而《孙子》里的主角都是“孙子”,并没有“孙武”“孙膑”的称呼。除了能与传世《孙子兵法》十三篇对应的外,还有《吴问》《四变》《黄帝伐赤帝》《地形二》《程兵》《见吴王》几篇,大致属于《孙子兵法》的佚文。

至于其他的《孙子》篇章,大概还有十六篇,其中有四篇的主角确凿无疑是孙膑,分别是《擒庞涓》《见威王》《威王问》《陈忌问垒》,都是发生在战国齐威王时代的事件。至于其他十二篇,主角“孙子”不确定是何人,但风格与《孙子兵法》迥异,故整理者也将它们列入《孙膑兵法》之中。

曹操作注 让《孙子兵法》扬名

那么,是否可以认定孙武就是《孙子兵法》的作者,而孙膑就是《孙膑兵法》的作者,孙武和孙膑是两个人,《孙子兵法》和《孙膑兵法》是两部书呢?其实,这个问题也不是这么简单。

学者认为,先秦秦汉的传世文献基本都非出自一时一人,而是经历了一个长期的编撰过程。《孙子兵法》的主体内容仍然被认为是战国产物,并不是孙武本人所写,而《孙膑兵法》的许多细节,也透露出此书并非出自孙膑本人之手。不过,它们都或多或少地反映了孙武、孙膑本人的军事思想。

那么,为什么《孙子兵法》的名声大大盖过了《孙膑兵法》呢?因为后来曹操给《孙子兵法》十三篇作注,而把其余的编为《续孙子兵法》。今天流传下来的传世《孙子兵法》各版本,底本都是曹操作注的版本。

“吴宫教战” 故事背后的兵法源头

根据《史记·孙子吴起列传》记载:春秋末年吴越争霸,齐国人孙武以兵法“十三篇”求见吴王阖闾,希望获得军职以便有机会实践自己战争理论。阖闾当然不会因为孙武论文写得头头是道就将一国之军交于他手,便发出了雇主面试的灵魂提问:“能给我实际操作一下吗?”还刻意加大难度,“出宫中美女,得百八十人”,要让孙武先用这些女孩子实践。

孙武接受了这次挑战,将后宫美女分为两队,还特地将两名阖闾宠妃选为队长,告诉这些女孩子说:“鼓声击出的命令说前,你们就向胸前看去;左,就看左手;右,就看右手;后,就看后背。”三令五申之后,孙武下令击鼓向右看齐。结果不难猜想,对于这些宫女来说,孙武不外乎是吴王请来和她们做游戏的弄臣,于是“妇人大笑”。孙武也不生气,表示规则没讲清楚,命令不熟悉,是我这个主将的错(“约束不明,申令不熟,将之罪也”),又一次讲解军令,然后再次击鼓命令向左,但后宫佳丽的反应依然是大笑。

此次笑声是致命的,孙武宣布,已经反复讲明军令,现在法令明晓而不遵循,就是吏士的罪责了,于是要行军法斩身为左右队长的宠妃。此举不仅吓坏后宫女孩,原本在高台上看戏的阖闾也是“大骇”,赶紧派人阻止孙武:“寡人已知将军能用兵!”孙武则回答:“将在军,君命有所不受”,坚持斩杀了两名宠妃。以人头树威的效果立竿见影,此后这些女孩“左右前后跪起皆中规矩绳墨,无敢出声”。吴王伤心宠妃之死,但也由此认可孙武能用兵,任其为将,最终“西破强楚,入郢,北威齐晋,显名诸侯”。

听上去,此次孙武的“吴宫教战”不仅血腥,而且情节逻辑颇为牵强,不由得让后人怀疑其真实性,不过此事不仅见于《史记》,在《吴越春秋》中也有相同记载,应确有其事。

不战为上 深刻的战略宝典

作为一部兵书,《孙子》的篇幅委实不算太长,全文十三篇不过6000字左右。其中,阐述战略思想精髓的主要是《始计》《作战》《谋攻》三篇,《军形》《兵势》《虚实》着重于战术理论讨论,而《军争》《九变》《行军》《地形》《九地》《火攻》《用间》则侧重于研究具体战术问题。

国防大学孙子兵法研究中心主任薛国安认为,《孙子兵法》之所以能够跨越千年流传下来,一个至关重要的原因就是有创新思维,敢于打破常规和超越前人。比如说,春秋末期社会上各思想流派的人士几乎都反对战争,但《孙子兵法》却在开篇就大声疾呼道:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”在这里,强调的是一个国家要非常慎重地对待战争,但同时也要高度重视国防和军队的实力。再比如,当时也有一些观点认为,军人在战争中要英勇、百战百胜,《孙子兵法》里却又明确提出“百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也”,呼吁人们重视以智取胜,避免单纯的暴力制胜。不战而胜,这是《孙子兵法》所有理念中的核心。时至今日,这些观点可以说仍然熠熠生辉。

虚实的辩证战术 曾让后金军以一半兵力 大胜明军

具体到战争中该如何应用战术?孙武提出“虚实”的概念。对照《孙子兵法》原文,人们可以发现,孙武所谓的“虚实”主要是指整个战局的兵力应用原则,在他看来,这种“虚实”是一种辩证关系,通过有意识的运用,原本实处可化为虚,可以通过“出其所不趋,趋其所不意”而“冲其虚也”。敌军人多势众,来势汹汹,该当如何应对?那就需要我军巧妙调动,让敌人分散,将敌人的优势转化为劣势,而将我方劣势转化为优势,即所谓“我专而敌分,我专为一,敌分为十,是以十攻其一也。则我众而敌寡,能以众击寡”。

《虚实》篇中的原则绝非老生常谈,而是在战争中被后人反复成功应用,明末萨尔浒之战就是鲜明地应验此篇内容的典型案例,明军大军来袭,后金军兵力不过明军一半有余,单纯以兵力而言,无疑是明军既强且实,后金军弱且虚,但此情况并不是绝对,当明军四路分进,后金统帅努尔哈赤便制定出“任你几路来,我只一路去”的策略,依靠内线转战处处形成以众击寡的优势,取得大胜。