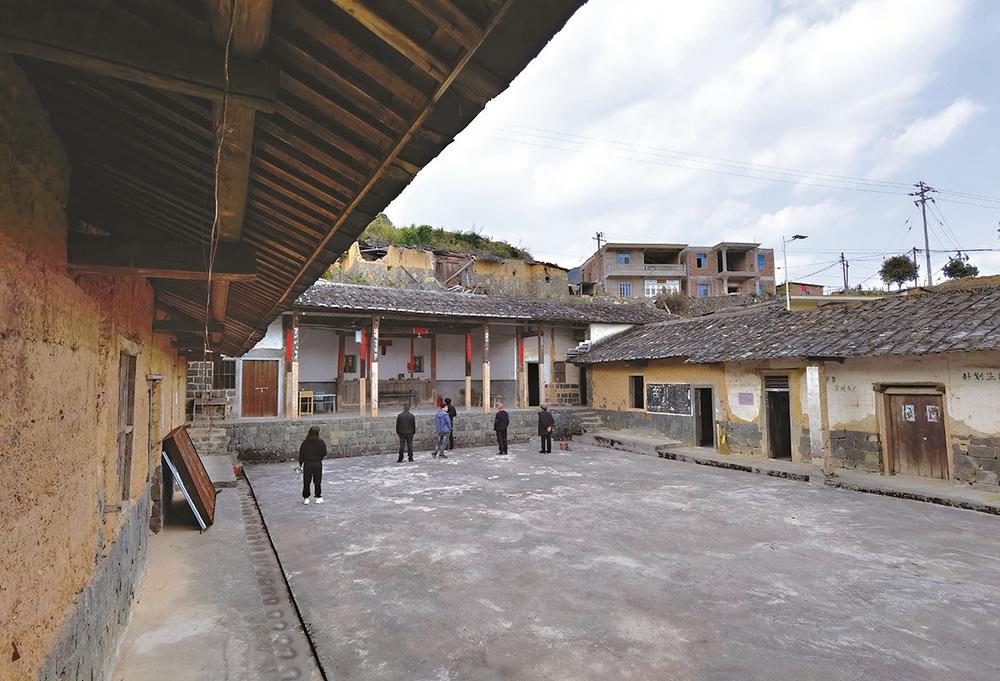

福兴堂几经兴废,见证了时代的变迁

大门边原样保存的古石墙,门口扇形的台阶,都是福兴堂特别的存在

从土楼大门眺望,远处的山峰一览无余

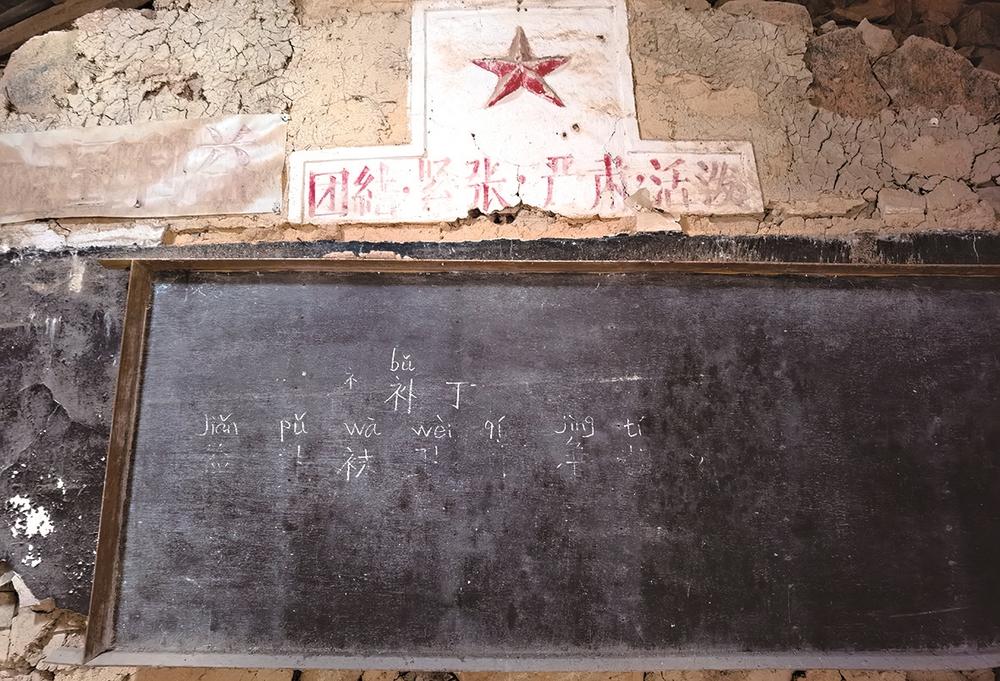

土楼曾作过学堂,房间黑板上还存留着字迹

土楼现存建筑为上世纪50年代所建

N海都记者 董加固 杨江参 文/图

迟日江山丽,春风花草香。三月的泉州明净绚丽,阵阵春风吹来,百花芳香、春草清新。如此美丽春景,怎能不令人怦然心动?于是,在继探访安溪县虎邱镇神秘土楼“文忠寨”之后,我们又选择初春一个灿烂的午后,从泉州市区驱车前往安溪县虎邱镇再探一座土楼——“福兴堂”。

“福兴堂”是县级文保单位,坐落于虎邱镇高村村中心角落,始建于明万历四十年(1612年),历经400多年的沧桑岁月。它是当地的郑氏宗祠,又是供奉诸神的庙堂,还曾作为乡民躲避战乱之所,也曾作为村部、学堂等,跨越过几个不同的历史时期,承载着诸多记忆。

造型奇特的石墙

有故事的扇形台阶

经过弯曲的山路颠簸,我们赶到时,高村村的村干部郑志阳,带着92岁的老村支书郑计程和73岁的退休村主任郑倭,正在村部等着我们。

“福兴堂土楼就在村部后面,仅一路之隔。”记者循着郑志阳手指的方向望去,没有看到土楼全貌,倒是古色古香的围墙,一下子映入了眼帘。围墙中间部位正是土楼的大门,大门两边是由大石头砌成的石墙,石墙的造型很奇特,呈M形波浪状,围墙高三四米,厚达1.5米。另一个奇特的地方是,土楼大门前的石台阶共9层,呈扇形。“当时的石台阶很窄,只有几块石头堆砌而成,是一条直线型。”郑倭告诉记者,土楼在上世纪六七十年代曾作为学堂,供村里的小孩上学,“孩子们走在窄窄的石阶上,容易因拥挤而发生危险。后来,我和老支书郑计程一起设计图纸,把条形台阶,改成扇形台阶,可以让孩子们上下学又便利又安全。”

整个土楼呈方形,为四合院式建筑,面积有600多平方米。土楼坐北朝南,背依大林山,面堂开阔,左边的山形像放竹签用于占卜的竹筒,右边的山形像放笔的架子。站在土楼门口远眺,与厦门交界的大坪乡若隐若现。

郑氏开基祖因梦而建

就地取“石”花了3年

福兴堂土楼是何人建的?因何而建?

郑计程告诉记者,福兴堂最早由高村郑氏开基祖郑英盛所建。明朝万历年间,先祖郑英盛梦见自己的福地在“天中间”“王字穴”,他一次偶然来到高村,见四周群山绵延,如身处锅底,面前凸起的山丘形如“王”字,觉得与梦境相似,于是就从岩里双坑(今虎邱双都村)移居菇村(今虎邱高村村)。

“娶妻、生子、建大厝。”这是自古以来闽南人的人生三件大事,福兴堂的兴建,与三大传统也不无关系。郑计程告诉记者,高村郑氏族谱记载道,先祖郑英盛育有四子,大儿子到外村去提亲时,对方以高村山高路远,匪患四起,没土楼没堡寨不安全为由拒绝。回家后,郑英盛父子就召集乡亲,在村里就地取“石”,花了三年的时间建成福兴堂,风风光光地娶回了儿媳妇。

福兴堂几经兴废,现存建筑是上世纪50年代,在原地基上修建的石头平房,只有大门上那道古石墙为原样保存。“村里的几百户人家上千号人口,都是从土楼走出来的,土楼就是大家共同的乡土记忆。”郑计程介绍道。

作过食堂也当过学堂

见证了时代变迁印迹

记者拾阶而上,推开土楼大门,往里走,只见用鹅卵石铺成的天井上长出嫩绿的小草,而院子里的古井,井水仍清澈甘甜。

郑倭介绍道,郑氏先祖当时建土楼,还有一个目的是防匪患。福兴堂既是宗祠和族人以前居住的场所,又是供奉诸神的庙堂,除了先祖牌位外,还供奉着观音菩萨、五谷真仙、九座祖师、保仪大夫诸神。“每年农历八月初十,九座祖师迎来进香庆典,家家户户都会前来供奉。”郑倭介绍,保仪大夫传说能驱赶虫害,保护茶叶生产,是安溪茶农敬奉的茶叶守护神。

福兴堂庭院两侧各有三间房间,里面设有黑板,还摆放着一些废旧的课桌椅,其中一间外墙上还写着“村民办小学1965年”等字样。“这里曾是村里的学堂,上世纪50年代出生的村民,均在这里读过书、上过学。”郑倭说,自先祖郑英盛始建福兴堂,至今已经跨越了几个不同的历史时期。

郑倭告诉记者,高村是革命老区,据《安溪县革命老区发展史》相关记载,福兴堂曾是地下党活动的据点。而到了上世纪50年代末期,福兴堂曾作为大队公共食堂,生产队评工分的地方。后来,村部、学堂也曾设在里面。如今,更是村里重要的庙堂。福兴堂不仅是高村村历史的见证者,更是整个时代变迁的参与者。夕阳西照,余晖下的福兴堂,像是一名老者,在村口守望着……