后唐同光二年甲申岁(924年)具注历日

明嘉靖十八年(1539年)大统历封面

日晷

最近有网友发现,2024年的日历和1996年的日历阳历日期完全一样。日历的这一次“撞脸”,引发了集体追忆,不少人去寻找那些充满记忆的“老黄历”。

虽然随着手机的普及,查看日子变得“触手可及”,传统日历越来越淡出人们的生活,不过,近几年不少高颜值的文创日历兴起,这些日历精心设计、带有文化内涵,受到了年轻人的喜爱。

其实,中国的历法已有几千年历史,在古代,制定日历可是一件大事。今天的《史话》就来看看“老黄历”的前世今生。

如果生活在秦汉时期

flag只能立在竹简上

新年伊始,不少人会“立个flag”(网络流行语,指树立一个目标),开启元气满满的一年。而古人如果要立flag,历书就是一个很好的选择。

历史和考古学者发现,3000多年前中国就有甲骨文记载的历书,或者说是类似于历书的东西。

在印刷术出现之前,早期的历书是写在竹简上的。自1975年湖北睡虎地11号秦墓出土“日书”后,目前已经发现很多秦汉时期的历书。这类竹简上的历书有着不同的名字,常被后人称为“日书”、“历日”、“历谱”和“质日”等。

当时的历书很贵重,一般的老百姓用不起,通常只有官员才拥有。官员们经常在历书上记录各种公务活动,以及出行记录等信息,同时还会涉及一些私人活动。

例如,在岳麓书院保存的秦简中就有一份秦始皇三十五年(公元前212年)的“质日”,里面就有这本历书拥有者的从南郡往返咸阳的旅行记录,其中还提到大量的地名。

唐朝的“皇历”

皇帝审定后才能开印

纸张发明以后,人们不再使用竹简来书写历书,而是将其抄录或印刷在纸上。

而真正的日历出现于唐顺宗时期。据史料记载,在1200多年前唐顺宗永贞元年,皇宫中已经使用日历,一年有12册,每月1册,一天一页,记录日月、国家大事和皇帝言行。

因为历书事关老百姓的农事和生活,非常重要,所以要以朝廷名义编制,并由皇帝亲自审定后才能开印颁行,这也是历书被称为“皇历”的由来。

对于“皇历”还有另外一种说法,宋太宗赵光义每到岁末都要赐给文武群臣和皇亲国戚一本历书,以示朝廷对历法的重视,因为这个缘故,所以历书就叫“皇历”。

老百姓的“老黄历”

那是相当“万能”

古人经常使用的历法有黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历和鲁历,其中使用时间最长、影响最大的当数黄帝历,久而久之人们就将其简称为“黄历”。

皇历和黄历内容一样吗?两者又有什么区别和联系呢?

由朝廷颁行的皇历相对来说比较简单,只是对四季节气、天气、气象、农事、生肖和日期的一个大纲性记录,而我国幅员辽阔,气候地理、民风民俗各异,所以正统皇历很难兼顾各地的不同情况。在这种背景下,便出现了民间的黄历。

黄历的主要依据大都来自皇历,但在形式上更加民间化、民俗化、实用化。

为了迎合老百姓的需要,黄历在发展过程中,还加入了年神方位和历注等信息,比如吉凶、忌讳、择日、星相和卜卦的内容,如某月某日“宜婚嫁,宜搬家,宜出行”等。

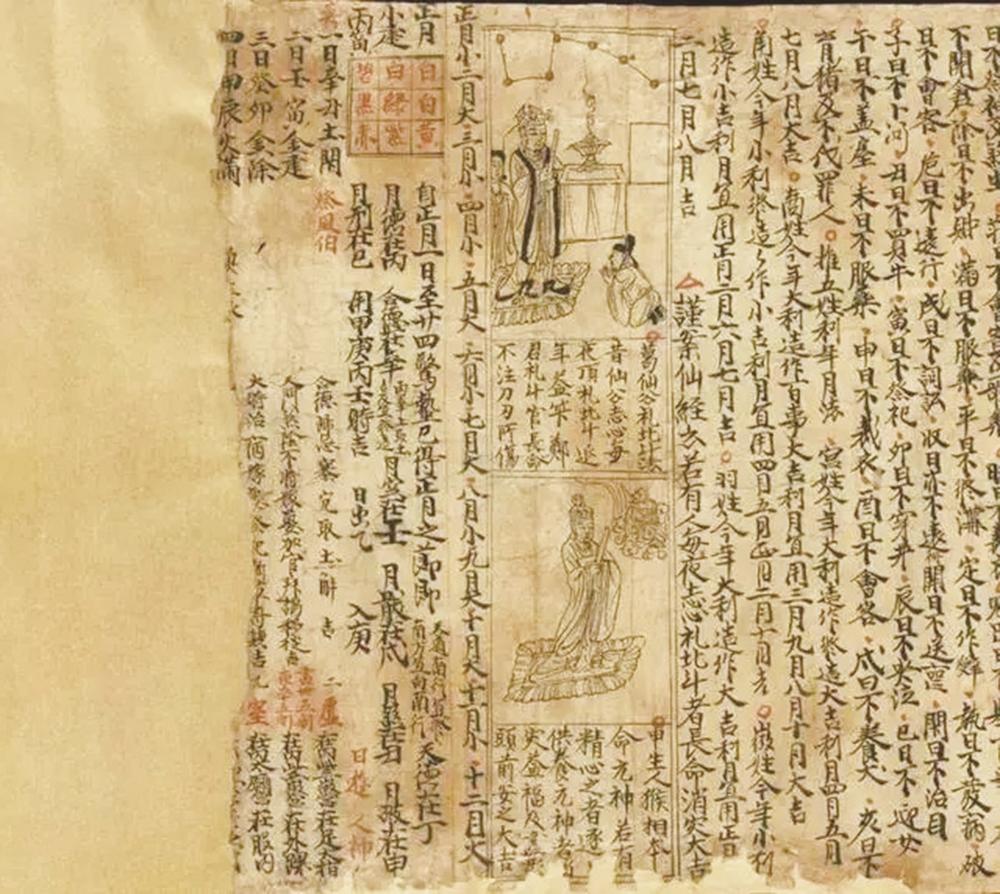

在敦煌卷轴中,我们现在还能找到一些唐宋时期的历书。例如,其中就有后唐同光二年甲申岁(924年)的具注历日,这份历书是五代后唐敦煌地方政权自编的历日,现藏大英图书馆。

这份历书的前面有年九宫图、年神方位、吉凶注及诸杂忌注。历书还记载有日期、干支、弦望(即月亮的月象)、节气、物候和昼夜时刻等信息,内容已经相当完备。

明清颁发日历

仪式感满满

在古代,颁布历书的过程也是一种隆重的仪式,历朝对颁历都有严格的要求。

明代沈德符记载,历书印好之后,每年十月初一都要举行盛大的颁历仪式,“是日御殿比于大朝会,一切士民虎拜于廷者,例俱得赐”。

在清代,每年十月的第一天,文武百官齐聚紫禁城,等待接受皇帝颁布的下一年度历书。

这一天,大臣们早早出门,穿着象征身份和地位的朝服赶往紫禁城。与此同时,钦天监的官员们护送着这些印制精美的历书,从钦天监来到紫禁城。

历书的尺寸和装裱也有所不同。给皇帝、皇后和其他嫔妃们使用的历书都是装潢华丽的特大号版本,封面使用正黄色丝绸,并且还用绣着金线的绸缎包裹着。赏给大臣们的历书封面则覆盖着红色丝绸,大臣们行过三拜九叩的大礼后,按品阶高低,依次领取历书。

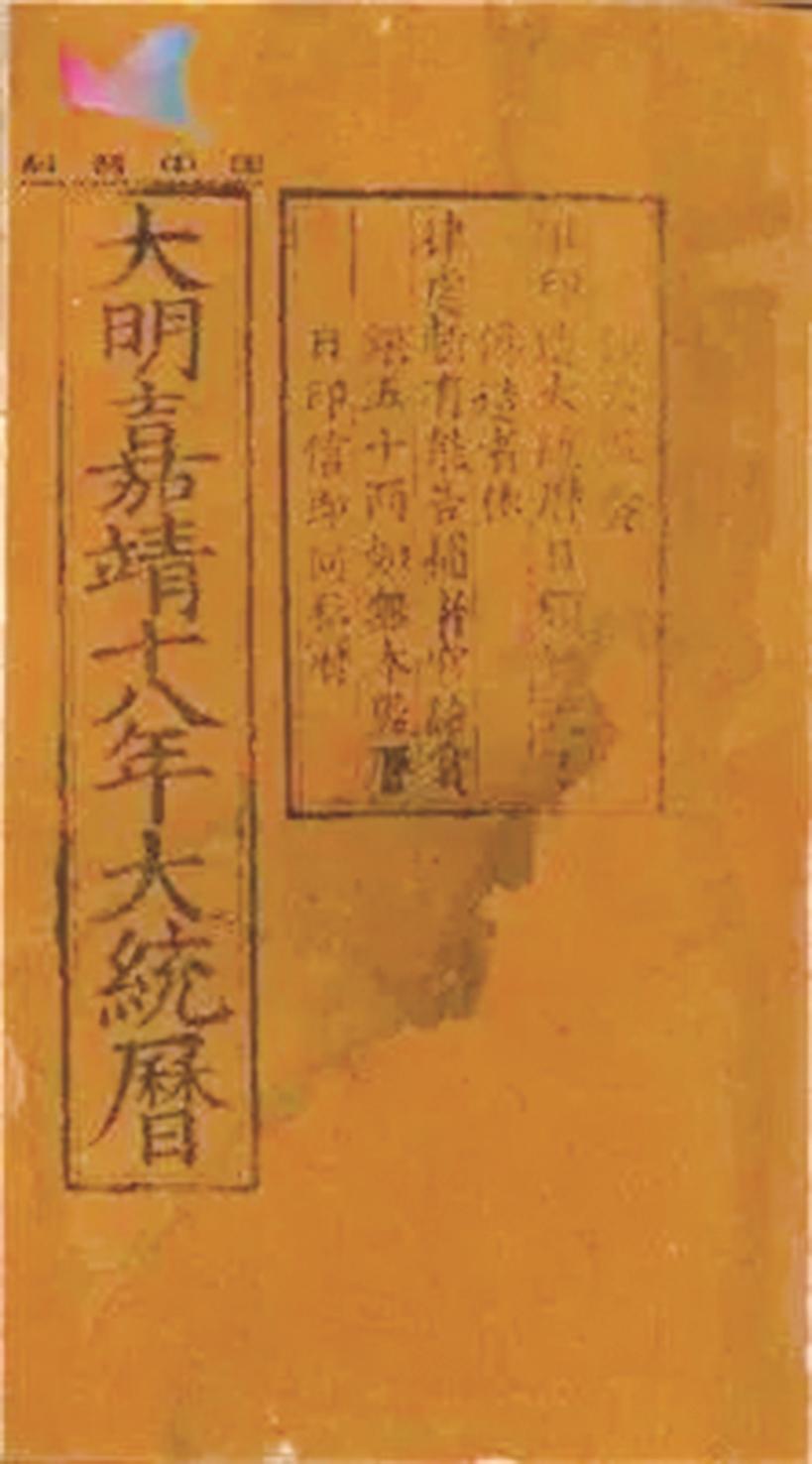

明代历书

还有防伪官印

王公大臣们可以从皇帝那得到赏赐的历书,普通百姓就只能自己购买了。早期的历书,由于纸张很贵,印刷术也不完善,一般人家都负担不起。

宋代以后,由于印刷术和造纸术的应用以及普及,官印皇历多达数百万册,成为官府的一项重要收入,以至于官方一直垄断历书的印刷与销售。

在明代,为了防止民间私印历书,每年的《大统历书》(明代的历法叫大统历)的封面会印防伪官印:“钦天监奏准,印造大统历日颁行天下,伪造者依律处斩,有能告捕者,官给赏银五十两,如无本监历日印信即同私历。”也就是说,伪造或私刻历书的处分相当严厉,是要杀头的,举报者朝廷还会给予赏银五十两。

当时虽然有不得私印历书的律例,但屡禁不止,民间私自印制的黄历也因切合老百姓日常生活,浅显易懂,更受欢迎。

清嘉庆以后,朝廷不再禁止民间刊刻历书,许多书坊纷纷以自家堂号编印、翻印黄历和皇历。据《燕京岁时记》记载:“十月颁历以后,大小书肆出售宪书,衢巷之间亦有负箱唱卖者。”从此,历书在民间更加普及。

□知多一点

没有钟表

古人如何看时间?

在古时把一天划分为十二个时辰,每个时辰相等于现在的两小时。在没有钟表的时代,古人是如何知道时间的呢?

立竿测影

日晷又称“日规”,是最早的计时工具之一。日晷本意是指太阳的影子,古人通过太阳投影的移动方向来确定并划分时刻,通常由晷针(表)和晷面(带刻度的表座)组成。

圭表也是我国最古老的计时器,它的原理和日晷一样,通过直立于平地上的标杆,利用太阳影子的长度来计时。

利用水流计时

圭表、日晷都是古人根据“立竿见影”的效果发明出的计时工具。但这两种计时工具都需要太阳,在阴雨天或夜间就失去作用。为此,人们又发明了滴漏、沙漏等计时仪器。

漏壶是早在先秦时期就被广泛使用的水力时钟。据记载,西周时候就已经有了漏刻,所谓“漏”就是壶,“刻”即是记有刻度的箭。它的原理是利用水从漏壶中滴出,水位下降,壶中的箭刻也下降,从而确定时间;或滴水进壶中,水位上升,箭刻上升来指示时间。

不过,受水压力的影响较大,水位高时,水滴下落过快,水位低,水滴下滴过慢,造成误差。为了能使滴水更加均衡,古人还创造性地采用多级漏壶来平衡水的流速。

到汉朝时已经出现比较成熟的多层结构:上层是一个比较大的容器,中层是一个比较小的容器,底层是更小的容器。上层容器装满水,容器底部开一个小孔,让水流进中层容器;流满以后,就会自动溢出,以一种比较均匀的流速流进底层容器;底层容器里面放一根刻着时间刻度的木箭,木箭底部是一块浮板,浮板随着水面慢慢上升,木箭随着浮板慢慢从容器中露出来;时间越往后,木箭露出得就越多,读取露出部分的刻度,就能知道已经到了哪个时辰。

世界钟表业的鼻祖

是福建人苏颂

在学会运用水流动来计时的基础上,以水作动力的计时器也问世了,相传东汉张衡的浑天仪就是用水作动力,可以准确记录日出星辰。

而比浑天仪更先进的水运仪象台,是北宋天文历算学家苏颂主持建造的,苏颂是福建泉州同安县(今厦门市同安区)人。他发明的水运仪象台集天文观测、天象表演和报时三种功能于一体。

这台带有水钟色彩的“机械钟”,每刻钟转1周,1昼夜转96周,每日误差不到20秒,其精确性直到荷兰物理学家惠更斯发明摆钟才被超越。

科技史学家李约瑟据此认为,是中国人最早发明了机械式钟表。苏颂可以说是世界钟表业的鼻祖。

(综合齐鲁晚报、科普中国、国家人文历史、北京青年报)