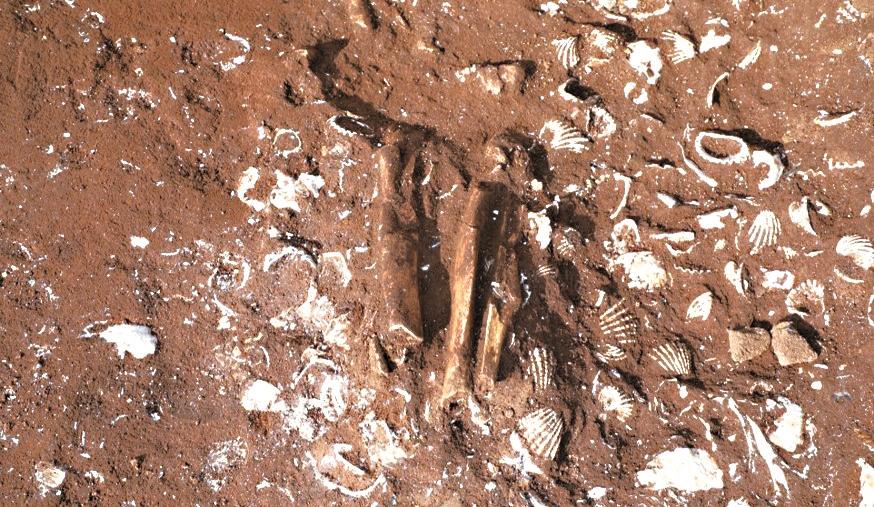

西营遗址墓葬二胫骨细节(厦门大学历史与文化遗产学院供图)

芝山遗址出土的木构建筑基址(福州市考古队供图)

N海都记者 吴雪薇

3月1日,2023年全省考古工作汇报会在福建博物院召开,共汇报了21项省内考古的最新进展和重要发现。记者现场了解到,过去的一年,福建考古学界发生了不少新鲜事儿。

平潭西营遗址:

贝壳堆积边缘发现神秘墓葬

今年刚刚入围“2023年中国考古新发现”的平潭壳丘头新石器时代遗址群项目中,西营遗址与东花丘遗址进行了发掘成果汇报。

西营遗址位于平潭苏平镇燎原村西营自然村东北部,是一处新石器时代的沿海聚落遗址,东北距壳丘头遗址约2.5公里。2023年,厦门大学历史与文化遗产学院对西营遗址进行了第二次发掘,在遗址第四层与第五层新石器时代文化层发现最厚达45厘米的贝壳堆积,在贝壳堆积边缘还发现了整齐排列的三座墓葬,内有保存较为完整的人骨。

厦门大学历史与文化遗产学院博士研究生郭韫向记者介绍,此前的发掘中仅发现破碎的人骨,此次完整人骨的发现系西营遗址发掘中的首次,年代测定与贝壳堆积层一致,为距今约7400年。值得一提的是,贝壳堆积经初步判断系聚落居民的生活垃圾,且由于贝类食物味道较大,通常被倾倒在距离生活区较远的位置。这三个人为什么被埋葬在垃圾堆边缘呢?他们在东南地区史前人类群之中是什么身份?这还有待未来寻找更多证据进一步论证。研究人员后续也计划扩大发掘范围,希望能够发现更多西营遗址史前人类生活痕迹。

平潭东花丘遗址:南岛语族人群新的文明程度

而位于平潭苏平镇山显美村南垄自然村东北约300米台地上的东花丘遗址,在2023年10月至12月开展了第二次正式发掘,揭露出商周时期灰坑、灰沟、贝壳坑、柱洞、灶等生活遗迹,出土了大量陶器、石器及少量的动物骨骼等遗物,遗址内涵丰富,反映出沿海史前人群的居住方式与聚落形态特征,也展现出距今4000—3500年左右的南岛语族人群新的文明程度。

尤其是夹砂绳纹陶与以云雷纹为主要纹饰的印纹硬陶共存,可能代表了史前时期平潭岛与闽江流域间的文化交流,这对于闽台史前文化与人群交流、南岛语族早期人群的扩散与迁徙等研究具有重要学术意义。

连江龙头岗:寿山石开采可上溯至西周时期

在配合省内基建项目开展的考古发掘方面,“市民身边的考古”也有有趣的收获。

2023年9月至12月,在为配合福州港口后方铁路通道项目建设所开展的“龙头岗遗址抢救性考古发掘工作”中,福建省考古研究院和福州市文物考古工作队在连江县丹阳镇桂林村资巷自然村后门山龙头岗发掘出19个柱洞遗迹及2处原生石块堆,初步推测为一处西周时期小规模玉器加工作坊遗址,出土一批玉器和与制玉有关的石制加工工具,将福州寿山石的开采加工历史上溯至西周时期,可谓建设工程里的意外之喜。

福州冶山附近:

芝山遗址

重见天日

福州市内的建筑工程也能发掘出宝贝。2022年,为配合福州开元寺空海大师和圆珍大师纪念馆建设,福州市文物考古工作队在此年的3月到5月对项目地块进行了勘探,在距地表5米深的商周文化层青膏泥土中揭露了一处木构建筑基址,芝山遗址至此重见天日。

经综合分析得出,这是一处商代晚期至西周时期临水而建的干兰式建筑基址。淤泥层还有大量植物及动物骨骼遗存,出土印纹硬陶、夹砂陶、原始瓷等,另有果核、竹子、贝壳等遗物。作为商周时期福州冶山附近较大规模的聚落遗址,此次为研究前闽越国时代的社会文化面貌提供了珍贵的材料,助力了对福州城市的溯源探讨,具有重要的意义。

此外,此前广受社会关注的漳州圣杯屿元代沉船遗址考古发掘与海坛海峡海域水下考古区域调查也在会上向省内专家与学界同仁进行了汇报,体现了我省开展的海上丝绸之路陶瓷贸易、航路航线发展与变迁的深入研究正在稳步推进。