祠内的“孝为善首”牌匾

修葺一新的孝子祠

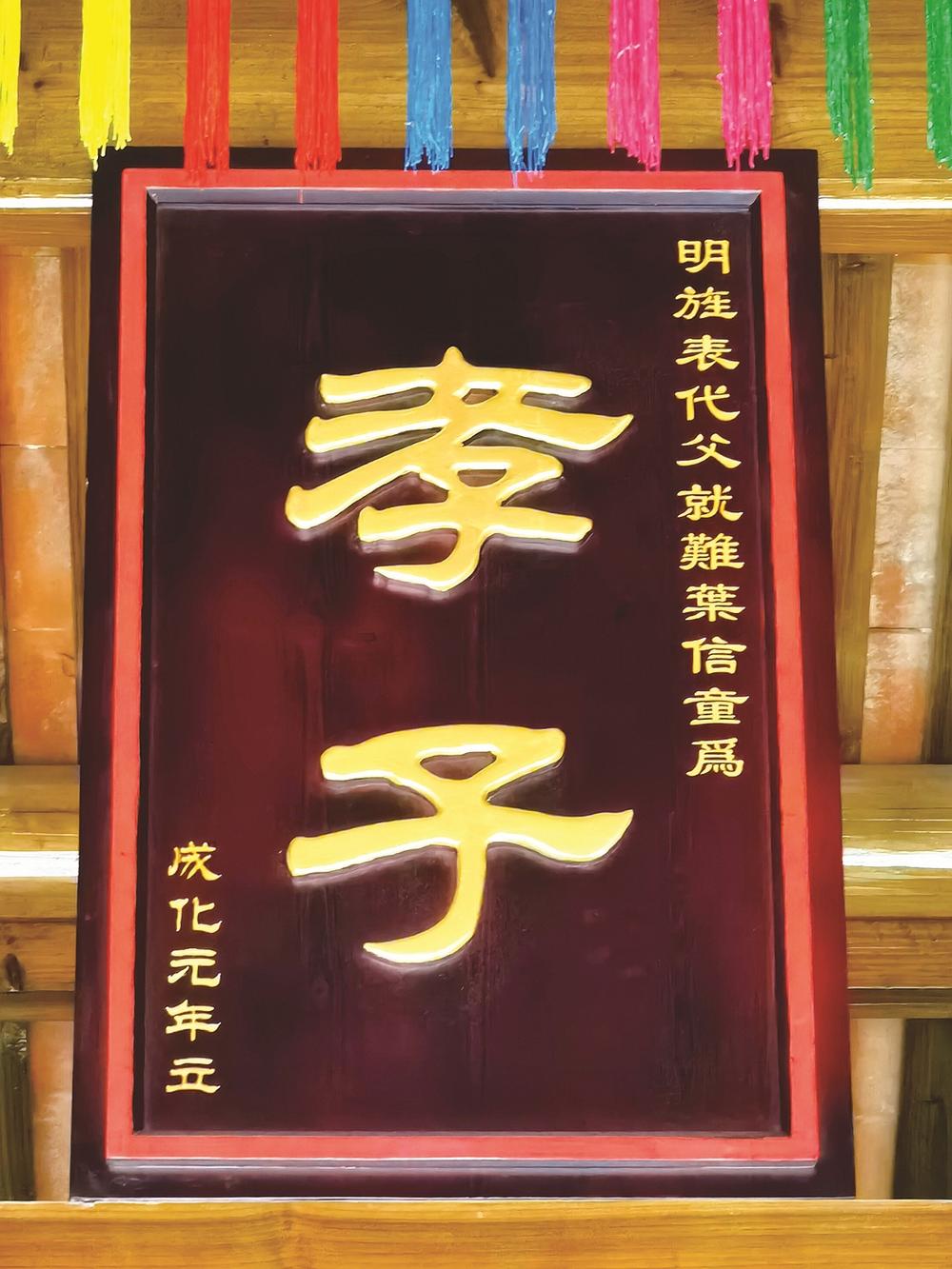

明宪宗御笔旌表“孝子”

孝子叶信童塑像

马来西亚叶氏宗亲谒祖

N海都记者 董加固 杨江参

实习生 叶鑫宇 王智俊 通讯员 石倩雯 文/图

在泉州南安市眉山乡高田村,有一座建于明成化年间的孝子祠,至今已有500多年历史。数百年来,方圆数十里的人们,代代相传当地一名孝子“替父就难”的感人故事。这座省级文物保护单位孝子祠,经过保护性全面修葺竣工,后裔还为这名孝子塑像,弘扬传承其孝道文化。

一座祠堂,主祀哪代贤哲?为何明朝宪宗皇帝还特地御笔旌表为“孝子”,并赐入祀本地“崇圣祠”?3月7日,海都记者驱车前往探访。

替父就难

御笔旌表为“孝子”

我们驾车从泉州市区出发,走泉三高速,下高速后穿过蜿蜒的盘山路,青山环抱、绿树掩映下,一座古朴的古建筑——孝子祠便映入眼帘。祠堂大门两边,书写着“孝”“忠”二字,格外显眼。走进祠堂,正厅斗拱间“孝子祠”三个鎏金大字,仿佛向世人述说着古祠悠长的岁月。

68岁的叶煌森是高田村村支部的老书记,也是我们此行的向导。“据我们南安县志《孝子传》记载,明朝时,凌云叶氏族叔洪奴得到一颗夜明珠,报官后将要上供,没想到被盗。官府要以欺骗罪判其罪行,洪奴畏罪潜逃,此事殃及叶氏十八世祖真保公。真保公入狱后,孝子信童看到父亲备受酷刑,哀求官府愿替父入狱,后枉死于狱中,时年28岁。他留下3个孩子,最小的仅10个月大。”叶煌森说,信童公的长子普公长大后,上京告御状,宪宗皇帝查明真相后,为信童的孝行所打动,旌表其为“孝子”,并赐从祀本邑崇圣祠。明朝成化年间,普公和两个弟弟共同兴建孝子祠,成为闻名遐迩的弘扬孝道文化的祠堂。

信童替父就难的事迹感动了很多人,并留下了诸多史料。100多年后的明朝万历年间,江西布政使戴廷诏回乡省亲,特地慕名前往,并写下了《孝子传》。在这篇文章里,戴廷诏赞扬道:“朝有若人,山河永奠;家有若人,伦纪益敦。”明万历二十六年(1598)进士、刑部观政、信童公的来孙女婿黄一良,题了一副对联:“知有亲,不知有身,至性完时,那管前途屯蹇;能为子,自能为父,天心见处,固宜奕世炽昌”。清朝道光年间,福建提督学政听闻信童公的事迹后,特赠匾“潜德幽光”,以示褒扬。

经保护性修复

后期将向社会开放

五百多年来,作为八闽名祠“叶氏家庙”的重要组成部分,孝子祠一直是凌云叶氏的先辈们教育后裔崇尚孝道的重要场所。2009年11月,叶氏家庙、孝子祠和驸马府一起,作为一个保留有明清建筑风貌的古代建筑群,被福建省人民政府确定为省级文物保护单位。

孝子祠坐北朝南,建筑面积281平方米,一进两落,砖木结构,悬山式建筑,灰瓦屋面,三川脊,中轴线依次为门厅、天井暨两廊、厅堂,下落面阔三间,上落面阔五间,里面画着《二十四孝》,挂着“孝为善首”“儒学正堂”“三元宗匠”等牌匾。整座宗祠大厅木构架保留较好,为研究明代闽南地区宗祠建筑提供了非常难得的实物资料。

由于年久失修,孝子祠一度破烂不堪。2019年7月,在上级文保部门的支持下,孝子祠进行保护性全面修葺,并于2023年6月通过竣工验收。“在修缮中,还发现了明代的砖雕、书法等,图画清晰可见。”叶煌森说。

身着一袭淡蓝色长袍,腰间系腰带,头戴方巾,手持《孝经》,眉宇间透着一股正义之气……走进重新修葺后的孝子祠,孝子叶信童塑像令人肃然起敬。叶煌森介绍,他们参考了史料以及叶氏祖先的画像等,历经一年多时间的雕刻,这座高约1.08米的塑像正式揭幕。

为了大力弘扬信童公的孝道文化,孝子祠后期将面向社会开放,在祠中陈列孝文化宣传读物,择时举办“孝文化节”等,让“敬仰孝子品德,弘扬孝之大美,倡导孝敬新风,争做孝子典范”的“孝道文化”在社会传承、弘扬。

弘扬传承

“孝道文化”

3月7日上午,记者采访的时候,恰逢马来西亚20名叶氏宗亲来到孝子祠谒祖,拜谒信童公。这些叶氏宗亲虽然出生在马来西亚,但是乡音不改,11岁的叶凯乐和9岁的叶施斌是堂兄弟,他们也说着一口流利的闽南语,让人听了很是亲切。44岁的叶荣益告诉记者,他们于3月1日从马来西亚来到泉州南安,开启祭祖探亲之旅,并走访叶飞故居、孝子祠等,“这是根之所在。当我走进孝子祠,第一次看到挂着的‘孝子’牌匾时,内心很受触动,我也会继续传承和弘扬这种孝道文化”。

“孝子祠不仅是一座建筑,更是一种独特的文化,它是崇仰孝德的重要载体,又承载对后人‘润物细无声’的教化作用。”福建省姓氏源流研究会叶氏委员会会长叶维新告诉记者,将充分发挥八闽名祠的特殊效应,弘扬中华优秀传统文化,把优秀的传统文化融入乡村振兴。