这是超导量子计算机的内部线路(新华/图)

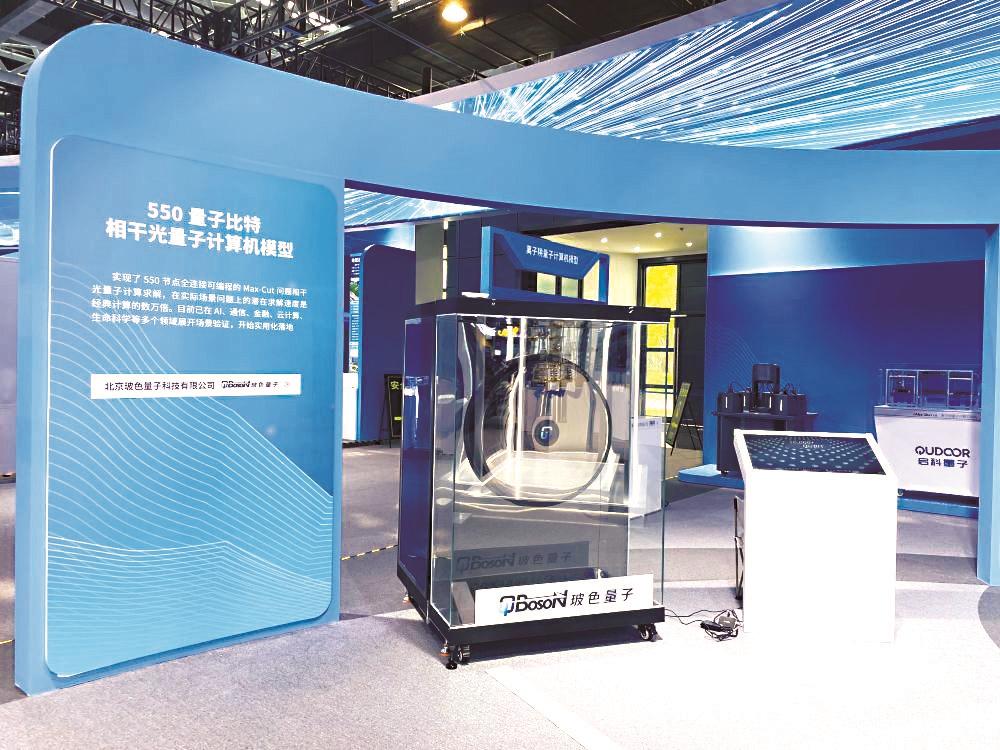

玻色量子自主研发新一代550计算量子比特相干光量子计算机(新华/图)

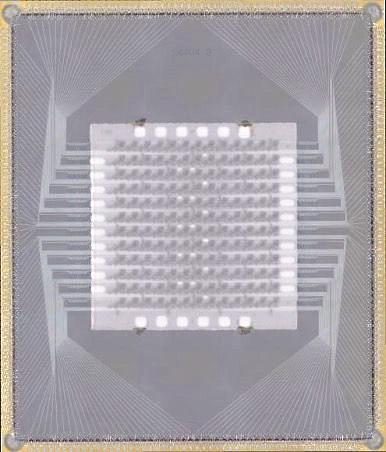

这是包含156个比特可调耦合架构的超导量子芯片(新华/图)

N新华 北京日报 新京报

日前,在2024中关村论坛年会开幕式上,由北京量子信息科学研究院联合中国科学院物理研究所、清华大学组成的团队协同攻关完成的最新成果——大规模量子云算力集群,一经发布,便惊艳四座,并入选本次论坛年会的10项重大科技成果。它的总可用量子比特数达到590个以上,以免费形式向全球用户开放。

量子计算机,就像孙悟空的“分身术”

飞驰的人工智能,需要“飞驰的算力”,一边是越来越复杂的计算问题,另一边是增长乏力的算力供给,传统计算机已经不够用了。再者,超级计算机是“吞电巨兽”,目前世界上最大的超级计算机耗电量,相当于一个小型火力发电站的发电量。

如何节省更多能源?如果计算机能拥有“超能力”,就像孙悟空拥有“分身术”一样,一个“悟空”算不过来,拔一根毛发吹一下,无数个“悟空”一起计算,“算力焦虑”便可迎刃而解。

梦想照进现实,量子计算机诞生了。一个“悟空”来算,还是无数个“悟空”一起算,就是经典计算与量子计算的区别。

这两者的速度究竟能差出多少?1994年,破译一串155位的密码,需要当时最先进的经典计算机持续计算长达20年,而有了量子计算机,破译这一长度的密码仅需0.3秒。

北京量子信息科学研究院科研副院长、清华大学教授龙桂鲁说,量子计算机的最大亮点就是加速计算。

更多的量子比特意味着什么?随着可操纵的量子数量增多,计算能力呈指数级增长,比特数越大,量子计算机算得越快。

就在前几天,北京量子科技企业玻色量子在发布会上做了一个实验,一名男子手持一瓶550ml矿泉水从胸前松手,让水自由落地落到地板上,全程只有540毫秒,几乎就是一眨眼的工夫。与此同时,一台550计算量子比特的相干光量子计算机,完成一次巨量规模计算仅用了5.4毫秒,这一耗时仅为一眨眼工夫的1%。在这5.4毫秒的时间里,量子计算机完成的计算量高达“2的550次方”。

从实验室走向应用,量子云是关键

据北京量子院执行院长常凯介绍,大规模量子云算力集群算力资源界面比特是经典计算机最基本的逻辑单元,经典计算比特只能处于0和1两个状态,经典计算机的计算和存储能力与比特数之间是简单的乘法关系。但量子计算不同,量子比特是0和1的叠加态,多个量子比特纠缠起来,将带来超强的并行计算能力。

常凯说,银行通用的2048位的RSA密码如果用经典计算机破解,大概需要百万年时间。但2019年谷歌预计,如果实现2000万个量子比特的集成,就可以在8小时以内破解2048位的RSA密码。“所以,量子计算对国防安全、金融安全等都可能造成颠覆性影响,可能会改变人们的生产生活方式。”他还表示,量子计算机遵循的是量子力学规律,天然擅长计算遵循量子力学规律的系统,比如生物学的复杂系统。目前新药研发费钱费时,未来如果使用量子计算机,将有望大大缩短药物研发时间。

“目前,量子计算处于实验室状态,我们希望它走向应用。要让更多人使用量子计算机,就需要提供一个大家方便访问的平台,即量子云算力平台。”常凯说,量子云是量子计算从实验室走向应用的关键,对量子计算算法发展、应用探索、产业生态培育等有着重要的战略意义。随着国际上各大科技公司纷纷布局量子云,我国量子计算云算力布局变得尤为迫切。

目前,量子计算已从实验室走向应用,在密码破译、大数据优化、金融分析、天气预报、材料设计等领域大放异彩,但它的实用化是一场接力跑,还有许多问题有待攻克。

去年,北京量子院在2023中关村论坛正式发布Quafu(夸父)量子计算云平台,上线了三枚超导量子计算芯片,分别有136、18和10个量子比特,用户可以自主选择合适的芯片运行量子计算任务。目前,平台已执行超300万个任务。

新上线量子云,综合指标进入国际前列

今年新上线的量子云可用物理比特数达到590个以上,平均两比特门保真度达到97%以上,其中保真度最高的芯片达到了99%,综合指标进入国际前列。

据北京量子院研究员金贻荣介绍,和去年相比,本次发布的量子云算力集群对量子计算软硬件进行了大幅度优化迭代,特别是在量子硬件方面,采用了可调耦合架构,结合芯片加工工艺的改进,工艺稳定性和一致性有大幅提高。测控线路与测控电子学设备也进行了多项改进,极大提升了测控系统的信号质量、集成度与可靠性。软件方面,完成了量子编译优化器的更迭以及更为便利的用户交互系统Quarkstudio的开发。

此次发布的量子云算力集群,以免费形式向全球用户开放,用户可登录https://quafu.baqis.ac.cn网站按照用户指南申请使用。

金贻荣坦言,目前硅晶体管的错误率已经到了百亿分之一以下,所以经典计算几乎不会出错,计算机运行得非常稳定。但量子云算力集群的保真度为99%,即运行100次就会出一次错,这已经是全世界较好的水平。未来,量子计算和错误作斗争仍有很长的路要走,如果突破了量子纠错技术,量子计算可以解决的问题将是无可限量的。

□相关新闻

中国首颗超500比特超导量子计算芯片发布

N光明日报

除了量子云平台有最新成果外,近日,我国在量子计算芯片领域也取得了重要进展。记者日前从中国科学院量子信息与量子科技创新研究院获悉,研究院已向国盾量子成功交付一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”。该芯片刷新了国内超导量子比特数量的纪录,各项关键指标有望达到国际先进水平,后续还计划通过中电信量子集团的“天衍”量子计算云平台等向全球开放。

测控系统和量子计算芯片是量子计算机的核心硬件。其中,测控系统需要和量子计算芯片交互,实现信号的精确生成、传输和处理,将极大地影响量子计算机整体性能。为了验证大规模测控系统的整体性能及各项指标,最直接的方式是定制专用芯片进行全面系统性测试。研究院研究员龚明介绍,“骁鸿”芯片的主要目的是推动大规模量子计算测控系统的发展,通过集成更多的比特数和实现各单项指标来满足测控系统验证的需求。

国盾量子计算负责人王哲辉介绍,“骁鸿”芯片将在国盾量子千比特测控系统上进行单比特门、双比特门、读取操作及测控系统性能测试,测试工作预计在今年8月前完成。新测控系统集成度较上一代产品提升10倍以上,核心元器件使用国产化设计,在提升操控精度的同时大幅降低了成本。

研究院教授、中电信量子集团及国盾量子首席科学家彭承志表示,当前,团队正在研发超1000比特、比特质量高的超导量子计算芯片,向实现容错量子计算进行攻坚。