唐长沙窑“一别行千里”瓷壸

褐瓷坐俑

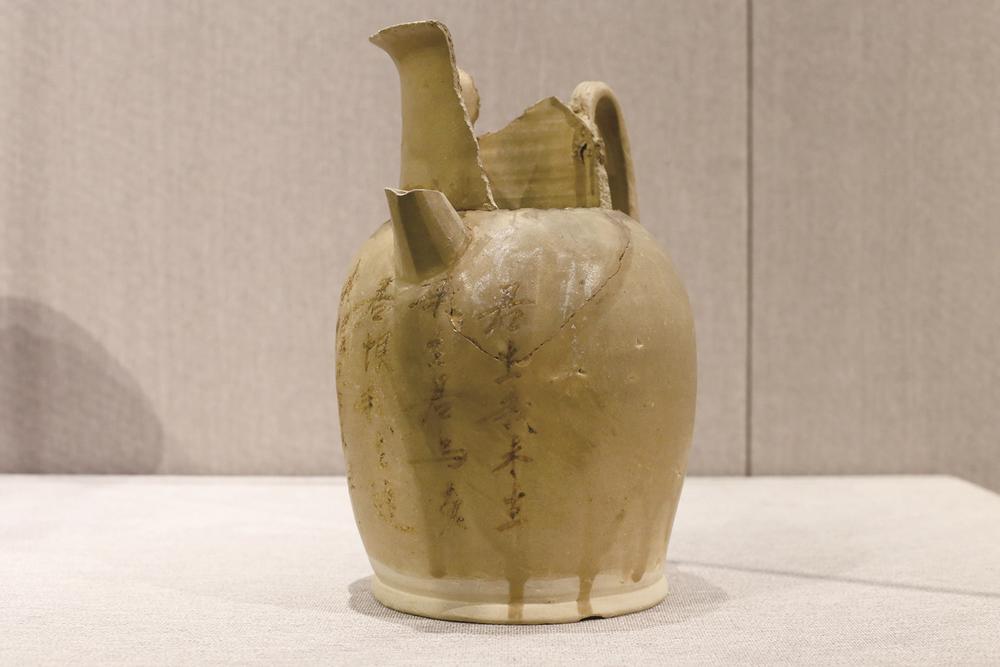

“君生我未生”瓷壸

瓷器上的精美图案

N海都记者 吴日锦 林良标

提到瓷器,人们首先想到的,可能还是像景德镇或是宋代五大窑那样的名瓷,但实际上诞生于唐代中期的湖南长沙窑在中国瓷器发展史上也占有举足轻重的地位。长沙窑开创了瓷器外销的先河,在中国古代对外贸易史上留下过浓墨重彩的一笔。

近日,在泉州海外交通史博物馆伊斯兰馆三楼临时展厅举办的“唐风妙彩——长沙窑瓷器精品展”,展出湖南长沙博物馆多年考古发掘、采集、征集的189件馆藏精品,体现了长沙窑在唐代“海上丝绸之路”上的重要地位。

杜甫写下名诗篇

记录长沙窑烧造的盛景

走进展馆,很多人对长沙窑的第一印象是平淡无奇,但仔细鉴赏自会发现其中的精妙。长沙窑的瓷器从瓷胎釉色、装饰技法、绘画风格等方面自成一派,独具特色。它们大多为青釉釉下彩绘,瓷胎灰白,釉面光亮,釉彩以绿、红、蓝等颜色居多,绘画笔法较为随性、洒脱,大多用单线勾勒点染,多花鸟纹。

据了解,长沙窑发掘于上世纪50年代,窑址分布在长沙望城区湘江东岸石渚湖至铜官镇南北长5公里的范围内,是目前发现的保存最完整、规模最大的唐代窑址之一。长沙窑谭家坡1号龙窑是目前世界上保存最为完好的唐代龙窑。

唐代著名诗人杜甫曾在《铜官渚守风》写下“水耕先浸草,春火更烧山”这样的名句,其中描述的场景之一就是长沙窑烧造的盛景。

百姓用得起瓷器

就是从那时期开始的

据泉州海外交通史博物馆陈颖艳副馆长介绍,长沙窑从唐中期开始烧造,到五代结束,延续时间长达200多年。长沙窑作为典型的民窑,还开创了我国瓷器物美价廉的历史先河,使得当时的普通百姓也能用得起瓷器。“让瓷器平民化”,是长沙窑的首要意义所在。展品“唐长沙窑青釉人生一世计五文瓷壶”上所刻诗文:“人生一世,草生一秋。计五文。”明确这个瓷壶卖五个铜钱。

从造型独特的瓷枕头,海棠花口的瓷杯和烛台,造型风趣,“满而扑之”的存钱罐等展品,可以看出长沙窑的器物种类非常丰富,从生活日用、文房用具,到孩子的玩具,礼佛的用具等一应俱全。这些瓷器给当时人们生活带来便利和提升的同时,也为一千多年以后的我们了解唐代普通百姓的日常生活提供了最好的实物证明,这就是它们作为文物反映真实历史的重要意义。

陈颖艳介绍,许多人感觉长沙窑的瓷器外形偏随性,是因为长沙窑是民窑,为了大批量生产,降低成本,窑工在制作的过程中,往往比较随意,讲求效率,更注重“量”,也显示出了他们在那个时候就已经形成的销售意识。

见证中国制造外销

由陆路向海路转运时代

泉州海外交通史博物馆馆员段燕飞说,长沙窑瓷器上写满了世俗经济和民间活力。长沙窑兴于安史之乱后,那是中国制造外销由陆路向海路转运的重要时代,这里烧制的瓷器成为中晚唐至五代时期中国影响世界的重要商品。

“椰枣纹、胡人等形象,那是根据外国人需求制作的。”段燕飞介绍,长沙窑是中国外销史的一大骄傲,一艘唐代阿拉伯船“黑石号”上面出水了许多中国货,其中大多数都是长沙窑产品。说明了阿拉伯、波斯商人很可能曾深入中国腹地,与长沙的烧瓷工匠探讨订单产品的细节。当时阿拉伯的一些国家,限制使用金属制器皿,这也助推了长沙窑的发达。

泉州海外交通史博物馆陈颖艳认为,长沙窑是研究中国古代陶瓷艺术、湖湘文化、对外交流不可多得的实物资料。

(泉州海外交通史博物馆提供文物图片)