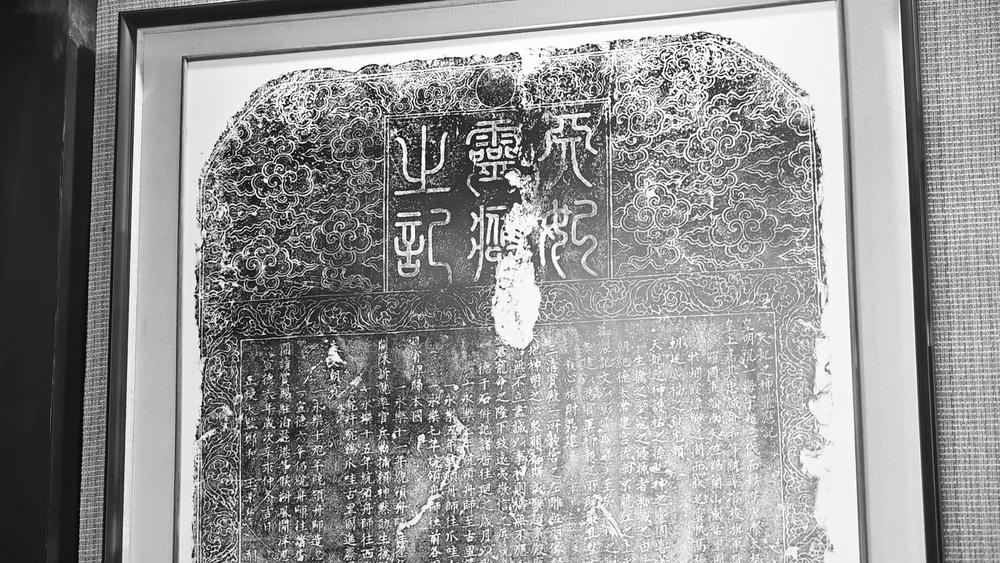

天妃灵应之记碑(局部)

圣寿宝塔

N海都记者

江方方 林歆瑞 文/图

近日,福州市长乐区梅花镇启动中琉文化馆建设,纪念中国与琉球国悠久的交往史,让长乐这个海上丝绸之路的重要门户,成为了近期市民关注、游客关注的焦点。

长乐还有哪些重要的海丝地标?背后又有哪些鲜为人知的历史文化故事?

圣寿宝塔:“下西洋”的航标

1405年的冬日,长乐城西太平港水面宽阔,舟师云集,郑和站在圣寿宝塔上,俯瞰整个太平港。几个月前,郑和的庞大船队首次自江苏太仓刘家港出发,来到长乐,驻泊在这里,“伺风开洋”。此后28年间郑和七下西洋,这里都是开洋起点。数百艘船只进出太平港的航标,就是圣寿宝塔。

而郑和到来之前,圣寿宝塔已在长乐南山矗立了288年。

塔八角七层,石构仿木楼阁式,建在近一丈高平台上。塔基八面环饰狮子、牡丹等石刻图案。各层的塔壁浮雕及壁龛内的圆雕,多取材于佛教故事,造型生动,神态逼真。穿过塔楼阶梯,只见第一层塔壁上浮雕文殊、普贤、五十罗汉、十六飞天乐伎及佛教故事画面。塔身转角各立一尊石雕护法天王,执剑或按剑,戴盔披甲,足踏宝莲,顶护宝盖。各种浮雕造型生动风格古朴。第一层门额上还刻“雁塔”二字,第六层、第七层塔壁刻有造塔记六条。

登顶眺望,曾经港阔水深的天然避风港中已是幢幢高楼。长乐地处闽江口南岸。太平港原名吴航头,别名河阳港,永乐七年(1409年),郑和为祈求往返航行的太平安顺,故将此地奏改为“太平港”。太平港位于圣寿宝塔的西侧,郑和七下西洋,每次在出海前均要在太平港停留,招募水手,修造船舶,祭祀海神,伺风开洋。

天妃碑:海丝的实物见证

据《长乐县志》记载,郑和在知道圣寿宝塔的命名是为了给被金人掳走的北宋徽、钦二帝祈福后,将它改名为“三峰寺塔”。

据介绍,在第七次下西洋前,郑和命人重修长乐南山的天妃行宫、三峰寺塔,新建三清宝殿。南山上,塔、寺、宫、殿俱全。如今,这组建筑在历史更迭中,仅留下一座三峰寺塔。

与三峰寺塔交相辉映的是陈列于郑和史迹陈列馆的天妃灵应之记碑。该碑通高1.62米,碑体宽0.78米,厚约0.16米。碑用黑色页岩作为原料,碑额刻有祥云捧日图案,中央是篆书“天妃灵应之记”,两旁阴刻如意云水纹,碑体四周边框刻有缠枝番莲纹。碑文有31行,一共1177字,记述了郑和前六次下西洋的经过以及第七次下西洋的任务、航行时间、船只、人员等情况。

“《天妃灵应之记》碑文有关记载对史学研究贡献突出,可以说是古人开辟‘海上丝绸之路’的历史见证。”郑和史迹陈列馆工作人员表示。据记载,永乐十五年,郑和下西洋时,“忽鲁谟斯国进狮子、金钱豹、大西马,木骨都束国进花福禄并狮子,卜剌哇国进千里骆驼并驼鸡,爪哇、古里国进麋里羔兽”。可以从文字中看出,郑和七下西洋,不仅带去了中国的奇珍异宝,也将国外的珍奇动物从长乐带到了中国各地。

长乐打造郑和文化风景线

近年,随着福建加快建设海上丝绸之路核心区,郑和史迹保护更受重视。早在2002年,长乐便在航城街道金刚腿附近,兴建了以郑和下西洋为主题、长约2公里的景观走廊——郑和广场。这里有郑和石雕像、郑和福船、太平港帅营、郑和舟师起锚处、长乐海丝馆(原郑和航海馆)等纪念性建筑。2023年,正值长乐建县1400年,长乐区还启动圣寿宝塔亮灯工程,点亮郑和文化地标。

眼下,郑和广场已和郑和公园、郑和史迹陈列馆等连成一体,构成了长乐当地独特的郑和文化风景线。

“郑和文化是海丝文化的重要组成部分,长乐成为我国东南沿海著名的‘海员之乡’和‘侨乡’,也与当时许多长乐人跟随郑和下西洋、出海谋生有着重要联系。”长乐区相关负责人表示,这几年,长乐先后投入资金对海丝遗址地登文道码头、三峰寺塔等周边环境进行整治提升,还编撰《海丝拾古》系列丛书,不断挖掘和传承海丝文化。