游客体验簪花围

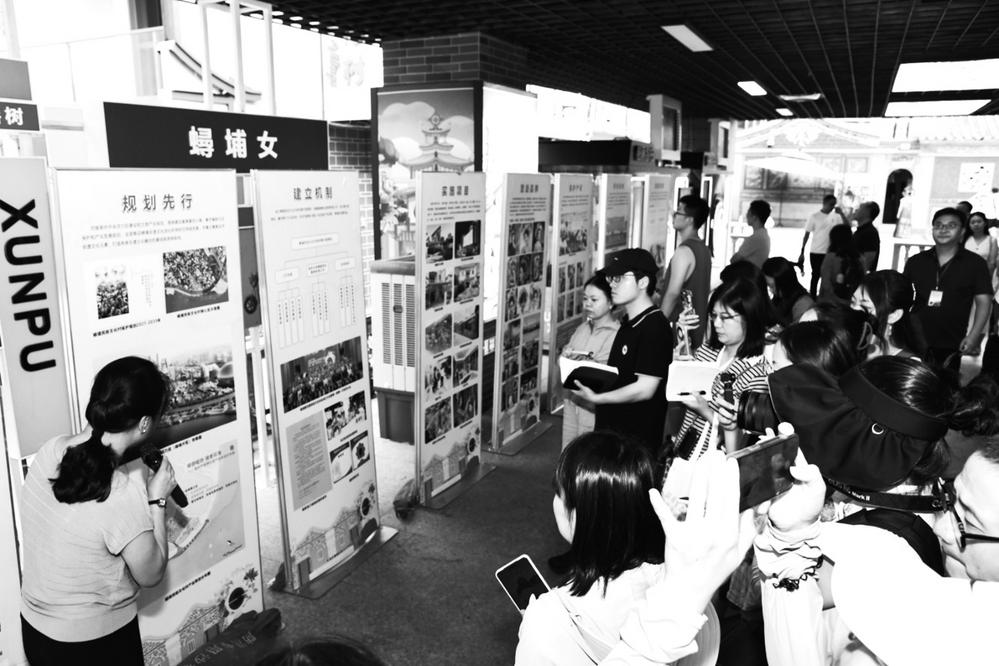

媒体团了解传统蟳埔女服饰

N海都记者 柳小玲 文/图

“梳头头髻圆,爱水蟳埔姨。阔裤大裾衫,头花插欹欹……”蟳埔民俗文化村地处泉州古刺桐港畔,有着无与伦比的生态人文资源,整体列入国家级闽南文化生态保护区。

近年来,随着“簪花围”火爆起来,蟳埔渔村也火遍大江南北,现日均接待游客超2万人次,最高峰接近10万人次。游客不断涌入,如何在旅游发展与文化生态保护中寻求平衡,成为当地部门为之努力的方向。昨日,“高质量发展调研行”媒体团来到泉州蟳埔了解到,泉州丰泽区在守住“共抓大保护,不搞大开发”的底线基础上,用好生态之美和人文之美,推动生态文旅深度融合发展。

保护蚝壳古厝 留住蟳埔乡愁

参观蚝壳厝、顺济宫,体验簪花围、蟳埔女传统服饰……8月8日,在蟳埔社区党支部书记黄向东的带领下,采访组边采访边感受蟳埔至今仍留存着的最原生态的生产、生活习俗和民间信仰。

当车辆行至蟳埔渔村口时,映入眼帘的便是在街巷里蹿动的“头上花园”,她们是来自全国各地的“簪花围”女孩,因向往原汁原味的蟳埔女“簪花围”习俗,相聚在这个有着千年历史的小渔村。

“这是黄氏宗祠,村里蚝壳厝的典型代表,上面的蚝壳都有着数百年的历史……”黄向东指着一座颇有闽南建筑特色的古厝向大家说。不仔细瞧,很难发现古厝的外墙都是用蚝壳堆砌而成的。和闺蜜一同来体验簪花女服饰的小杨见到了这别具一格的风格,忍不住驻足打卡拍照。

蟳埔位于泉州晋江入海口处,这里出产的海蛎极其有名,因此古时建房屋时采用了蚝壳厝元素。“这里大大小小的蚝壳厝共有40多座,都是老祖宗留下来的老房子。”黄向东介绍。蚝壳厝有“千年砖、万年蠔”之称,为保留原生态建筑,丰泽区安排专项资金保护修缮蟳埔特有传统建筑蚵壳厝,对破损建筑采取玻璃墙保护,先后抢救性修复保护历史文化建筑25处,最大限度还原历史风貌,留住蟳埔乡愁。

“我们坚守对原生态环境的保护、修复,聘请专业团队开展规划设计,‘微改造、微扰动’整业态、整空间、整交通、整环境。”黄向东说。

最蟳埔正簪花 “从头到脚”有标准

63岁的蟳埔女服饰省级非遗传承人黄晨,长期从事蟳埔女服饰制作,至今已近50年,他设计的服饰保留了原汁原味的传统特色。

在黄晨的工作坊里,记者见到,他正耐心地向进店体验簪花围的游客推荐当地最传统的蟳埔女服饰,并热心地介绍蟳埔当地的特色文化。

“现在‘簪花围’的商铺,根据大众审美和喜好,推出各类风格的穿搭,在我看来,还是我们当地的传统服饰最有味道,只要有游客进来,我都会推荐她们试试。”黄晨说。传统蟳埔女服饰是“大裾衫、阔脚裤”,出海时不易被渔网缠住,下穿黑色宽脚裤,适合劳动。体验一回传统服饰,会对蟳埔女有更深的理解。

“截至目前,这里的‘簪花围’体验馆数量激增至300多家,为更好塑造‘最蟳埔、正簪花’品牌形象,我们也正在制定相应的标准规范。”黄向东说道。丰泽区组织成立“簪花围”行业协会,由协会牵头研制发布全国首个非遗团体标准《蟳埔女习俗“簪花围”服务规范》,让“簪花围”、传统服饰换装体验“从头到脚”都有标准可循,助推“簪花围”行业健康发展。

坚守原生态 蟳埔旅游资本

“由于古老的闽越文化遗存,以及唐宋以来的海洋商贸发展带来的多元文化交融,蟳埔至今仍保留着不同于闽南其他地方的渔女原生态习俗。”聊起蟳埔文化,在这里土生土长的黄向东如数家珍。

除了蟳埔女服饰、 “簪花围”头饰,还有“半夜出嫁”的婚俗,别具一格的“蟳埔顺济宫”、“将军祠”等宫庙、祖厝、祠堂古建筑群,明清时代泉州东南重要海防门户鹧鸪巡检司遗址,每年“正月二十九妈祖添香巡乡”盛大民俗表演活动,渔网、竹篓编织技艺……

“原生态是旅游的资本,发展旅游不能牺牲生态环境,这也是我们正在坚守的地方,守护蟳埔民俗文化的‘根’与‘魂’。”黄向东说道。

据悉,2005年“蟳埔女服饰”成功申报首批省重点非遗保护项目,2007年6月国务院确定泉州为闽南生态保护区,蟳埔村被列入“丰泽区蟳埔社区闽南文化生态整体性保护示范点”,2008年“蟳埔女生活习俗”被列入国家级第二批非物质文化遗产保护项目,蟳埔风情民俗文化成为“海丝”文化的重要组成部分。之后,丰泽区还将“蟳埔民俗文化村”整体列入国家级闽南文化生态保护区,编制《蟳埔民俗文化村保护整治规划》《蟳埔村传统村落保护发展规划2021-2035》,划定202亩蟳埔渔村作为民俗文化保护核心区。