泰国特色的“行者爷”塑像(资料图)

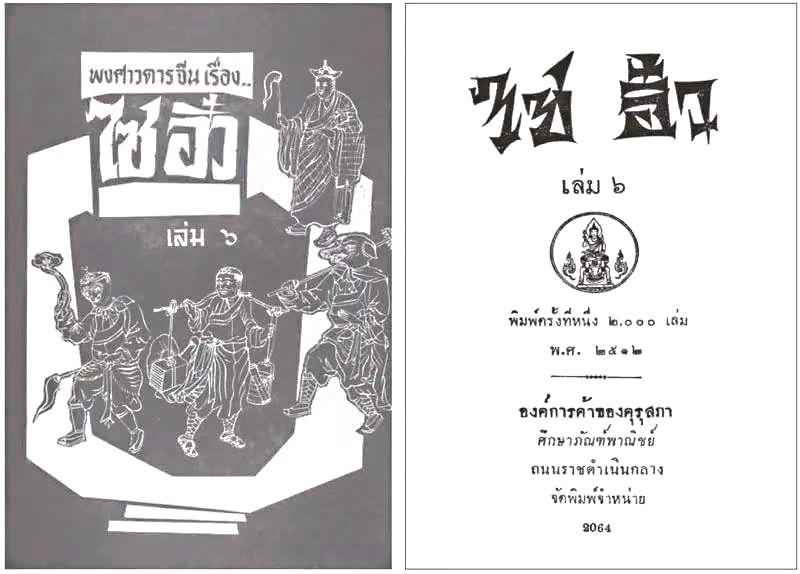

泰国最早发行的《西游》第6册,1969年版的封面与扉页(谢玉冰藏书)

N海都记者 吴雪薇

随着中国首款“3A”游戏《黑神话:悟空》全球首发,很多外国人开始恶补《西游记》。这部充满灿烂文学想象力的伟大作品,自明代面世至今,已成为中华民族贡献给全人类的一个瑰宝,而《黑神话:悟空》的出圈,使《西游记》再度走向世界。

梳理《西游记》400多年间的传播历史,它在中国周边地区的传播,是伴随着华人的脚步走向海外。而其中,从当地语言文字改写、翻译、改编的《西游记》,到遍布泰国的齐天大圣庙,在福建人的影响下,泰国人算是恶补《西游记》的“模范生”。

恶补《西游记》?

泰国人两百年前就开始了

关于《西游记》的故事,泰国百姓习惯以闽南语称“Sai-You”(西游),称呼孙悟空为“Hengjie”(行者之闽南语音译)。原因在于,将《西游记》口译成为泰文的泰国华人,大都是来自福建、广东等地的中国移民。他们很多在泰国居住数代,在居住地传播着中华文化。

中国文学在泰国早期的流传首先表现在宫廷里。自从泰国曼谷王朝拉玛一世王(1782—1809年在位)开始,翻译中国文学即是国家政策之一。最先被翻译成泰文的中国文学是《三国》(1802年)和《西汉》(1844年以前)。这两本小说被翻译出来之后深受泰国国王和宫廷里的达官贵族的喜爱。在泰国拉玛二世王至拉玛六世王时期(1809—1925年)的100多年间,许多中国古代文学作品被陆续翻译成泰文。

根据泰国学者黄汉坤的研究,《西游记》传播到泰国大约是从1802年开始,曼谷王朝拉玛一世命当时的财政大臣、著名文学家昭披耶帕康与华人合作,主持翻译改写《三国演义》等作品。改写方式是先由在泰华人口译成泰文,泰人记录,再由昭披耶帕康加工、润色、定稿。因《三国》在当时的泰国上层社会大受欢迎,一时间翻译改写中国古典小说成为时尚,《西游记》也被翻译改写成泰文出版。在泰文译本的基础上,该书又被翻译成为柬埔寨语、老挝语。《西游记》的译改本在泰国叫《西游》(Sai-You),浓郁的闽南语口音,也许正说明了这位被请来翻译的很可能是闽南人。

《西游记》在泰国的流传,或从华人讲故事开始

根据泰国华人的一些记录,早期在中国教育水平还不发达的时候,读书的人很少,更没有现代的报纸、杂志、电影、电视、光盘等大众传媒。据北京外国语大学亚非学院泰语教研室教师、泰国汉学家谢玉冰的研究,“自古无知识的中国人以倾听故事作为享受娱乐的方式,移民到泰国的中国人也随身带着讲故事的风俗进入泰国。可以看到,在华人客属联谊会里,中国老先生手里拿着一本书坐在旁边的桌前,桌上点着油灯。那位老先生或大声或小声说话,有时谦虚得很,有时态度严肃认真,有时还拍桌子,脸色凶暴。听众各自随意,或多或少付钱给他”。《西游记》故事在泰国的早期流传,就很可能是通过这种方式。

《西游记》的内容包罗万象,情节跌宕起伏,在思想上又关乎佛教,与泰国文化有着天然的相似性,因此,谢玉冰推测,早在《西游记》泰译本诞生于泰国宫廷之前,《西游记》故事乃至孙悟空故事就已经由华人带入泰国民间。

光听《西游》还不够,跟着闽人信“大圣”

在“神猴”崇拜上,东南亚与福建有着相似的渊源。福建有着信众广泛的“顺昌齐天大圣”信俗,有说法认为,吴承恩《西游记》中的孙悟空形象正是明代整理福建大圣信俗的民间传说而来。泰国位于中南半岛西南部,介于印度半岛与中国之间,这种特殊的地理环境使其地处南亚文化圈和东亚文化圈的交汇处,文化传统开放包容。福建民间的神猴故事亦以华侨民间口述方式流传到泰国,在此交融碰撞,深受泰国百姓的喜爱和推崇。

泰国国立政法大学讲师吴云龙指出,泰国也有许多“大圣爷”神庙,多来自福建,与福建、潮州人均关系密切。当地百姓常以泰文习惯地称呼大圣为“行者爷”“猴面爷”或“猴爷”。泰国中部地区至少有26座齐天大圣庙,是泰国全境最为集中分布大圣庙宇的区域,这也符合了华人移民集中于以曼谷为中心的中部地区的历史特征。

悠久的神猴信仰与精彩的“西游”故事,多年来不断吸引着东南亚等地信众前往南平顺昌寻根谒祖,持续谱写着福建对外交流的新篇章。