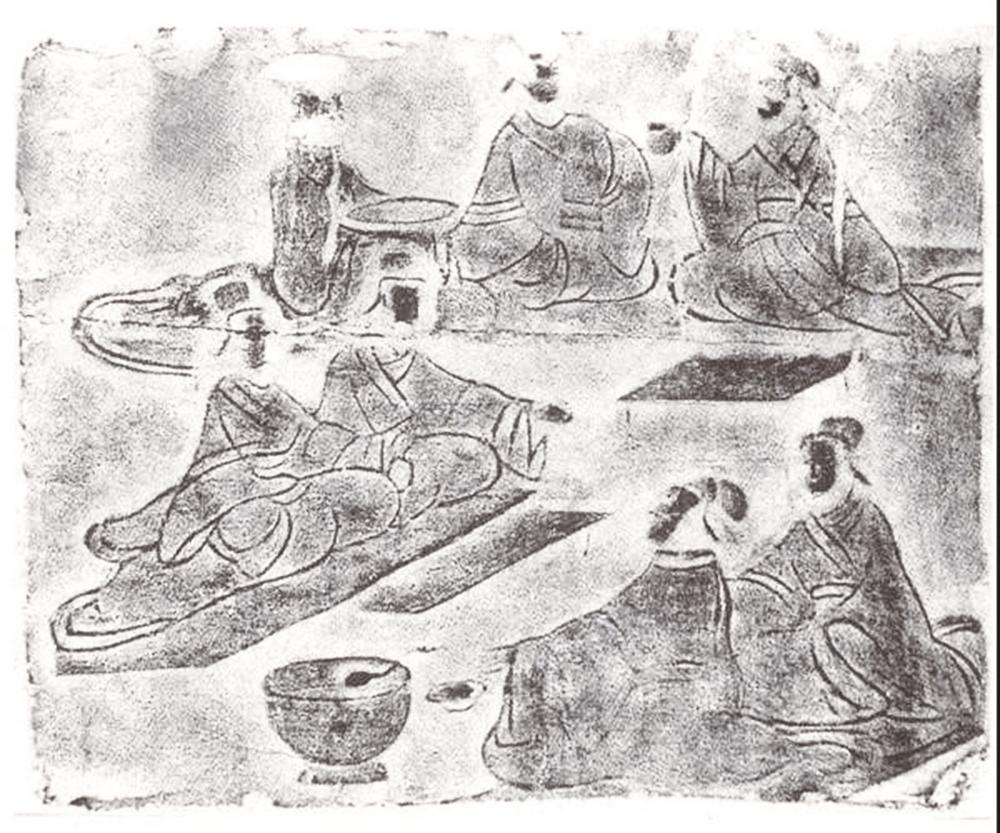

四川出土的汉画像砖拓片,七位贵族席地而坐(四川博物院藏)

民国时期“竹夫人”(浙江省博物馆藏)

古蜀第一床

炎炎夏日里,为了能够凉快舒适点,大家可谓用尽办法,比如最近爆火的“抱冬瓜睡觉”。其实有一种流传千年的“消暑神器”和冬瓜使用方法类似,而且更轻巧便捷,那就是“竹夫人”,你用过吗?

“竹夫人”不是真“夫人”

“竹夫人”当然不是真的“夫人”。现存文献显示,它最早的名字应该叫“竹夹膝”,是一种由竹篾编成的夏季纳凉用品,通常是网状圆柱形。

竹子触感光滑清凉,竹皮可吸收汗液,镂空设计使其本身便于气流通过,也可帮助人体散发热量,气流穿过时形成类似“穿堂风”的效果。内部还可以随自己喜好放置薄荷、茉莉、栀子花等芳香植物,熏香纳凉一起搞定,谁看了不说一声绝了!最近热播的电视剧《长安的荔枝》中就有抱着“竹夫人”睡觉的场景。

相传,汉武帝就是“竹夫人”的“粉丝”。每年夏天,他祭祀、斋戒都得带着,出游就更别说了,会专门安排近侍内臣抱着“竹夫人”跟随。就这么一直用到秋天,才会把“竹夫人”放回未央宫,等第二年夏天再拿出来。

根据河南安阳师范学院教授刘季富《“竹夫人”词源小考及其他》中的考证,在唐代以前的文献里,“竹夫人”(当时还叫夹膝)通常和达官显贵们联系在一起。《南史》中记载,南朝梁元帝承圣三年(554年),“又龙光殿上所御肩舆,复见小蛇萦屈舆中,以头驾夹膝前金龙头上”。此外,据说隋炀帝也曾向戒师赠送过夹膝。

唐代诗人盛赞“竹夫人”

如玉似龙

而到了唐代,“竹夫人”(夹膝)已经成为大众用品,得到了大唐诗人们的交口称赞。

特别怕热的唐代诗人陆龟蒙就是其中之一。他不仅自用,还送给了另一位诗人朋友皮日休,并写了一首《以竹夹膝寄赠袭美》,对“竹夫人”的纳凉效果表扬了一番,“截得筼筜(yún dāng)冷似龙,翠光横在暑天中”。竹夹膝光泽翠绿,十分清凉。

炎炎夏日收到这么一件凉爽好礼,皮日休也十分喜爱,干脆回诗一首,夸陆龟蒙送的竹夹膝“圆于玉柱滑于龙”。

“竹夫人”

到底有几个名字?

比起竹夹膝这个名字,“竹夫人”其实诞生较晚,清人赵翼在《陔余丛考》中考证“竹夫人”其名源于宋代。

那为什么“竹夫人”后来更流行?大概是因为名人效应。

苏轼晚年创作的七言律诗《送竹几与谢秀才》,提到他将“竹夫人”送给了谢秀才作礼物,“赠君无语竹夫人”。“竹夫人”的雅称,此后被元代杨维桢等文人沿用,成为更常见的名字。

虽说后世常用“竹夫人”之名,但在宋代,文人们对这个名称还有点褒贬不一,连苏轼自己的两个学生——“苏门四学士”中的张耒和黄庭坚,都有不同意见。

张耒属于同意派,他还是历史上第一个给“竹夫人”立传的人。在撰写的《竹夫人传》中,张耒把“竹夫人”拟人化,将她塑造成汉武帝宠妃。

黄庭坚则是反对者。有次,朋友赵子充拿着新写的《竹夫人诗》给他看,没想到黄庭坚对竹夫人这个名称很不满意。他认为“凉寝竹器憩臂休膝,似非夫人之职”,所以叫“竹夫人”不如叫“青奴”合适,并连诗回应,“青奴元不解梳妆,合在禅斋梦蝶床。公自有人同枕簟,肌肤冰雪助清凉”。

黄庭坚实在不喜欢“竹夫人”这个名字,因此在“青奴”之外,他还将其命名为竹妃、竹婆。

如果你在诗词中看到竹几、竹姬、竹妃、青奴、竹奴、竹婆……别怀疑,它们都指“竹夫人”。

直到现代,清凉的“竹夫人”,也深受喜爱。上网一搜,有不少卖“竹夫人”的店,尺寸从迷你版挂件到几十厘米,最长一米多,价格从几十元到上百元不等,大部分店家还会附上一个布套,方便收纳。

谁家凉席

铺到博物馆里了?

除了“竹夫人”,一张竹席也可为睡眠增加一抹清凉。竹席,其实我们的祖先早在2000多年前就开始使用了。

在成都博物馆,铺着一张竹席。如果近距离细看,“人”字形的花纹是那么熟悉,要不是文物铭牌上写着“战国竹席”,你定会以为是隔壁谁家的旧凉席落这里了。

2000年7月,这张竹席出土于成都市青羊区商业街的大型船棺葬墓坑,和它一起问世的还有被誉为“古蜀第一床”的漆床。竹席尺寸略小,猜测可能是用于床榻之上。

其实,铺凉席属实是“古人严选”。竹子是寒性植物,导热能力优秀,竹子削薄编制成席,夏天往上一躺,体温被转移,自然“背后一凉”。

“吃席”何意?

答案在你躺的凉席里

席是我国最古老的卧具。在新石器时代,人们的吃住、祭祀、娱乐,都围绕着“席”展开。

虽然一开始席只是一种卧具,但它对于中国文化有着潜移默化的影响。

在西周时期,礼制成为重要的社会法则,各种物品如何使用有了严格的规定。席子的材质、形制、花纹及边饰,都要符合使用者的身份地位。

古人席地而坐,当众人共处一室,每人都坐在符合自己身份地位的席子上,便出现了“席位”“出席”“列席”等。

宴会时,古人一般会铺筵席(筵,指的是铺在地上的席子,比较大;席,指的是铺在筵上面的席子,比较小)。后来“筵席”就逐渐从坐具演化成了酒席宴会的代名词,“吃席”也就应运而生。

现代汉语中,有许多带“席”的词,如主席、入席、退席、席位、割席、一席之地等,它们其实都是古代席地而坐起居习俗的遗绪。

席子使用完毕,可以方便、快捷地卷起来收纳,这就衍生了“席卷”一词,形容像卷起席子一样把东西全部卷进去,轻而易举、迅速有力。汉代贾谊的《过秦论》中就写道:“有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。”

这个夏天,当你躺在凉席上纳凉,不妨感谢一下祖先的智慧,也体会一下蕴藏在席子中悠久、丰富的文化底蕴。

“丝竹”成音乐代名词

背后有个传说

竹子不仅在夏天带给人们清凉,在古韵悠长的华夏大地上,翠竹以其清雅之姿,深植于文化的沃土之中。

我们谈到丝竹,其实是在说音乐。丝代表丝弦,是弹奏的弦乐。竹就更厉害了,它为天地定音。

传说,黄帝为了确定天地之音,派大臣伶伦去寻找十二音律。伶伦在一个山脚下定居下来,并在那里生活了很久。

而那里正好有一片竹林,伶伦找了一根粗细均匀的竹子吹弄着,引来了凤凰。凤和凰分别鸣唱出6个音,伶伦也依此削出了12根竹笛。

由此,确定了最正确的十二个天地之音,据说这就是中国音调系统的出发点,丝竹之音也成为音乐的代名词。

□数说福建竹

福建竹林面积居全国第一

福建是我国竹子重点产区,竹类资源丰富,竹林面积约1845万亩,约占全国17.5%,居全国第一。全省除厦门、平潭外,其他地区均有竹分布。

其中,地处我省中西部的永安市,是国内知名的“笋竹之乡”,竹资源丰富,竹林面积102万亩,农民人均竹林面积6.7亩,居全国第一。

□知多一点

“抱冬瓜睡觉”防暑降温?并非人人适用

近日网上流行“抱着冬瓜睡觉”可防暑降温的说法,各地网友纷纷实践,给自己、孩子甚至宠物都配上了“冬瓜搭子”。“抱冬瓜”真的有防暑降温的效果吗?人人都适用吗?

对此,湖南省人民医院中医科副主任医师王焱华表示,从中医角度来看,冬瓜皮是一味中药,性微寒,具有利水消肿、清热解暑的功效。人体接触冬瓜时,其表皮的天然成分可以通过毛孔渗透舒缓人体的燥热,进而帮助入睡,提升睡眠质量。此外,冬瓜含水量比较高,吸热的能力较强。当人体接触冬瓜时,它能快速吸收体表的热量,起到物理降温的作用,有助于改善因为炎热导致的睡眠不适。所以,抱着冬瓜睡觉,在一定程度上来说,确实能起到清凉助眠的作用。

“冬瓜虽能降温,但并非人人适用、随时可用。”王焱华提醒,体质偏虚寒、阳气比较虚、吃了冷凉东西容易腹痛腹泻的人,如部分老年人、儿童、孕妇等,以及经期的女性,不推荐使用这种方式,否则可能加重身体负担,出现腹痛、腹泻等消化道症状。小孩和老人尤其不适合睡觉时抱冬瓜,因为冬瓜硬度较高可能导致磕碰或肢体压迫,翻身时还可能引发撞击风险。

此外,使用冬瓜降温时也要照顾好脾胃,可以用毯子先盖住肚脐胸腹部,或者用薄棉布包裹冬瓜间接接触,不建议直接用胸腹部紧贴冬瓜;不推荐大家整晚都抱着,可以将冬瓜放在一旁,或者在睡前将手脚搭在上面降温。

(综合现代快报、央视新闻、长沙晚报、中国绿色时报)