2024年3月起,福州文庙启动修缮工作

檐较为陡峭,但袁仕璨下盘稳当,干起活来非常麻利

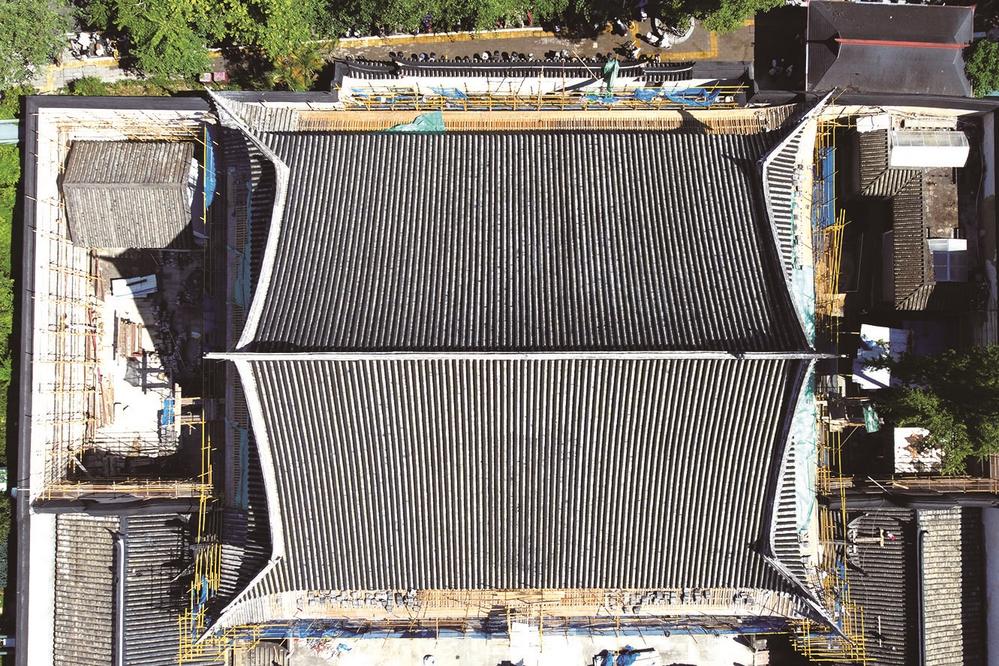

大成殿的屋檐为重檐样式,上层已修缮完毕

N海都记者 吴雪薇/文 马俊杰/图

三伏天结束,福州暑热未减。在福州文庙的修缮工地上,袁仕璨正弯腰踩在大成殿二层屋面上铺瓦当。十七八岁时,接过父亲盖房的手艺,一干就是30年,不善言辞的他,聊起手艺却了然于心,“学的知识老不够用,边做边学”。

在上月结束的第二届全国文物行业职业技能大赛上,他凭借精湛的泥瓦作修复技艺,在这场我国文物界规格最高、规模最大的职业技能赛事中获三等奖。

从盖房“泥瓦匠”到古建“修复师”

“这些都是青瓦,要从下往上铺。”袁仕璨拿起一片青瓦,敲击声清脆如金石作响,这代表瓦片完好,没有暗裂。铺瓦时,讲求“搭七留三”,即瓦片叠压七分,露出来的部分占三分,这样不但能防风掀、防漏水,还能节省材料。大殿屋檐倾斜度颇大,蹲了一会儿,记者的身上已然大汗淋漓,而除了日头最烈的上午11时至下午3时,47岁的袁仕璨,要在这里蹲上一整个白天。

自十七八岁起,袁仕璨做这一行已经有30年了。从拌沙灰、搬砖块开始,他跟着父亲,逐渐成为邵阳老家盖房的好把式。10年前,袁仕璨离开湖南来到福建,干起古建筑修复。“贴墙、铺瓦这些基本技能,南北方大体是共通的。但在屋檐铺造和装饰上会有一些区别,像福州多见飞檐,北方就更好用砖雕。”对着采访镜头,这个架着副眼镜的湖南汉子显得有些局促不安,但只要爬上工地的脚手架,就立马回到了他的主场。

和盖新房不同,“古建”的背后是各个历史时期的不同建筑工艺、建造手法与建筑特色,不仅是“修旧如旧”“最小干预”,还要细致到“原材料、原工艺、原形制”,对修复功夫的要求也更加严苛。对此,除了要求自己砌出平整、美观、不漏水的屋瓦,袁仕璨还需要在工作过程中,不断地关注这些不同朝代建筑的工艺做法,材料、形制都要还原历史。从刚入古建修复行当时,跟在老师傅身后一点一点学,接受文物专家的现场审核与指导,到参与福州市文物局举办的工匠培训,下班后自己上网去查相关资料……他一边做,一边学,逐渐从一名盖房的“泥瓦匠”,成为一名合格的古建“泥瓦作修复师”。

优秀的修复师比文物更稀缺

在镜头前伸出手,袁仕璨的手如老树枝干般黝黑粗粝,浸染着青瓦的色彩。沈葆桢故居、长乐青口灵济宫碑亭、陈季良故居……这些年,他以双脚走遍“闽都”的珍贵古建,以这双手丈量过砖瓦间的漫长时光。

“古建修复,并不仅仅是将老房子按照原样重建一遍,而是和历史建筑的一场详尽的对话。”谈及袁仕璨的获奖,文庙修缮工程现场负责人表示,在古建修复行当里,四五十岁的师傅正是当打之年。修缮团队里高手云集,但在同事与领导眼中,认真又勤恳的袁仕璨有着精湛的手艺与持续学习的进取精神。只有精研修缮工艺,持续学习的修复师,才能在砖瓦方寸间,真正看见历史的万千变化。

“与我国庞大的文物藏量相比,这些优秀的文物工匠,比珍贵文物更稀缺。”福州市文物局相关负责人谈起,市文物局连续举办七届工匠培训,培养出300余位文物工匠,活跃在全市历史街区修缮与古建保护一线。袁仕璨正是其中一员。

“能修古建,我自豪”

与袁仕璨精湛技艺相配的,还有团队对建材的选择。福州文庙始建于唐代,在宋熙宁、明洪武、清咸丰年间历经三度大火,现存庙宇为清咸丰年间重建。“不同时代的建筑形制、材料都会有变化。”现场负责人介绍,自20世纪50年代以来,文庙的建筑情况又经变动,清代的建筑细节已不可考,此次大成殿屋面的修缮则以恢复原有瓦片为基准。但这些青瓦比福州本土出产的瓦片更大,经文物部门相关专家考证后,修缮团队又专门订烧,前后历经走访考证、材料挑选、烧制与阴干等多道工序,耗费近10个月,直到近期,合格的青瓦才陆续到位。

“铺完整座大成殿,大概需要两万四千多片瓦片吧。”看着大成殿已然铺设完成的上层屋面,袁仕璨手中的青瓦仍在叮当作响。要想铺设完整座大成殿,他与同事们在骄阳似火的屋面上,要奋战26~28天。“您觉得修古建时的自己,会比修新房时的自己更厉害吗?”面对记者的提问,袁仕璨想了半天,憨厚地笑着说:“就是做自己该做的事情,有什么厉害的。但能修古建,修‘国保’,我自豪。”