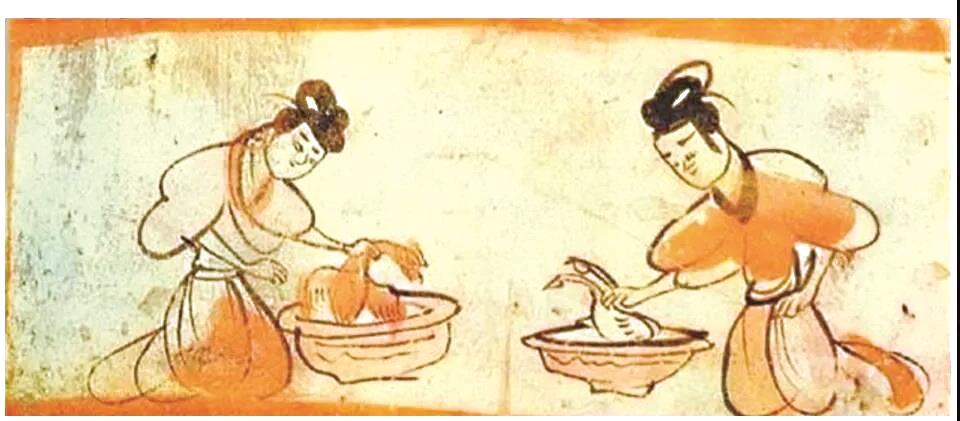

“烫鸡图”壁画砖

“正宗的白切鸡,就得是走地鸡,养半年以上,肉才够香!”近日,奥运冠军全红婵的哥哥全进华在电视节目《百厨大战》中展示了拿手的白切鸡,被评委指为“肉质偏老”,遭淘汰,引发广东网友们不满,开怼道:评委中岳云鹏等是北方人,不懂正宗南方口味。一只白切鸡“吵”上了热搜,引出“南北口味之争”。幸多位广东名厨指出,全进华的做法确有不足,才缓和局面。

白切鸡在全国多处均有,称白斩鸡、白宰鸡、白砍鸡、白煮鸡等。今天的《史话》就来聊聊鸡的那些事。

原始人养鸡不是为吃

而是为玩?

达尔文在《动物和植物在家养下的变异》中认为:“印度是驯养家鸡最早的国家,家鸡起源于印度。中国鸡即来自印度,是在公元前1400年由印度传入。”1984年,联合国粮农组织专家马森主持编写《驯养动物的进化》时称:“驯养家鸡的最早确切证据来自印度河流域的哈拉帕文化区,约在公元前2500年—前2100年。”

1972年,考古工作者在中国河北武安市发现磁山文化遗址,距今7000多年,出土多种动物骨骼,多枚是鸡骨,染色体对数与原鸡相同,今原鸡非古原鸡,但自然界中染色体改变需数十万年,磁山鸡应是由古原鸡驯化而成,DNA研究显示,约在距今1万年前成功。磁山鸡体重仅为现代鸡的30%,多是公鸡遗骨。(现代养鸡场公母比例为1:6)

英国学者萨莉·库尔撒德在《鸡的社会史》中说,原始人营地似动物园,养许多动物,不是为吃,而是为玩。

原始人不吃鸡,一是太小、没肉;二是鸡善战,从其步伐中,年轻人可学到作战技巧;三是会报时。原始人墓地中的鸡骨都是公多母少,骨骼完整,说明未被啃食过,这些鸡去世时年龄较老,已不堪食用。

伍子胥弟弟

为何称“鸡父”

早期文字记录中的鸡具神性。《三五历纪》中说:“天地浑沌如鸡子,盘古生其中,万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。”视鸡蛋为宇宙原型。周代设“鸡人”官,专司祭祀,《周礼》记载:“鸡人掌供鸡牲,辨其物;大祭祀,夜呼旦以警告百官。”

学者李守奎据《清华简》钩沉,春秋时吴楚争霸中重要一战——“鸡父之战”中的“鸡父”,其实是伍子胥的弟弟伍之鸡,也是名将,可惜英年早逝。在“鸡父之战”中,伍之鸡“发掘深沟,利用淮水作战,出奇制胜,大败楚国”。后人为了纪念他,把他修建的水利工程称作“鸡父之汜”。古人名伍之鸡,因当时鸡属神兽。

古墓中的“烫鸡图”

在甘肃省博物馆展厅西侧的半地下展厅,有一座从嘉峪关魏晋汉墓群完整迁移过来的5号壁画墓,里面有数十幅精美的壁画砖,镶嵌在古老厚实的灰条砖之间。

其中,有一块“烫鸡图”壁画砖,总能引起参观者极大的兴趣。这是绘制在一块砖面上的壁画,画中二婢相对跪坐,袖子高高挽起,聚精会神地在各自的盆内烫鸡去毛,极具生活趣味,尤其是鸡脖子被抓住的样子非常传神。我们从中可以看到,1600多年前的人们杀鸡处理食材,跟现在我们杀鸡烫毛毫无二致。

汉代已有养鸡专业户,刘向在《列仙传》中说:“祝鸡翁者,洛阳人也,居尸乡(在洛阳附近)北山下,养鸡百余年,鸡有千余头,皆立名字。”祝鸡翁后“卖鸡及子得千余万”,去吴国养鱼,再后来就升仙了。

唐人请客的饭叫鸡黍

唐人常吃鸡。唐玄宗设“鸡坊”,饲优种雄鸡几千只,此外还“常豢养鹅鸭千万头,日加烹杀”。

唐人称请客的饭为鸡黍,孟浩然在诗中写道“故人具鸡黍,邀我至田家”。

一方面,唐人养鸡技术有突破,培育肥而味美的鸡,比如云南“大鸡”,“重十余解,嘴距劲利,能取鹤、鹦、莺、鹊、鬼、鹤鸥之类”。

另一方面,在烹饪技术上有突破,《太平广记》记合肥一富人刘某:“好食鸡。每杀鸡,必先刖(音如月,把脚砍掉)双足,置木柜中,血沥尽力,乃烹。以为去腥气。”《食医心鉴》中记“乌雌鸡羹”,做法是“煮令极熟,细擘,以豉汁、葱、姜、椒、酱,作羹”。多加香料,可去鸡的羽臭气。

白切鸡的“鼻祖”在福建?

据蓝勇的《中国川菜史》,白切鸡最早记载是明代张大复的《醉菩提传奇》中“白斩鸡蒜泥蘸酱”,写浙江省天台县食俗。

清代美食家、浙江钱塘(今属杭州)人袁枚在《随园食单》中记载:“肥鸡白片,自是太羹、元酒之味。尤宜于下乡村、入旅店烹饪不及之时,最为省便。煮时水不可多。”清佚名的《御膳单》中,亦有白煮鸡。

宋代名菜黄金鸡可能是白切鸡原型。南宋石狮籍美食家林洪的《山家清供》中记载:“肥鸡一只,开水褪毛洗干净,用水煮,中加麻油、葱、茶椒及酒等配料。烧成之后,切成丁块,装盘上桌供食,其色如黄金,故取名黄金鸡。”今白切鸡亦外皮呈黄金色。

也有说法认为,黄金鸡或源于唐,李白诗中有“堂上十分绿醑酒(音如许,醑酒即美酒,古人制酒常有杂菌混入,酒面浮有绿色菌团,又称绿蚁),盘中一味黄金鸡”。

学者谢娜在《宋代家禽养殖与消费研究》中钩沉,宋人养鸡更普及。苏轼谪居黄州时,曾养鸡自娱,在《食雉》诗中写道:“百钱得一双,新味时所佳。”可见鸡价之廉。

宋代已人工强制换羽、促生蛋,即“拔去两翅十二翮以停之,积卵腹下,候八月乃下”。据《梦粱录》,南宋杭州名鸡菜有笋鸡鹅、奈香新法鸡、酒蒸鸡、五味焙鸡、五味炙小鸡、撺小鸡、爊(同熬)小鸡、脯小鸡、红熬小鸡、小鸡假炙鸭等。

“木鸡”

才是最高境界?

古人一直有“鸡德狗义”的说法,强调鸡拥有许多美好的品德。汉代《韩诗外传》称鸡有“五德”:“头戴冠为文德,足有距为武德,敢争斗为勇德,呼食伴为仁德,守时报晓为信德。”

木鸡养到,猜猜这个词语什么意思?它不是指鸡呆笨或发愣,而是指修养深淳以镇定取胜,出自战国《庄子·达生》。

战国时期,社会上十分流行斗鸡,齐王很喜欢这一活动。每次看到斗鸡在场地上厮杀的场景,齐王就仿佛看到齐军在战场上鸣鼓而攻的场景。后来,齐王听说有个名为纪渻子的人很会养鸡,便邀请他帮忙训练斗鸡。十天后,齐王问纪渻子:“鸡训好了吗?”纪渻子说现在鸡虚浮骄矜、意气用事,还不能上场。过了十天,齐王向纪渻子打听鸡的情况,纪渻子说现在鸡听到声音或者见到影像会有反应,还没有训练好。又过了十天,齐王再一次询问鸡的情况,纪渻子说鸡的目光仍然过于锐利。

到了第四十天,齐王向纪渻子询问鸡的情况,此时,纪渻子说鸡已经训练完毕,“望之似木鸡矣,其德全矣”。果然,在斗鸡场上,这只善斗的鸡竟然毫无反应,其他鸡见到这种情况不敢轻易迎战。后来“木鸡养到”这个词用来形容功夫到家。

与斗鸡好勇有关的成语还有很多,比如“戴鸡佩豚”,出自《史记·仲尼弟子列传》。“戴鸡佩豚”字面意思是指戴雄鸡形的帽子,佩野猪形的饰物。野猪和斗鸡都代表着好勇,因此佩戴这些物品的人也是好勇之人。孔子的弟子子路就喜欢戴鸡佩豚,“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭豚”。

鸡还有吉利的象征。鸡是五毒之一蜈蚣的天敌,因此,鸡常被作为吉利的象征。现在我国一些地区还有“抱鸡”的婚俗,“抱鸡”与“抱吉”同音,婚俗中抱鸡是图吉利的做法。

(综合北京晚报、兰州晨报、国家人文历史)