N海都记者

宋晖吴臻文/图

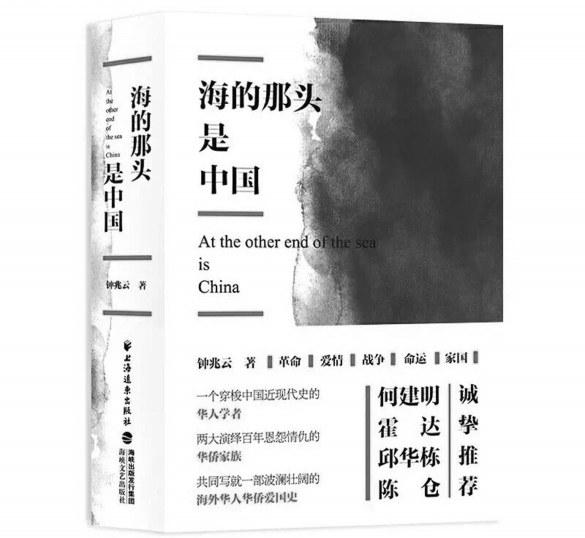

近日,上海远东出版社和海峡文艺出版社联合出版了福建作家钟兆云的长篇小说《海的那头是中国》。6月26日,福建省作协副主席钟兆云在福州上下杭鹿森书店与读者分享小说内外的故事。出版社给这本虚构小说标上了“革命、爱情、战争、命运、家国”诸多标签,钟兆云说,“诸事有因,写这样一本华侨的小说,其因在于身在全国著名侨乡福建,与海外华人华侨接触和了解渐多,想着有个自己的文学表达。这本书从写作到出版前后七年,人有多少个七年,但我觉得花这七年很值!”

从辜鸿铭到“父子侨领”

新书分享会一开场,钟兆云便分享了他的创作之因:“20世纪90年代初,我穷七年之力写清末民初那个福建海归怪杰辜鸿铭时,接触了大量的海外华人华侨史料,之后又写《父子侨领》等作品,几次走出国门,观照到华人华侨的历史和现状。特别是他们中的年轻人在居住国隔海相望彼岸那个倡导‘一带一路’‘人类命运共同体’的故土时的心绪耐人寻味,也让我的创作欲罢不能,无从招架。”钟兆云以传记文学著称,研究华侨历史正是从辜鸿铭和“父子侨领”开始的。

“前些日子,很多读者分享给我发来《觉醒年代》中辜鸿铭的视频,辜鸿铭说‘只要接触了中国文化你就会情不自禁地喜欢上它’,这就是文化自信,作为华侨,他为我们树立了榜样。他为何值得我们肃然起敬?他是最早用优美的语言把中国儒家经典向西方翻译,他用‘歌德体’翻译了儒家经典,在西方引起很大反响。他也是传说中,‘中国最早被诺贝尔文学奖提名的人物’,虽然只是传说,但他确实影响了整个西方对中国的看法。泰戈尔在1924年受邀来到中国,就提出要见辜鸿铭;罗曼·罗兰、托尔斯泰、海明威,都对辜鸿

铭非常敬佩,托尔斯泰接到了辜鸿铭寄去的书后,给辜鸿铭写了一封信,说‘看了先生的书之后,我觉得我的著作都可以烧掉了’。毛姆也说,拜访辜鸿铭,是我到中国的最大动因之一。我写辜鸿铭花了七年时间,我觉得很值,心中时时被他的爱国情操所激荡,让我对华侨华人有了比较深的认识。”

说起“侨领”大家可能只知陈嘉庚,而钟兆云提到的“父子侨领”——庄希泉、庄炎林,同样为他写这本小说做了铺垫。“庄氏父子为何伟大?我说几件事:辛亥革命之后,庄希泉三下南洋为革命筹钱,在新加坡感受到在南洋的女孩子没有接受好的教育,于是在新加坡建立了南洋女子学校,开了华侨教育的先河。新加坡总理李显龙就曾对庄炎林说,我当年就是在你妈妈开办的学校(幼儿园)里读的书。五四运动发生之后,庄希泉等爱国华侨在新加坡、马来西亚组织了声势浩大的游行示威,声援国内,这也是海外最大规模的一次游行声援。在抗战发生之后,庄希泉回到祖国更是九死一生。庄希泉作为中共特使到新加坡邀请陈嘉庚先生归国,因此陈庄二人也成为‘华侨界的双星’。”

不应忘记华侨为祖国做出的巨大贡献

为了祖国,很多华侨英烈舍生忘死。作为党史研究者钟兆云也分享了一位福建籍华侨女烈士的故事——

“她叫李林,福建华侨,中学时写过一首诗‘不平倭寇誓不休’。古有花木兰替父从

军,战争年代,李林的故事应让后人记住。她从海外回来后,进了陈嘉庚先生创办的集美学校,她最喜欢的是文学。1936年,李林加入中国共产党,奔赴太原,参加山西牺牲救国同盟会举办的国民师范学校军政训练班,接受军事训练,她苦练杀敌本领,枪法奇准,日军悬赏重金,要她人头。1940年4月她已身怀六甲,日伪军对晋绥边区进行‘扫荡’,李林主动请缨,带领一个骑兵排,把敌人成功引开,掩护群众和部队机关撤退,但寡不敌众,她把最后一颗子弹留给了自己。”

钟兆云说,福建是华侨大省,像李林这样的华侨烈士还

有很多,他们用自己的牺牲建设可爱的中国。同样应该记住的还有“南侨机工”,“3000多名南侨机工,很多都是富家子弟,他们为了中国,响应陈嘉庚先生的号召,回到中国,为抗战做出了巨大贡献,三千多人只剩下千把人。这些历史在小说中都成为大的历史背景。”

钟兆云探索性地以文学、历史的双重创新笔法,带读者穿行在真实与虚构的迷宫中,于战争与和平、发展中,打捞麻辣鲜活的细节,在厘清若干史实后,还击种种蠢动,也给那些因历史“误会”而滞留海外的一时人物及其后代不泯的爱国情怀予以应有的人文关怀。

作家的“雄心”与“野心”

小说《海的那头是中国》中钟兆云设计“我”这个具有多元化的包容精神、崇尚言论自由的美籍华裔史学博士,不解一生爱国、半生“漂流”思故国的父亲,为何后半生没回中国看看?“我”从散佚各地的只言片语到苍老亲历者的口述,从私家收藏的书信照片到档案馆尘封的官方记录,辗转日本、俄罗斯、缅甸、美国及中国台湾等地,展开对父亲人生经历及家族历史的探寻,串联起从中国晚清时

期同盟会到抗日战争、解放战争期间乃至当今社会祖辈、父辈们的足迹,反映出海外华人上百年的民族情结。“沿着华侨先辈的足迹寻根,用脚步丈量世界的同时,通过不同人物的遇见,点亮革命历史和新中国建设的记忆,展现海外与海内爱恨情仇中的血肉交融。在意识形态的潮来潮往中,‘我’和父祖辈都有很多的痛苦和思考。”

钟兆云认为,真正的作家,创作既有雄心,更要有野

心。“要让这样一部宏大叙事、跨度百年的长篇小说,吸引读者日益挑剔的目光,感动人心,除了故事本身,还得有巧妙的布局、辩证唯物的史观、激浊扬清的精神。我在扉页上郑重写下‘献给我的母亲,我的人生,和我的祖国’时,我感到作家的使命不可忽视。而我写此书的使命,就是期待它在展示中国百年的磨难与光辉时,既彰显革命史章特殊的生长肌理,也照亮遥远的未来。”