N海都记者 黄晓蓉通讯员 黄丽纹文/图

近10天来,有4名幼儿因误吞异物,被泉州市儿童医院消化内科收治入院,其中2人误吞了硬币,1人误吞了纽扣电池,1人误吞了项链吊坠。目前有3人已出院,还有1人仍在住院。4人中,年龄最大的4岁,最小的只有6个月。

对此,医生提醒,发现孩子误吞异物应第一时间送医,家长在生活中要注意4个小细节,重在预防。

【案例】误吞1周才就医 女童食道受损

4岁的小丽(化名),有近一周的时间吃不下饭,连喝口稀饭都会呕吐,只能吞下水和牛奶。父母感觉不对劲,这才带小丽到泉州市儿童医院就诊。通过CT,医生发现小丽的食道卡了枚一块钱的硬币。

小丽的父母介绍,他们也不知道小丽是什么时候吞下这枚硬币的,事后问小丽,才得知是在就医前的一个星期吞下的。因误吞后拖了一个多星期才就医,小丽的食道损伤严重,食道有处2~3厘米的溃疡,目前无法自主进食,还在住院治疗。

无独有偶,3岁的小强(化名),也因误吞1毛钱硬

币被送医。幸运的是,他在误吞不久后就被父母发现,紧急送医就诊。硬币取出的第二天,他就已出院。

除了这两名误吞硬币的幼童,近10天来泉州市儿童医院消化内科还收治了1名误吞项链吊坠、1名误吞纽扣电池的幼童。其中,6个月大的男宝,误吞了妈妈戴在脖子上的项链吊坠,送到医院时,吊坠已经从食道掉到肠子,所幸吊坠比较小,第二天便自行排出;3岁的女童,误吞纽扣电池后3个小时才被送到医院,因电池有腐蚀性,女童的食道、胃都有化学、腐蚀性电灼伤。目前,这两名幼童都已出院。

【数据】一年收治120人误吞硬币最多

“近一年里,我院收治入院的误吞异物患者就有120人。”泉州市儿童医院消化内科八病区主治医生邹素娟介绍,就诊患儿大多是学龄前幼童,从患者体内取出的最常见固体异物是硬币,其余有坚果、纽扣电池、蜡笔、小骨头、枣核、戒指、别针、发卡、磁珠、玩具部件等。

邹素娟介绍,小的异物可以随食物排出消化道,较大的异物则可嵌顿在消化道的狭窄部位造成黏膜损伤、消化道梗阻,边缘尖锐、不规则的异物容易划伤消化道黏膜导致出血、穿孔,需要及时

行胃镜检查并将异物取出。

“尤其需要警惕的是腐蚀性异物。”邹素娟说,该院曾接诊的小患者中,有误服蚊香液、管道疏通剂、电解液等,这些腐蚀性异物可能造成食管及胃黏膜灼伤甚至穿孔,导致继发性食管狭窄,进食困难,危害较大。

此外,一些食物可能偷偷“变身”,成为导致病痛的消化道异物。如大量连续进食柿子或柿饼导致的胃柿石症、高浓度奶喂养的低体重新生儿所致的乳酸石等。因此,预防消化道异物的发生至关重要。

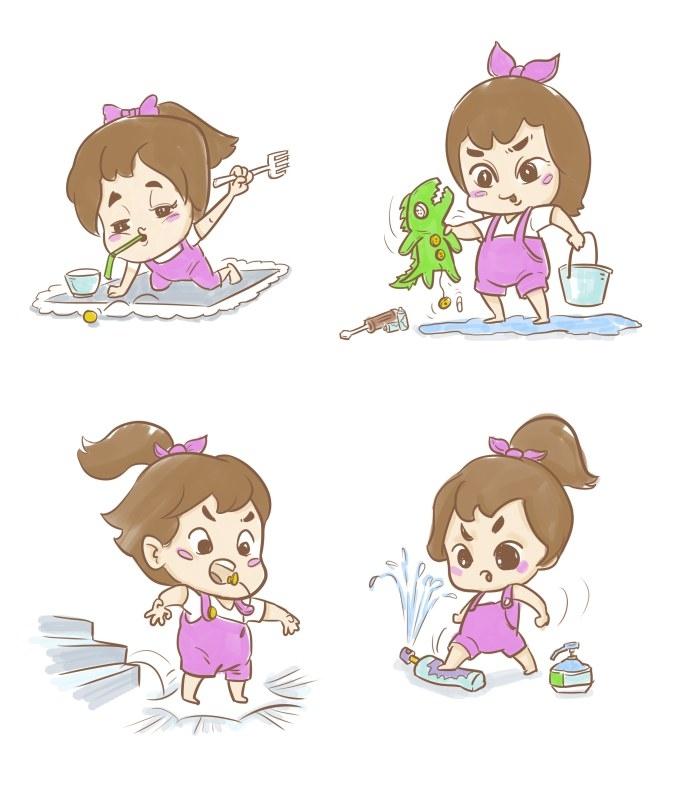

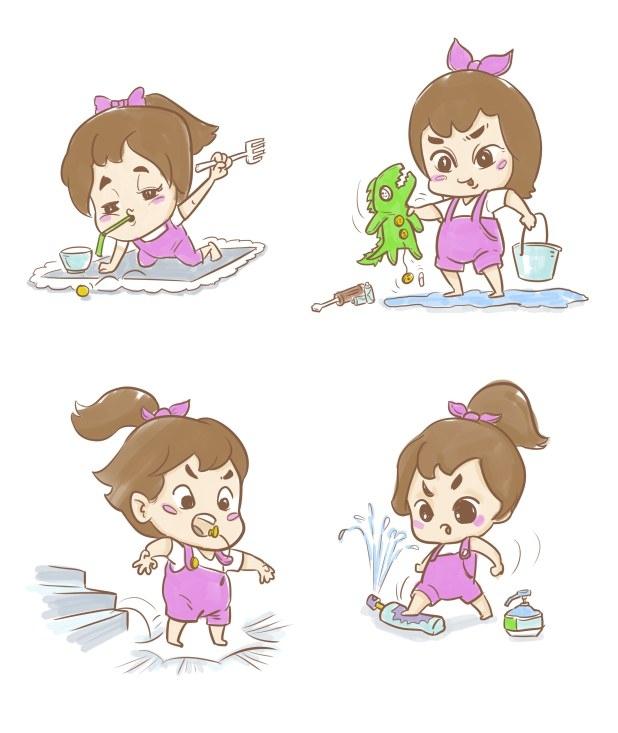

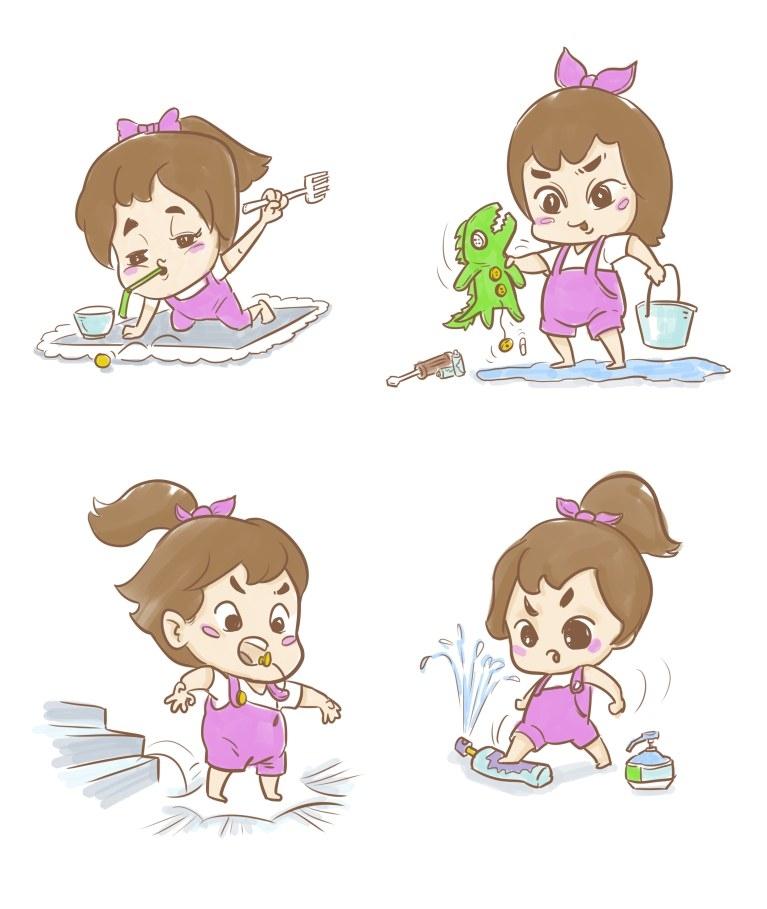

生活中以防护为主注意 个小细节

邹素娟医生梳理入院病例后建议,预防消化道异物的发生,生活中家长需注意做好以下4个防护措施:

1

注意高危物品的存放与保管

别针、缝线针、小钉子等尖锐微小的物品应用宝宝不易打开的方式收纳封存,放置在宝宝不能触碰到的地方;管道疏通剂、强力清洁剂等腐蚀性制剂需拧紧瓶盖,不要随意放置,更不能用饮料瓶分装,严防孩子误吞。

2

玩具的选择

尽量选择一体合成的玩具,避免小玩具零件被患儿吞下。存在可以被吞入的玩具部件时,需由家长陪伴游戏,游戏完毕清点零件总数。需要用到电池的玩具,可以选用电池盒具有紧固螺丝的玩具,没有紧固螺丝的可采用胶带纸密封。

3

衣服的选择

应避免选择过多装饰品、装饰品不牢固的,防止误吞。

4

纠正不良习惯、加强安全教育

纠正口含异物的不良习惯,不要在进食或口含异物时嬉闹玩耍,强调细嚼慢咽,避免吞入鱼刺、碎骨头。

□提醒

误吞后及时送医避免继续进食进水

邹素娟医生介绍,误吞异物后孩子可能出现咽部不适、吞咽困难、恶心、呕吐、拒食、哭闹、腹痛、持续口角流涎等,部分患儿可出现发热、咳嗽、气喘等并发症,当家属发现孩子有以上异常表现、判断可能误吞异物或者有明确异物误吞史时,应第一时间就医。同时应避免继续进食、进水,以免造成更大伤害。

如果患儿误吞的是管道疏通剂、强力清洁剂等腐蚀性化学物质,应立即清理口腔可见的残留异物,用牛奶漱口或吞服,同时第一时间就医。此外,家长因尽量向医生提供准确的异物信息,包括异物的大小、材质、数量,误服的时间等,以便医生第一时间做出进一步诊疗方案。

目前绝大多数异物可及时顺利取出、并不留后遗症,但仍有部分患儿因就医不及时、误服腐蚀性异物等导致较为严重的消化道损伤,给患儿及家属带来诸多痛苦。邹素娟医生提醒,误吞异物送医最好不要超过24小时。