编前:7月中旬,一条“科威特73℃高温把汽车烤

化”的新闻上了热搜。新闻称,科威特城的阳光下最高温度一度达到73℃,再次刷新全球高温纪录,甚至连街头的汽车外壳都被烤化,首都街头空无一人。不过,记者核实发现,这是一条假新闻,不少外媒已辟谣。“熔化”的汽车实际是因附近的建筑火灾导致,也并非发生在科威特。

虽然“科威特73℃高温把汽车烤化”被证实为假新闻,但是,假新闻却带出了热话题——73℃的高温下,有动物能生存吗?地球上最扛热的生物是什么?本期《新知》就来聊聊这个话题。 (一醉)

滨螺

体内含有关键酶能忍受60℃高温

厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室董云伟教授团队联合美国斯坦福大学索梅罗教授,通过对滨螺等最耐热海洋动物的研究,揭示出海洋软体动物蛋白温度适应性变化模式,为研究生物对极端温度适应机制及气候变暖生态效应找到了理想对象。

缘何从滨螺身上寻找答案?滨螺广泛分布于潮间带高潮区,是地球最耐热的海洋动物之一。为了应对严酷的温度环境条件,保证存活、生长和繁殖成功,滨螺等潮间带生物形成了多种生理生化适应策略,如实验中的塔结节滨螺和粒结节滨螺,是我国岩相潮间带高潮区常见物种,它们能够忍受60℃左右的高温。

董云伟告诉记者,对于人类来说,体温高于39℃,即为高烧,会引发一系列不良症状,而夏季高温季节监测到的滨螺体温可高达55℃,在这种极端高温环境及高体温状况下,滨螺还能存活下来,使它们成为研究生物对极端温度适应机制及气候变暖生态效应的理想对象。

董云伟团队结合分子动力学模拟和实验调控手段,发现耐热滨螺能够通过增强代谢关键酶的作用,让体内苹果酸脱氢酶的部分关键结构柔性增强,确保了其在极端条件下的功能稳定。

“软体动物苹果酸脱氢酶的序列”就好比人体中的DNA,可以作为一种身份识别信号。基于该特性,团队还对原位体温跨度达60℃的12种软体动物进行了研究,发现了不同软体动物间,苹果酸脱氢酶序列的变化和生物的温度适应能力也有关,阐述了蛋白质结构稳定性与生物地理分布的内在联系。

撒哈拉银蚁

自带天然反光镜70℃沙漠“飞行”

撒哈拉银蚁会在中午阳光最强烈时在撒哈拉沙漠里觅食,沙漠表面温度高达70℃,它们的食物通常是死于高温炙烤的动物尸体。而在一天中最炙热的时刻活动,使得这些蚂蚁可以躲避捕食性沙漠蜥蜴。

科学家研究发现,为了在极端炙热的环境中存活下去,撒哈拉银蚁的背上有一种能充当“遮阳伞”的银丝,这种银丝能反射光线和热量,从而保护它们免受阳光的伤害。不过,尽管拥有这种得天独厚的防御机制,它们仍难以长时间承受高温,因此不得不加快脚步寻找食物然后返回巢穴。

在设法定位到这种生命力极其旺盛的昆虫的巢穴后,研究人员沿地面安装了一条铝制通道,一直连接到其巢穴的入口处,并在通道另一端放置一些面粉蠕虫或面包屑,引诱这些蚂蚁出洞。慢动作画面显示,这些蚂蚁能非常精准地协调自己的六条腿。研究人员还发现,撒哈拉银蚁的移动速度会随着周围气温的降低而下降。

研究团队对这些蚂蚁的移动速度进行了测量,结果令人惊讶。研究人员分析的一些画面显示,这些蚂蚁每秒移动的距离可达85.6厘米,相当于108个其自身长度。德国乌尔姆大学动物行为研究专家普费弗表示:“它们几乎是在贴地‘飞行’,脚几乎没有沾地。”

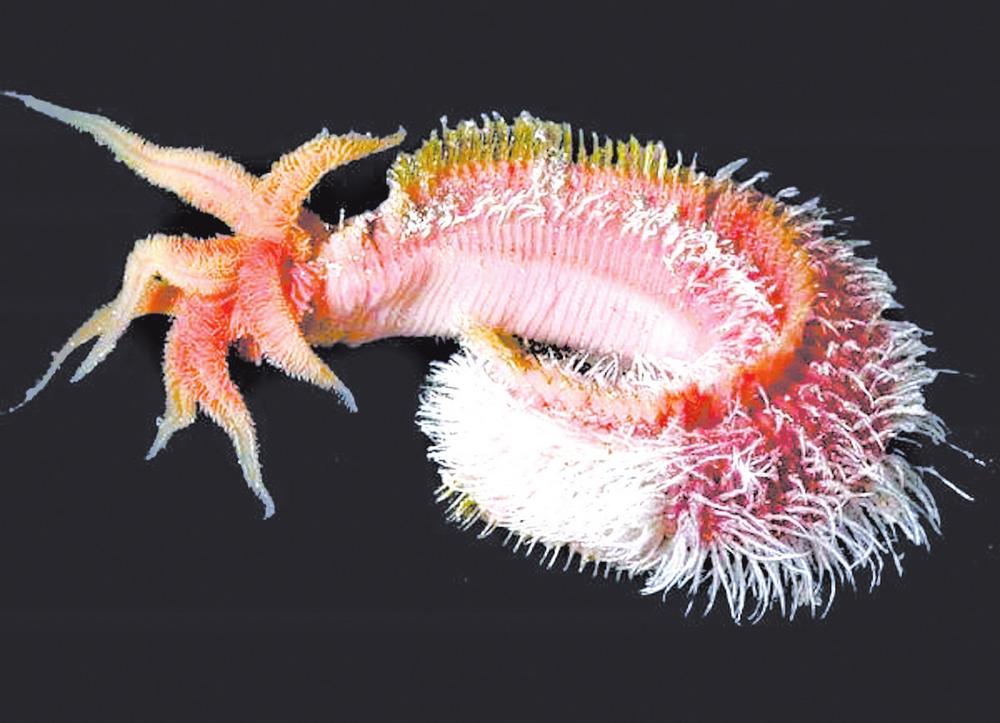

庞贝蠕虫火山口当“游泳池”100℃热液里生活

在东太平洋海底,那儿有一条长长的地壳活动带,发现有许多的海底热泉。有些热泉在冒出地面时会在出口处形成烟囱似的石柱。从“石头烟囱”里冒出来的热液,温度常能超过100℃。就是在这样的沸水环境里,在这些冒着沸水的烟囱外壁上,生活着一种毛茸茸的软体动物,专家们叫它为“庞贝蠕虫”。

庞贝蠕虫用分泌物自石头烟囱的岩基上堆起一条细长的管子,就像珊瑚虫一样,身体就蛰居在里面,生物学家们通过水下仪器及电视看到,这些蠕虫有时会爬出管子在四周游荡。经测量,那里的中心水温高达105℃,但专家们仍不敢相信,像蠕虫这样高级的动物,竟能生活在如此的高温环境之中。这还不算,蠕虫们还时不时地来到“室外”,在离它们的“居室”约1米的范围内游荡,而在1米处的水温已接近海底冷水,只有2℃左右。

研究人员猜想,也许庞贝蠕虫有一种特殊的隔热本领,就像消防服和宇航服那样能保护身体免受高温或真空环境的伤害。可是研究表明,庞贝蠕虫既没有自身的“隔热服”,也没有什么“用冷却水”降温的本领,它们确确实实地既不怕热也不怕冻。

水熊虫最“难以毁灭”物种可忍受150℃高温

英国和美国研究人员合作的一项研究认为,水熊虫是地球上最“难以毁灭”的物种,能在小行星撞击等所有可能的天文灾难中幸存下来,这或预示宇宙其他星球也存在类似顽强的物种。

水熊虫是缓步动物的俗称,是一类极微小动物,有4对脚,属于多细胞无脊椎动物,只有约1毫米大小,用显微镜才能看清它的面貌。

此前科学家已知水熊虫是地球上生命力最强的物种,不吃不喝能活30年,可忍受高达150℃高温,可以在南极、深海等极端环境中存活。一个欧洲科研小组2007年甚至把3000只水熊虫送上太空,它们搭乘一颗卫星在太空环境中暴露了12天,其中相当一部分顽强地活了下来。

在此前的研究中,英国牛津大学和美国哈佛大学研究人员考虑了三种可能的天文灾难场景,分别是小行星撞击、超新星爆发和伽马射线爆发,认为这三类事件都不足以使地球上的水熊虫消失。

“除非太阳消失,这个坚强的物种几乎不可能从地球上灭绝。”研究人员说。

科学家通过研究发现,相比其他动物,水熊虫具有更多超氧化物歧化酶基因,以及更多拷贝的MRE11基因,这些基因可以帮助减轻氧化损伤、修复DNA,从而起到保护作用。此外,水熊虫体内还缺少一些与环境应激有关的基因,这可能也有助于它们适应恶劣环境。

(本版稿件综合科技日报、央视、新华网、环球网、参考消息等)