这两天,福州虽偶有雨水送清凉,但没有雨水“光顾”时,体感仍然热得不行。早上被“烧烤”,傍晚下雨凉快一会,晚上又开始“蒸桑拿”,一天下来,体感可谓十分丰富。气象部门预计,近期我省仍多短时强降雨,最高气温在31℃~34℃之间,“焖蒸模式”还将继续。

暑伏天里,关于热的话题怎么说都不会“冷场”。那么,天气热的时候,为啥人体会出现“炙烤蒸煮”不同的感受呢?今天的《谈天说地》,我们邀请闽江科学传播学者、福建省气象学会常务理事王岩来跟大家聊聊体感温度背后的那些事。

体感温度为何常比预报高?

说到体感温度,常关注天气预报的朋友心里可能都会有个“不解之谜”——为啥天气预报里的温度有时会低于实际温度,难道天气预报“不靠谱”?

对此,王岩解释说,这是因为气象台预报的“气温”与人的体感温度是不同的概念。气象部门观测和预报气温都是气象观测场内1.5米高处百叶箱内测到的气温,这是一个城市的气温代表值,代表了一个城市水面、草地、马路上、树荫下等所有区域各种下垫面的气温。而且,由于气象站一般在城郊或山头,气温常比市区相对偏低。

再说到体感温度,也就是我们平时感受到的温度,除了跟气温有关,还和风速、湿度、辐射有关。风会加速把人体表面的热量吹离,所以摇扇子、吹电风扇可以让人感到凉快;空气湿度较小时,人体表面的汗水容易蒸发并带走热量,也让人感觉清爽,反之,就觉得闷热;太阳直射和地面辐射也会让人感到靠近火炉般的“烧烤”。

此外,根据下垫面的不同,气温也有很大差距。比如夏天,由于受到太阳直射和水泥路面地表辐射作用,我们走在马路上时会感到特别炎热,但要是躲在树荫下就会感觉凉快些。

为啥感觉夏天越来越热?

这两年,不少人都有一个感觉,那就是夏天越来越热了。对此,王岩表示,这个感觉是对的,至于为什么感觉夏天越来越热,有多种原因。

首先是气候变化。统计气象数据资料,发现我省气候变化存在冬季变暖显著,夏季高温天气增多的事实。福州近70年高温天气明显增多的同时,最高气温也有上升的趋势。

其次是增强的城市热岛效应。城市水泥硬化面积越来越大,绿化和水面积相对减少,自然通风的廊道也被不科学规划的高层建筑阻断。与此同时,人口高度密集,造成汽车尾气和空调集中排热。人为热源不断增多,但通风却不够顺畅,城市热岛效应变得更加明显,助长了高温天气的形成,因此感觉越来越热也就不足为奇了。

此外,值得一提的是,感觉夏天越来越热,和人的体温也有关系。100多年前,科学实验得出人体平均体温为37℃,2000年的调查发现和19世纪相比男性体温低了0.58℃。“这两年,大家经常测体温,一般不会超过37℃吧。”王岩说,体温下降的同时气温上升,必然让人感到气温上升更加明显。加上空调普及使用,人的自然排汗机会减少,自然排汗功能的反应迟钝或弱化,也可能导致人们对高温天气更加敏感。

防暑误区夏天打赤膊

天气一热,走在大街上,便能看到不少打赤膊的人,没了外衣的“束缚”,肉眼看着还蛮凉快。夏天赤膊,会更凉快吗?

实际上,体感热不热,最主要的依据还是气温。一般情况下,当处在18℃~28℃的气温环境中,人体通过皮肤散发热量,皮肤越裸露,体感自然越凉快。不过,当气温逐渐升高,与人体皮肤温度相当甚至更高时,不利热量散发,此时赤膊反而可能更热。此外,紫外线强烈时,裸露的肌肤还可能受到紫外线的伤害。因此,夏天赤膊散热并不科学。

防暑误区2

喝冰水解暑

冰水解渴很可能只是短暂的心理作用,身体为了维持一定的温度,会释放出更多的热能来平衡降低的体温。过冷的水也会刺激肠道,导致消化系统功能失调。建议夏天可以多喝温热的白开水。

防暑误区3

来个冷水浴

外界环境骤冷或骤热,都会给心脑血管增加负担。突然遇冷容易血管收缩、血压升高,甚至瞬间超出人体的调节能力,易诱发意外。冷水浴看似解暑,其实突然遇冷会使血管迅速收缩,“凉爽”反而无法进入体内。用温水冲澡比冷水浴的解暑效果更好。

天热皆因镇海楼?气象专家释疑

前段时间,福州连续开启“炙烤模式”,甚至有市民发出诉求,要求拆除镇海楼,理由是镇海楼挡住了来福州的台风,导致天气异常炎热。昨日,福州市气象台气象专家就此进行了释疑。

首先,每年太平洋上生成台风的个数和登陆或影响福州的台风个数,是大气环流决定的,跟镇海楼并没有关系,因为镇海楼始终在那里,但每年影响福州的台风情况是变化的,不同年份有多有少,有强有弱。例如,镇海楼复原工程于2008年竣工,但2015年13号台风“苏迪罗”就对福州造成了严重的风雨影响。而2003年镇海楼还没有开始修建,但福州37℃以上的高温天数却是有气象记录以来最多的。另外,从近十几年的气象数据看,高温日数的多少跟影响福州的台风个数多少也没有必然的联系。

□冷知识

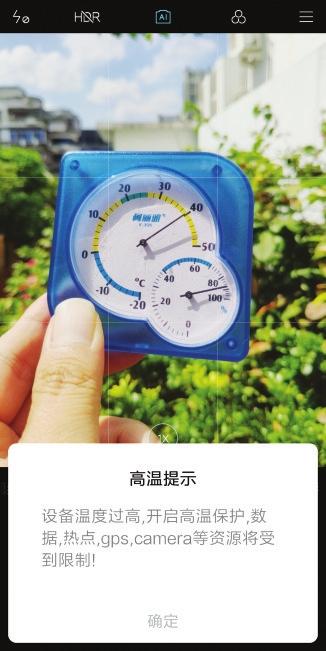

手机也“中暑”

昨天14时许,海都记者使用简易测温计测量气温时,温度计指针指向了40℃上下,此时,拍摄用的手机居然被热得直接“罢工”了。随后,记者将手机带回有空调的室内,等待了2~3分钟,手机恢复了正常。

手机也会“中暑”吗?业内人士林先生表示,长时间被太阳光照射、不间断使用手机以及边充电边玩手机,都可能让手机“中暑”。

林先生说,正如皮肤长时间暴露在紫外线下容易老得快一样,手机长时间暴露在阳光下,不仅可能“中暑”死机,还可能引发屏幕老化,影响手机寿命。同时,手机电池容易受高温影响,太阳直晒或者放在温度较高的地方,还可能引起爆炸。

林先生特别提醒,千万不要把手机遗留在车内,或者行驶过程中长时间放在仪表前、车窗玻璃旁,在高温密闭的环境下,若手机“中暑”,将有非常大的安全隐患。