N海都记者罗丹凌包华实习生何丹莹文/图

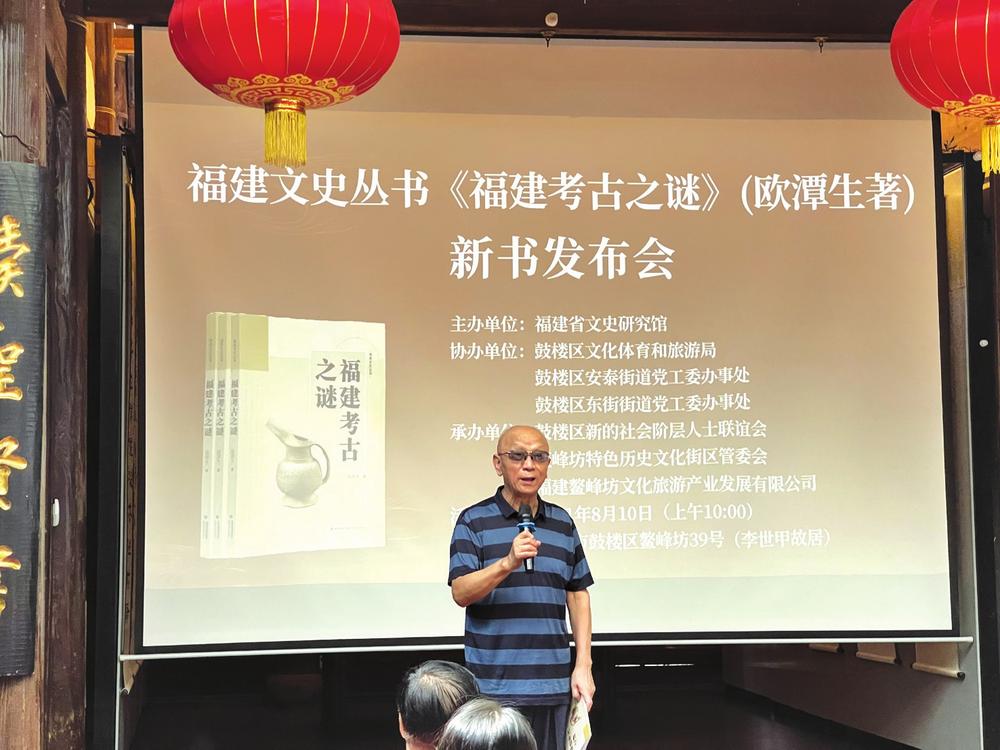

福建光泽为什么会发现夏朝时期中原贵族使用的象鼻盉(hé)?相传欧冶子福州铸剑,他是炼铜还是炼铁?闽王王审知开辟的甘棠港在哪里?福州冶山的城隍庙,为什么叫“都城隍庙”?过去30多年,考古专家、福建省文史馆馆员欧潭生,用自己的考古实践,结合文献史料,将考古中的复杂问题进行通俗易懂的解读。昨日上午,在鳌峰坊李世甲故居,76岁的欧老带来了自己的新书《福建考古之谜》,将福建考古的18个热门话题,同业内人士和文史爱好者一起分享,探寻福建人的根与魂。

福建文明与夏朝有交集

欧老新书《福建考古之谜》的封面上,印着一种奇特的礼器。他告诉记者,这种礼器叫做“象鼻盉”,来自二里头文化晚期,很多学者认为这是夏朝的礼器。而封面上的象鼻盉,却是在福建光泽出土的。

“象鼻盉全国只有13

件,二里头文化晚期有4件,其他的出土自河南淅川、湖北天门等地,浙江江山与松阳各出土1件、福建光泽马岭出土1件,近年光泽大批量出土这种二里头晚期的奇特礼器……”欧老说,福建的文明和中原夏王朝是有交集的。

他查阅了《尚书》《史记》与《淮南子》的记载,“汤败桀于历山,与妹喜同舟浮江,奔南巢之山而死。”他由此分析说,夏王朝残部逃至浙江江山与松阳,又翻过武夷山到达福建光泽,留下了大批象鼻盉这种夏王室贵族

礼器。

在光泽走访时,欧老发现当地有丰富的瓷土资源。他推断,当年的王室工匠们,极有可能利用光泽的瓷土,发明创造了更加辉煌的原始瓷尊。因此,欧老认为福建光泽是中国原始瓷器发明的源头之一。

欧冶子铸的或是铁剑

南宋梁克家编写的《淳熙三山志》,被认为是目前福建存世最早的一部地方志。解读这本方志,如果没有一定考古背景,或许会被误导。

欧老认为冶山春秋园欧冶池的碑刻说法有误。1983年,这块石碑立于冶山

欧冶池边,上面写着“欧冶池,俗称剑池……出土有铜刀、刀环等遗物。”欧老认为,这处碑刻有误导游客之嫌。多年前,欧老在帮助重建冶山都城隍庙时,花500元从松溪请回湛卢铜剑供于庙中。后来他发现,欧冶子在福州可能无法铸造铜剑。

他查阅《三山志》才发现,“僧惟干拾铜刀”的故事,其实发生在欧冶池南百步外怀安剑池寺,与欧冶子无关。明代何乔远《闽书》记载“(唐)贞元中,(欧冶)池水赤如血”,证实唐代欧冶池水富含铁矿,因此呈红色。

“松溪县地矿资料显

示,湛卢山所在郑墩乡储藏磷铁矿503万吨,无铜矿。当年欧冶子在松溪湛卢山只能炼铁剑。因此,湛卢宝剑不是青铜剑,而是又黑又重的铁剑。春秋战国之交,欧冶子从福州到松溪、龙泉,分别为吴、越、楚王炼出先进的铁(宝)剑。”欧老说。

北宋石槽或不是马槽

冶山春秋园的北入口,有一个刻着“宋绍兴丙子造”的石槽,它的长度近5米,由一块巨大的花岗岩雕凿而成。它做什么用?

有人说这是马槽,也就是给马饮水的容器。

欧老对福州的北宋石槽进行了整理,他发现最长的石槽是在罗源的隐峰寺里,长度5.11米,此外,在开元寺、涌泉寺、三坊七巷光禄吟台都能看到北宋石槽。这些石槽,很多都被用于养花养鱼。欧老说石槽是贮水槽,除了接纳天水,还有防火的作用。

作为考古工作者,欧老说自己“过去经常拿铲子往地下挖”,他曾任福建

省昙石山博物馆馆长、闽江学院考古学教授、福建师大考古与博物馆学研究生导师。而如今他用自己的方式把闽都文化精髓一点点“挖出来”,和更多市民分享。他喜欢拿着手机,在上面写文章,发给工作室的年轻人,编辑发到公众号上。数百字的文字,常常能激发不少本地文史爱好者的热议。过去两年,欧老公众号上有200多篇文章,属于本地高产的文史类公众号。

欧老表示,福州作为一座有着2200多年建城史的古城,要保护好闽都文化遗产,让子孙后代“把根留住”。