屠龙刀

亦寻常

编前:“黄蓉同款软猬甲,今天主播送福利,不要八千八,不要八百八,只要八十八。”如果将来你在哪个直播间看到有人叫卖“软猬甲”,不必太意外,因为科学家已经用3D打印将小说中的“软猬甲”变为现实,这件桃花岛的镇岛之宝没准哪天就能量产了。

金庸小说中,不止有“软猬甲”这样的奇珍异宝,还有杨过的玄铁剑那样的神兵利器,如今看来,其实并没有那么神奇。(一醉)

“软猬甲”

可3D打印

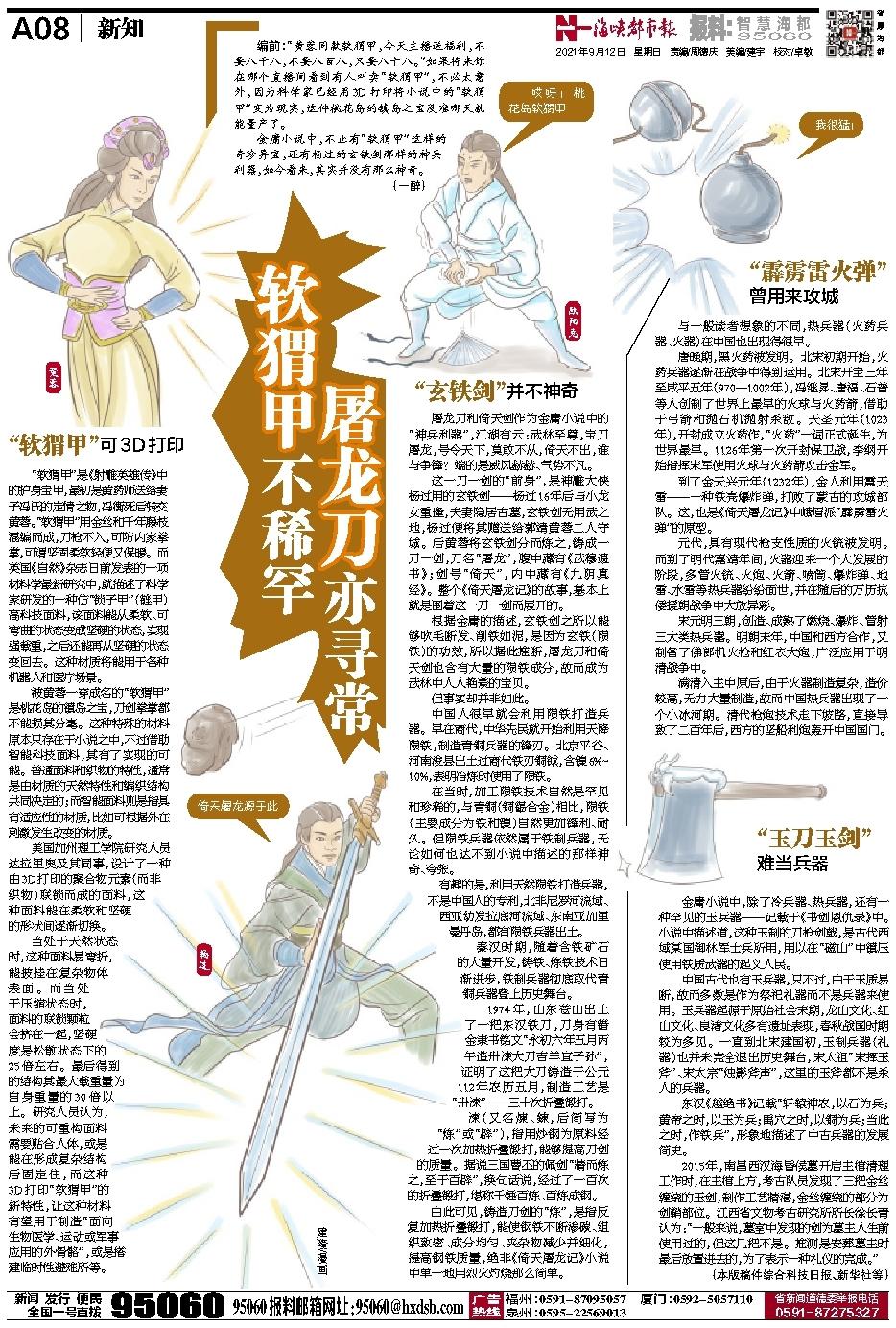

“软猬甲”是《射雕英雄传》中的护身宝甲,最初是黄药师送给妻子冯氏的定情之物,冯衡死后转交黄蓉。“软猬甲”用金丝和千年藤枝混编而成,刀枪不入,可防内家拳掌,可谓坚固柔软轻便又保暖。而英国《自然》杂志日前发表的一项材料学最新研究中,就描述了科学家研发的一种仿“锁子甲”(链甲)高科技面料,该面料能从柔软、可弯曲的状态变成坚硬的状态,实现强载重,之后还能再从坚硬的状态变回去。这种材质将能用于各种机器人和医疗场景。

被黄蓉一穿成名的“软猬甲”是桃花岛的镇岛之宝,刀剑拳掌都不能损其分毫。这种特殊的材料原本只存在于小说之中,不过借助智能科技面料,其有了实现的可能。普通面料和织物的特性,通常是由材质的天然特性和编织结构共同决定的;而智能面料则是指具有适应性的材质,比如可根据外在刺激发生改变的材质。

美国加州理工学院研究人员达拉里奥及其同事,设计了一种由3D打印的聚合物元素(而非织物)联锁而成的面料,这种面料能在柔软和坚硬的形状间逐渐切换。

当处于天然状态时,这种面料易弯折,能披挂在复杂物体表面。而当处于压缩状态时,面料的联锁颗粒会挤在一起,坚硬度是松散状态下的25倍左右。最后得到的结构其最大载重量为自身重量的30倍以上。研究人员认为,未来的可重构面料需要贴合人体,或是能在形成复杂结构后固定住,而这种3D打印“软猬甲”的新特性,让这种材料有望用于制造“面向生物医学、运动或军事应用的外骨骼”,或是搭建临时性避难所等。

“玄铁剑”

并不神奇

屠龙刀和倚天剑作为金庸小说中的“神兵利器”,江湖有云:武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从,倚天不出,谁与争锋?端的是威风赫赫、气势不凡。

这一刀一剑的“前身”,是神雕大侠杨过用的玄铁剑——杨过16年后与小龙女重逢,夫妻隐居古墓,玄铁剑无用武之地,杨过便将其赠送给郭靖黄蓉二人守城。后黄蓉将玄铁剑分而炼之,铸成一刀一剑,刀名“屠龙”,腹中藏有《武穆遗书》;剑号“倚天”,内中藏有《九阴真经》。整个《倚天屠龙记》的故事,基本上就是围着这一刀一剑而展开的。

根据金庸的描述,玄铁剑之所以能够吹毛断发、削铁如泥,是因为玄铁(陨铁)的功效,所以据此推断,屠龙刀和倚天剑也含有大量的陨铁成分,故而成为武林中人人艳羡的宝贝。

但事实却并非如此。

中国人很早就会利用陨铁打造兵器。早在商代,中华先民就开始利用天降陨铁,制造青铜兵器的锋刃。北京平谷、河南浚县出土过商代铁刃铜钺,含镍6%~10%,表明冶炼时使用了陨铁。

在当时,加工陨铁技术自然是罕见和珍稀的,与青铜(铜锡合金)相比,陨铁(主要成分为铁和镍)自然更加锋利、耐久。但陨铁兵器依然属于铁制兵器,无论如何也达不到小说中描述的那样神奇、夸张。

有趣的是,利用天然陨铁打造兵器,不是中国人的专利,北非尼罗河流域、西亚幼发拉底河流域、东南亚加里曼丹岛,都有陨铁兵器出土。

秦汉时期,随着含铁矿石的大量开发,铸铁、炼铁技术日渐进步,铁制兵器彻底取代青铜兵器登上历史舞台。

1974年,山东苍山出土了一把东汉铁刀,刀身有错金隶书铭文“永初六年五月丙午造卅湅大刀吉羊宜子孙”,证明了这把大刀铸造于公元112年农历五月,制造工艺是“卅湅”——三十次折叠锻打。

湅(又名煉、鍊,后简写为“炼”或“辟”),指用炒钢为原料经过一次加热折叠锻打,能够提高刀剑的质量。据说三国曹丕的佩剑“精而炼之,至于百辟”,换句话说,经过了一百次的折叠锻打,堪称千锤百炼、百炼成钢。

由此可见,铸造刀剑的“炼”,是指反复加热折叠锻打,能使钢铁不断渗碳、组织致密、成分均匀、夹杂物减少并细化,提高钢铁质量,绝非《倚天屠龙记》小说中单一地用烈火灼烧那么简单。

“霹雳雷火弹”

曾用来攻城

与一般读者想象的不同,热兵器(火药兵器、火器)在中国也出现得很早。

唐晚期,黑火药被发明。北宋初期开始,火药兵器逐渐在战争中得到运用。北宋开宝三年至咸平五年(970—1002年),冯继昇、唐福、石普等人创制了世界上最早的火球与火药箭,借助于弓箭和抛石机抛射杀敌。天圣元年(1023年),开封成立火药作,“火药”一词正式诞生,为世界最早。1126年第一次开封保卫战,李纲开始指挥宋军使用火球与火药箭攻击金军。

到了金天兴元年(1232年),金人利用震天雷——一种铁壳爆炸弹,打败了蒙古的攻城部队。这,也是《倚天屠龙记》中峨眉派“霹雳雷火弹”的原型。

元代,具有现代枪支性质的火铳被发明。而到了明代嘉靖年间,火器迎来一个大发展的阶段,多管火铳、火炮、火箭、喷筒、爆炸弹、地雷、水雷等热兵器纷纷面世,并在随后的万历抗倭援朝战争中大放异彩。

宋元明三朝,创造、成熟了燃烧、爆炸、管射三大类热兵器。明朝末年,中国和西方合作,又制备了佛郎机火枪和红衣大炮,广泛应用于明清战争中。

满清入主中原后,由于火器制造复杂,造价较高,无力大量制造,故而中国热兵器出现了一个小冰河期。清代枪炮技术走下坡路,直接导致了二百年后,西方的坚船利炮轰开中国国门。

“玉刀玉剑”

难当兵器

金庸小说中,除了冷兵器、热兵器,还有一种罕见的玉兵器——记载于《书剑恩仇录》中。小说中描述道,这种玉制的刀枪剑戟,是古代西域某国御林军士兵所用,用以在“磁山”中镇压使用铁质武器的起义人民。

中国古代也有玉兵器,只不过,由于玉质易断,故而多数是作为祭祀礼器而不是兵器来使用。玉兵器起源于原始社会末期,龙山文化、红山文化、良渚文化多有遗址表现,春秋战国时期较为多见。一直到北宋建国初,玉制兵器(礼器)也并未完全退出历史舞台,宋太祖“宋挥玉斧”、宋太宗“烛影斧声”,这里的玉斧都不是杀人的兵器。

东汉《越绝书》记载“轩辕神农,以石为兵;黄帝之时,以玉为兵;禹穴之时,以铜为兵;当此之时,作铁兵”,形象地描述了中古兵器的发展简史。

2015年,南昌西汉海昏侯墓开启主棺清理工作时,在主棺上方,考古队员发现了三把金丝缠绕的玉剑,制作工艺精湛,金丝缠绕的部分为剑鞘部位。江西省文物考古研究所所长徐长青认为:“一般来说,墓室中发现的剑为墓主人生前使用过的,但这几把不是。推测是安葬墓主时最后放置进去的,为了表示一种礼仪的完成。”(本版稿件综合科技日报、新华社等)