N综合北京晚报 国家人文历史

编前:国庆假期也是“结婚

季”,有不少新人喜结良缘。在这种喜庆氛围下,一些年轻人免不了被家长催婚。其实,对于催婚,古人也有一套,早在千年前就有了“相亲会”。

在古代,婚姻是一件非常重要的事情,从三千年前的西周开始,婚礼就有非常严格的礼仪。那么,古人结婚需经历哪些步骤?今天的《史话》就来看看古人结婚有多讲究,古人又是如何“花式”催婚催生的。

“婚礼”曾叫“昏礼”

《礼记·昏义》开宗明义指出了“婚姻大事”的重要性:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也,故君子重之。”也就是说,结婚是关乎宗庙的大事。

看到古代用“昏礼”指代“婚礼”,不少网友戏谑地解释,女子发了昏才结婚,这个解释太过“网络化”。其实,在最初,“昏礼”说的是一个时间概念。东汉郑玄曾这样解释:“士娶妻之礼,以昏为期,因而名焉。必用昏者,阳往而阴来。”根据阴阳五行学说,女子属阴,黄昏是“阳往而阴来”,所以会在日月交替之际的黄昏举行娶妻之礼。后来,因为黄昏时女子出嫁,便有了“婚”字,“婚”也逐渐取代了“昏”。

汉代开始结婚可奏乐

汉代,统治阶级全面推行婚姻“六礼”(纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎),汉平帝在立皇后时便完全采用六礼程序。

到了魏晋南北朝时,由于战乱不断,婚礼一切从简,当时普遍盛行的是“拜时婚”。所谓“拜时婚”,是一种权宜之计,常见于世道艰难,而又遇“良吉”之时,男女双方简化婚礼程序,女子用质地轻薄的丝织物盖于头上,丈夫将其拨开,再拜完公婆,这对男女就算结为夫妇了。

隋唐时期,随着国力的强盛,结婚礼仪又能正常举行了,当时基本上还遵循“六礼”程序。宋代以后,对“六礼”程序进行了合并,只剩下纳采、纳吉、纳征、亲迎四礼。在《朱子家礼》中又把纳吉删去,这样一来“六礼”只余“三礼”。《明史·礼志》记载明洪武元年(1368)定制,采用《朱子家礼》。

到了清代,根据《清通礼》记载,婚礼中的“六礼”变成“五礼”,即:议婚、纳采、纳币、请期、亲迎。

随着社会的发展,这些礼节的具体内容也发生了变化。根据周礼,迎亲应该是在黄昏,但自唐代开始,将迎亲的时间改为早晨。据唐代段成式的《酉阳杂俎》记载:“礼,婚礼必用昏,以其阳往而阴来也。今行礼于晓。”晓即拂晓,此后相沿至今。

另外,根据周礼,婚礼是不举乐的,《礼记·郊特牲》就有这样的记载:“昏礼不用乐,幽阴之义也,乐,阳气也。昏礼不贺,人之序也。”不过,到了汉代,这条礼仪就被打破了,婚礼用乐最早见于汉宣帝时期。汉宣帝曾正式下诏宣布了嫁娶举乐的合法性。汉代之后,很多朝代又采取古礼,禁止婚娶用乐。不过,禁令归禁令,至于执行的效果,从如今结婚时热闹的场景来看,古人大多也是如此吧。

结婚大雁必不可少

六礼

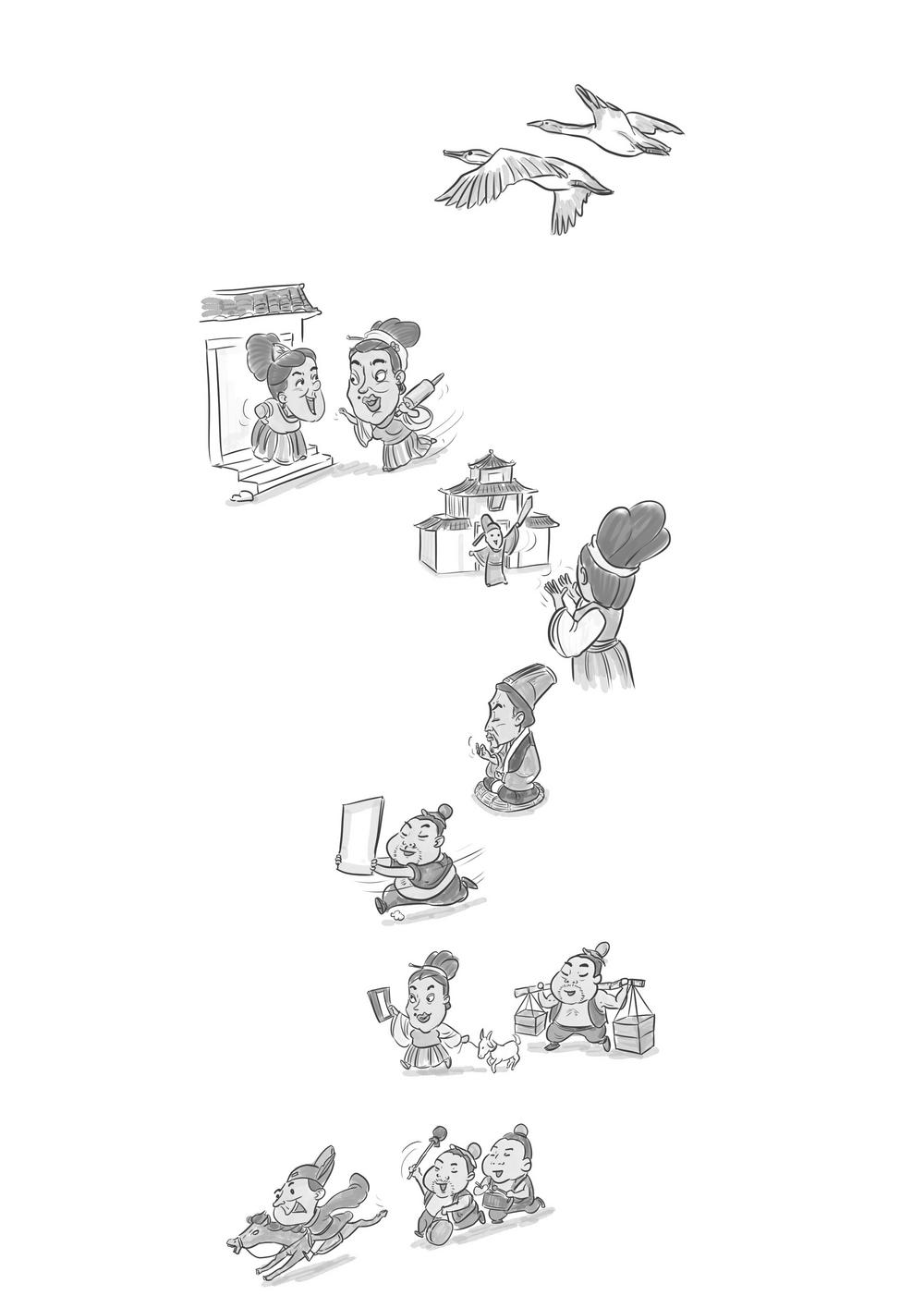

《仪礼》的“士昏礼”中记载了结婚的六个步骤:纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,这也被称为“六礼”。

壹纳采

所谓纳采,就是发出婚议,如果男方觉得某家有女可做议婚对象,便请媒人带着大雁作拜见之礼,进行说合。

纳采是订婚的第一步,纳采时必须用雁,这是什么原因呢?《白虎通义·婚娶篇》这样解释,雁的特性是顺阴阳往来,根据时节南来北往,不失其节;雁在迁徙过程中,飞成行,止成列,暗喻新妇在未来的家庭生活中,遵礼守法,长幼有序。另外雁又称义雁,一雁死,另一随之,这就象征男女信守不渝,从一而终,相互偕老。

贰问名

第二步为问名。因为古代婚姻“男女非有行媒,不相知名”(《礼记·曲礼》),也就是必须通过媒人了解对方的姓名,问名回来后通过占卜以定吉凶。

叁纳吉

第三步纳吉。如果在宗庙占卜得吉兆,便再遣媒人去女方家告知,这桩婚姻便基本议定。

肆纳征

第四步纳征。由男方家出财物聘礼,遣媒人送往女方家。

伍请期

第五步请期。由男方家选择良辰吉日,决定某月某日某时迎娶,并通知女方家,让女方家做好嫁女准备。

陆亲迎

第六步亲迎。由新郎率人去女方家迎娶新娘。到了这个程序,才是婚姻的实质内容。

值得一提的是,在“六礼”中,除了纳征这个环节,其他“五礼”中均可用雁,雁成为婚礼中不可缺少的重要部分。当然,活雁不容易得,后来出来了很多替代品。唐代以鹅行奠雁之礼的现象就很多见了,后人以鹅代雁,谓之“雁鹅”。

婚姻登记千年前就有了

在古代婚礼的“六礼”中,人们能看到一个重要的角色:媒人。在古代,从婚姻的六个步骤来说,一定需要一个媒介,而不能由男女双方自行商谈,这就是如今人们非常熟悉的一句话:“父母之命,媒妁之言。”

在古代婚姻中,“媒妁之言”非常重要,《唐律·户婚律》规定:“为婚之法,必存行媒。”也就是说,婚姻必须有媒人介绍。于是,“媒妁之言”在古代不仅具有道德意义,而且负有法律责任。

在西周时期,设有专职的官媒——“媒氏”。《周礼·地官》记载:“媒氏掌万民之判,凡男女自成名以上,皆书年月日名焉。”“凡娶判妻入子者,皆书之。”这种官媒的设立是我国最早的“婚姻登记”的记载。

官媒也分两种:一种是天子诸侯婚娶,要派大臣为“使”去做媒人;另一种是由官府人员充当媒人角色。

后来,随着社会的发展,私媒在民间非常活跃。魏晋时期就有老年妇女做媒人,于是,私媒后来有了熟悉的称谓:“媒婆”。元代杂剧《西厢记》中,促成崔莺莺与张生的丫环名字叫红娘,后来人们又把帮助成全婚姻的人,称为“红娘”。

组织“相亲会”花式催婚催生

据《周礼·地官》记载,媒氏要记录每一个出生后已起名孩子的出生年月和名字,不论男女,而后“令男三十而娶,女二十而嫁”。

除了造册规范之外,媒氏还得负责将结婚率的提升落到实处。在仲春之月,也就是农历二月份,媒氏会牵头组织“相亲会”,适龄男女都得参加。

要是无故该嫁娶而不嫁娶,就是违反法令,只有受罚一条路可走。

在催婚逼婚方面,周朝的“令”就像是媒人撮合未婚男女。而唐太宗贞观元年发布的《令有司劝勉庶人婚聘及时诏》,表面上不会再强制要求必须按时间结婚,但男女婚配在一定程度上作为了官员的考核标准:

“男年二十,女年十五以上,及妻丧达制之后,孀居服纪已除,并须申以媒媾,命其好合……刺史县令以下官人,若能使婚姻及时,鳏寡数少,户口增多,以进考第。如其劝导乖方,失于配偶,准户减少,以阶殿失。”(《唐大诏令集·卷一百十》)

就是说男子年满二十,女子年满十五,还有男子丧妻满三年,女人丧夫满三年的,都得向官府申请配婚,刺史县令以下官员若能让男女婚配及时,减少鳏寡孤独,户口增加,则考评为优秀,若不能则考评为劣。

古代除了督促人们结婚,还提供生育和抚育补助。

比如,《西汉会要·卷四十七》记载,汉高帝刘邦规定:民产子,复勿事二岁。意即百姓如果生儿子了,可以免去两年的赋税和兵役。

还有从奖励孕妇入手,通过减轻赋税,优待孕妇倡导百姓生养孩子。如东汉章帝时颁布了《胎养令》,规定妇女怀妊者,赐胎养谷三斛,免去其丈夫一年的算赋,以资奖励。家里有孕妇的男性一年不用交赋税,就是为了更好地照顾孕妇。