N新华社 科技日报

环球时报 参考消息

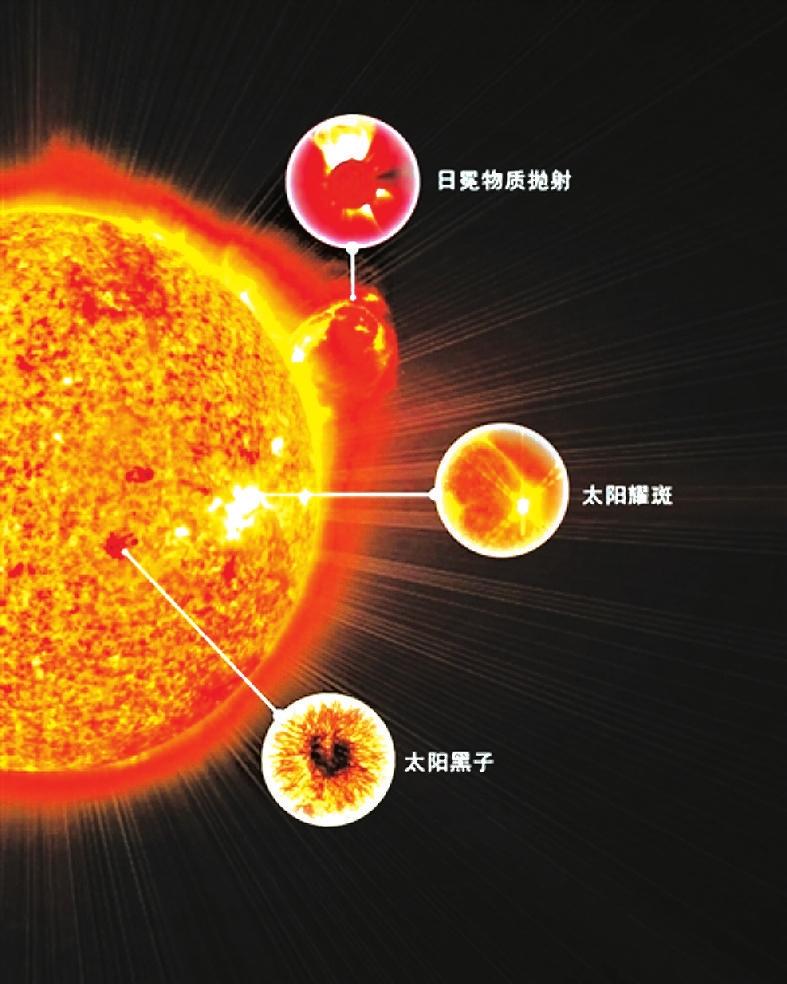

编前:3日,第十三届中国航展在珠海落下帷幕。此次航展,由中国航天科技集团八院抓总研制的太阳探测科学技术试验卫星重磅亮相。卫星计划今年发射,作为我国首颗太阳探测卫星,卫星的发射成功将标志中国正式进入“探日时代”。

夸父追日;后羿射日……从古至今,这些关于太阳的故事都在人们耳边流传。太阳提供的能量让生命得以在地球上繁衍生息,但太阳的“性格”复杂多变,耀斑、日冕物质抛射及它们所产生的高能带电粒子等极端事件会给在太空作业的宇航员、人造卫星乃至地球生命带来危害。如今,随着科技不断发展,人类终于可以与太阳“亲密接触”,或许,关于太阳的诸多未解之谜将逐一被人类破解。

太阳一“发威”后果很严重

大约46亿年前,在距离银河系中心约2.6万光年之处的螺旋臂上,一团分子云开始在自身的引力作用下坍缩,并逐渐形成了今天我们所熟悉的太阳。

从古至今,太阳引发了人类太多的思考,我们对这颗耀眼的恒星充满了好奇。不过,人们最为关心的问题总是绕不开太阳对地球造成的影响。

尽管太阳与地球平均距离达1.5亿公里,但一旦太阳“发威”,就会给地球带来不可估量的后果。

2003年10月31日,太阳爆发了一次强磁暴,使欧美的GOES、ACE、SOHO、WIND等一系列科学卫星都遭受了不同程度损害,导致全球卫星通信受到干扰,GPS全球定位系统受到影响,定位精度出现了偏差,致使地面和空间一些需要即时通信和定位的交通系统出现不同程度的瘫痪。

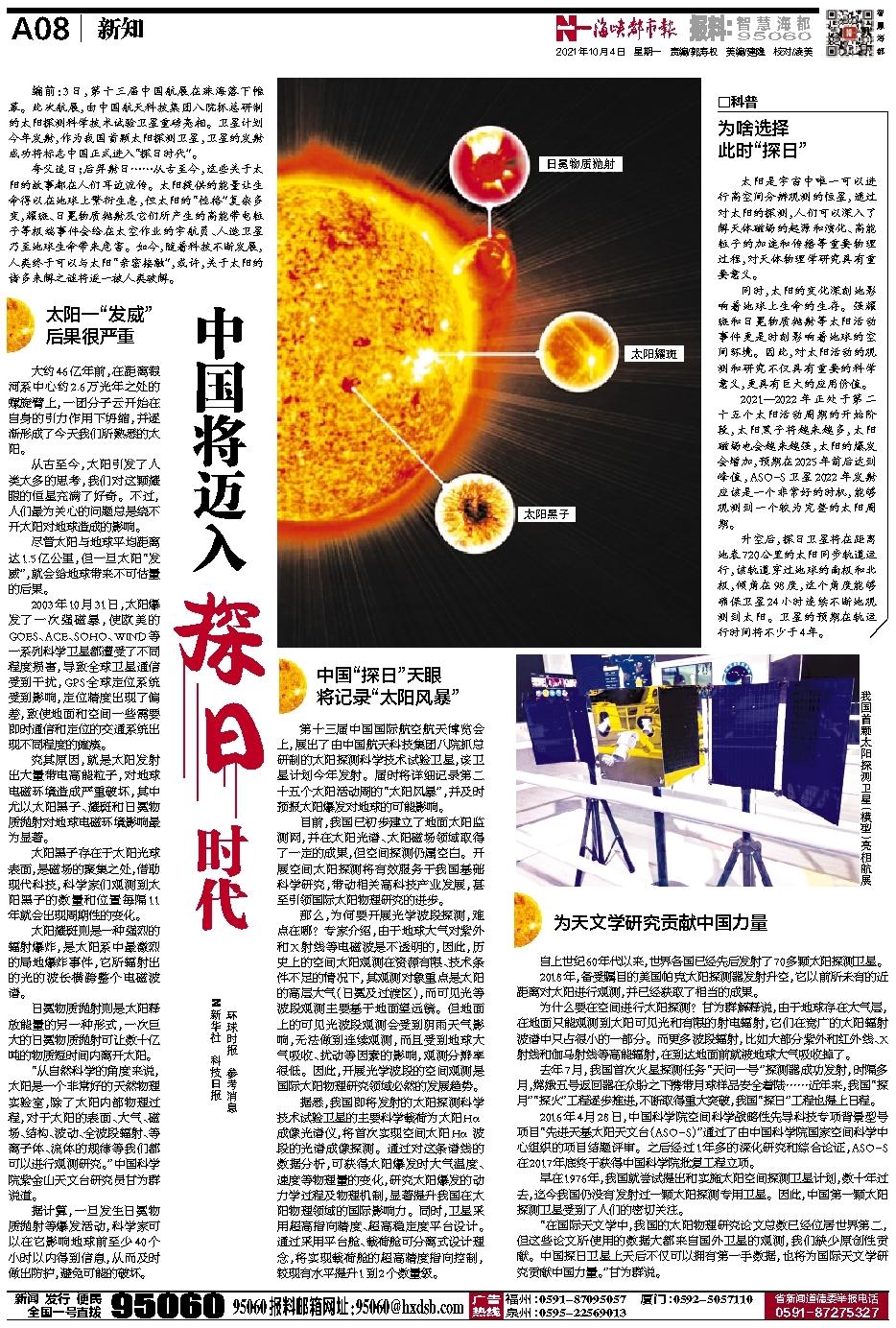

究其原因,就是太阳发射出大量带电高能粒子,对地球电磁环境造成严重破坏,其中尤以太阳黑子、耀斑和日冕物质抛射对地球电磁环境影响最为显著。

太阳黑子存在于太阳光球表面,是磁场的聚集之处,借助现代科技,科学家们观测到太阳黑子的数量和位置每隔11年就会出现周期性的变化。

太阳耀斑则是一种强烈的辐射爆炸,是太阳系中最激烈的局地爆炸事件,它所辐射出的光的波长横跨整个电磁波谱。

日冕物质抛射则是太阳释放能量的另一种形式,一次巨大的日冕物质抛射可让数十亿吨的物质短时间内离开太阳。

“从自然科学的角度来说,太阳是一个非常好的天然物理实验室,除了太阳内部物理过程,对于太阳的表面、大气、磁场、结构、波动、全波段辐射、等离子体、流体的规律等我们都可以进行观测研究。”中国科学院紫金山天文台研究员甘为群说道。

据计算,一旦发生日冕物质抛射等爆发活动,科学家可以在它影响地球前至少40个小时以内得到信息,从而及时做出防护,避免可能的破坏。

中国“探日”天眼将记录“太阳风暴”

第十三届中国国际航空航天博览会上,展出了由中国航天科技集团八院抓总研制的太阳探测科学技术试验卫星,该卫星计划今年发射。届时将详细记录第二十五个太阳活动周的“太阳风暴”,并及时预报太阳爆发对地球的可能影响。

目前,我国已初步建立了地面太阳监测网,并在太阳光谱、太阳磁场领域取得了一定的成果,但空间探测仍属空白。开展空间太阳探测将有效服务于我国基础科学研究,带动相关高科技产业发展,甚至引领国际太阳物理研究的进步。

那么,为何要开展光学波段探测,难点在哪?专家介绍,由于地球大气对紫外和X射线等电磁波是不透明的,因此,历史上的空间太阳观测在资源有限、技术条件不足的情况下,其观测对象重点是太阳的高层大气(日冕及过渡区),而可见光等波段观测主要基于地面望远镜。但地面上的可见光波段观测会受到阴雨天气影响,无法做到连续观测,而且受到地球大气吸收、扰动等因素的影响,观测分辨率很低。因此,开展光学波段的空间观测是国际太阳物理研究领域必然的发展趋势。

据悉,我国即将发射的太阳探测科学技术试验卫星的主要科学载荷为太阳Hα成像光谱仪,将首次实现空间太阳Hα波段的光谱成像探测。通过对这条谱线的数据分析,可获得太阳爆发时大气温度、速度等物理量的变化,研究太阳爆发的动力学过程及物理机制,显著提升我国在太阳物理领域的国际影响力。同时,卫星采用超高指向精度、超高稳定度平台设计。通过采用平台舱、载荷舱可分离式设计理念,将实现载荷舱的超高精度指向控制,较现有水平提升1到2个数量级。

□科普

为啥选择此时“探日”

太阳是宇宙中唯一可以进行高空间分辨观测的恒星,通过对太阳的探测,人们可以深入了解天体磁场的起源和演化、高能粒子的加速和传播等重要物理过程,对天体物理学研究具有重要意义。

同时,太阳的变化深刻地影响着地球上生命的生存。强耀斑和日冕物质抛射等太阳活动事件更是时刻影响着地球的空间环境。因此,对太阳活动的观测和研究不仅具有重要的科学意义,更具有巨大的应用价值。

2021—2022年正处于第二十五个太阳活动周期的开始阶段,太阳黑子将越来越多,太阳磁场也会越来越强,太阳的爆发会增加,预期在2025年前后达到峰值,ASO-S卫星2022年发射应该是一个非常好的时机,能够观测到一个较为完整的太阳周期。

升空后,探日卫星将在距离地表720公里的太阳同步轨道运行,该轨道穿过地球的南极和北极,倾角在98度,这个角度能够确保卫星24小时连续不断地观测到太阳。卫星的预期在轨运行时间将不少于4年。

为天文学研究贡献中国力量

自上世纪60年代以来,世界各国已经先后发射了70多颗太阳探测卫星。2018年,备受瞩目的美国帕克太阳探测器发射升空,它以前所未有的近距离对太阳进行观测,并已经获取了相当的成果。

为什么要在空间进行太阳探测?甘为群解释说,由于地球存在大气层,在地面只能观测到太阳可见光和有限的射电辐射,它们在宽广的太阳辐射波谱中只占很小的一部分。而更多波段辐射,比如大部分紫外和红外线、X射线和伽马射线等高能辐射,在到达地面前就被地球大气吸收掉了。

去年7月,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功发射,时隔多月,嫦娥五号返回器在众盼之下携带月球样品安全着陆……近年来,我国“探月”“探火”工程逐步推进,不断取得重大突破,我国“探日”工程也提上日程。

2016年4月28日,中国科学院空间科学战略性先导科技专项背景型号项目“先进天基太阳天文台(ASO-S)”通过了由中国科学院国家空间科学中心组织的项目结题评审。之后经过1年多的深化研究和综合论证,ASO-S在2017年底终于获得中国科学院批复工程立项。

早在1976年,我国就尝试提出和实施太阳空间探测卫星计划,数十年过去,迄今我国仍没有发射过一颗太阳探测专用卫星。因此,中国第一颗太阳探测卫星受到了人们的密切关注。

“在国际天文学中,我国的太阳物理研究论文总数已经位居世界第二,但这些论文所使用的数据大都来自国外卫星的观测,我们缺少原创性贡献。中国探日卫星上天后不仅可以拥有第一手数据,也将为国际天文学研究贡献中国力量。”甘为群说。