并为最高奖获得者等颁奖

N据新华社电

中共中央、国务院3日上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。习近平、李克强、王沪宁、韩正等党和国家领导人出席大会并为获奖代表颁奖。李克强代表党中央、国务院在大会上讲话。韩正主持大会。

上午10时20分,大会在雄壮的国歌声中开始。在热烈的掌声中,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平首先向获得2020年度国家最高科学技术奖的中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士颁发奖章、证书,同他们热情握手表示祝贺,并请他们到主席台就座。随后,习近平等党和国家领导人同两位最高奖获得者一道,为获得国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖的代表颁发证书。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强在讲话中代表党中央、国务院,向全体获奖人员表示热烈祝贺,向全国广大科技工作者致以崇高敬意,向参与和支持中国科技事业的外国专家表示衷心感谢。

李克强指出,要围绕国家重大战略需求,加快关键核心技术攻关,推进重大科技项目,推广“揭榜挂帅”等机制,让愿创新、敢创新、能创新者都有机会一展身

手。持之以恒加强基础研究,尊重科学规律,推动自由探索和问题导向有机结合,保持“十年磨一剑”的定力和耐心,强化长期稳定支持,引导企业和社会资本加大投入,深化基础教育改革,加强高校基础学科建设。营造激励创新、宽容失败的良好科研生态,支持科研人员脚踏实地、久久为功,创造更多“从0到1”的原创成果。

李克强指出,要以更大力度打破制约创新创造的繁文缛节,深化科技体制改革,切实给科研人员松绑减负。建立健全完善的管理和监督体制,落实责任制,确保各项下放的权责接得住、管得好。完善科技评价和奖励机制。培育有利于创新的土壤和环境,让更多双创主体生根发芽、开花结果。促进更多青年人才脱颖而出。深化国际科技合作,在扩大开放中实现互利共赢。

2020年度国家科学技术奖共评选出264个项目、10名科技专家和1个国际组织。其中,国家最高科学技术奖2人;国家自然科学奖46项,其中一等奖2项、二等奖44项;国家技术发明奖61项,其中一等奖3项、二等奖58项;国家科学技术进步奖157项,其中特等奖2项、一等奖18项、二等奖137项;授予8名外籍专家和1个国际组织中华人民共和国国际科学技术合作奖。

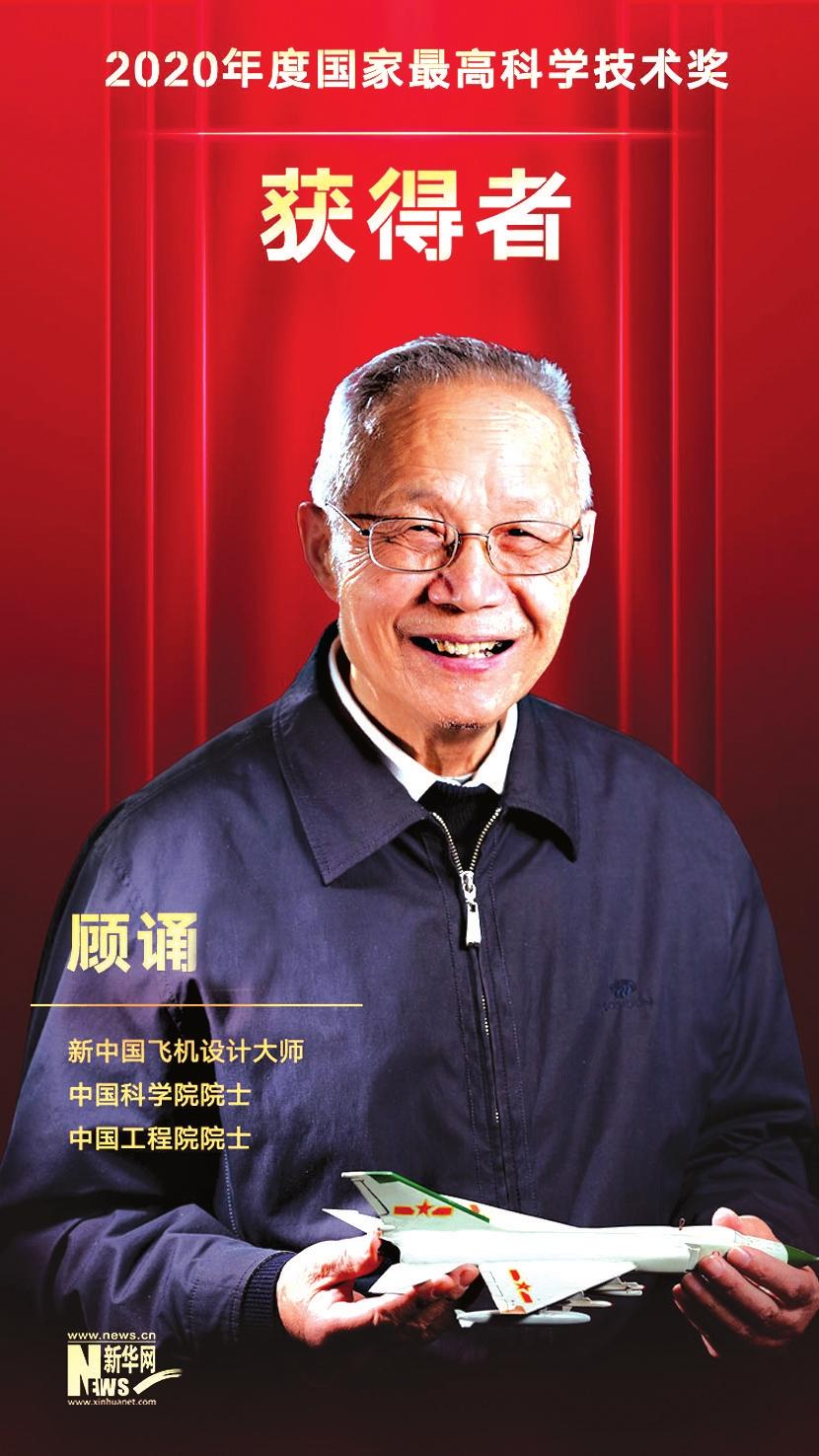

顾诵芬:蓝天寄深情为国铸战鹰

大师、飞机空气动力设计奠基人,中国科学院院士、中国工程院院士。

在战争年代,空袭和轰炸,让年幼的顾诵芬在心中埋下了一颗种子,他曾暗暗发誓:“一定要搞出属于中国人自己的飞机!”

1956年,我国第一个飞机设计机构——沈阳飞机设计室成立,顾诵芬作为首批核心成员,担任气动组组长,开启了新中国自行设计飞机的征程。

气动力是飞机设计的灵魂。我国开始飞机设计之初,气动力设计方法和

手段完全空白。顾诵芬参加工作后接受的第一项挑战,就是我国首型喷气式飞机——歼教1的气动力设计。他潜心学习研究国外资料,最终提出了亚音速飞机气动参数设计准则和气动力特性工程计算方法,出色完成了歼教1飞机的设计工作。

1964年,我国开始研制歼8飞机,这是我国自行设计的首型高空高速歼击机。顾诵芬作为副总设计师负责歼8飞机气动设计,后全面主持该机研制工作。

1969年7月5日,歼8

飞机实现首飞。但在随后的飞行试验中,飞机出现强烈振动,这让所有参研人员都悬起了一颗心。

为解决歼8飞机跨音速振动的问题,顾诵芬决定亲自乘坐歼教6飞机升空观察歼8飞机的飞行流线谱,两架飞机飞行时距离保持在5米左右甚至更近。

经过三次蓝天之上的近距离观察,顾诵芬和团队最终找到了问题的症结所在,通过后期技术改进,成功解决了歼8跨音速飞行时的抖振问题。

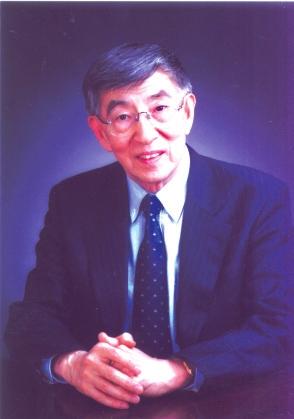

王大中:见险峰而越固强国之基

昌平南口燕山脚下聚集了一批年轻人。在当时起点低、基础薄弱的困难条件下,这支青年团队满怀报国热情地喊出“用我们的双手开创祖国原子能事业的春天”的豪迈口号。就在1964年,这支年轻的科研队伍,建成了我国第一座自行研究、设计、建造、运行的屏蔽试验反应堆。

这其中就有王大中的身影。作为我国第一批核反应堆专业的学生,王大中从反应堆物理设计,到反应堆热工水力学设计与实验,再到零功率反应堆物理实验,在理论与实践

结合的奋斗中,逐渐成长为具有工程实践经验和战略思维的领头人。

1979年,世界核能事业陷入低谷。王大中意识到,安全性是核能发展的生命线,如何破解这个难题?

王大中带领团队瞄准这一重大难题,坚持发展固有安全的核反应堆。从关键技术攻关到实验堆,再到示范工程建设,坚持不懈,一步一个脚印,破解了世界难题,走出从跟跑、并跑到领先世界的自主创新之路。

从1985年开始,王大中主持低温核供热堆研

究。他带领团队花费了近一年时间进行论证,其间专程带队去欧洲考察,最后确定壳式一体化自然循环水冷堆方案,并计划先建设一座5兆瓦低温核供热实验堆。

有国际核专家评价此工程:这不仅是世界核供热反应堆的一个重要的里程碑,同时在解决污染问题方面也是一个重要的里程碑。

在国家“863计划”支持下,他带领团队开始了10兆瓦模块式高温气冷堆研发。该项目于2003年并网发电,在国际上引起强烈反响。