N海都记者 林宁强 新华

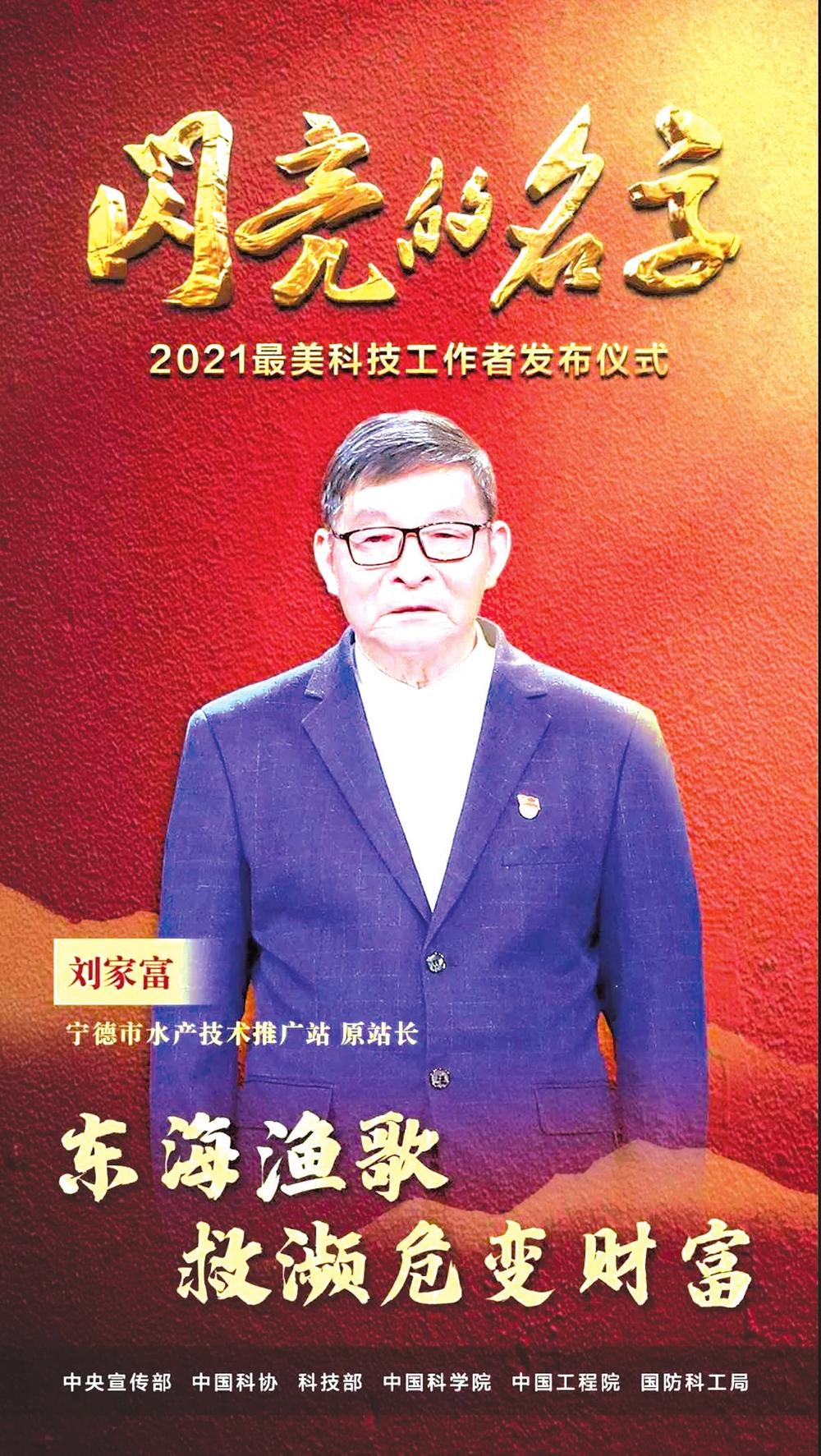

日前,中央宣传部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局6部门向全社会发布2021年“最美科技工作者”先进事迹,共有10人获此称号。

其中,有一位水产科技工作者,他一生坚守一尾大黄鱼,和团队一起,立足基层渔区,首创了大黄鱼人工大规模繁养技术,为我国海水养殖业发展和闽东沿海的脱贫致富作出了贡献。他就是宁德市水产技术推广站原站长刘家富。

昨日,在刘家富的工作室,面对荣誉,他坦言,这是党和国家对他这么多年工作的肯定,即便如今年过八旬,他依然想通过自己的专业知识,为大黄鱼产业贡献微薄之力。

吃住一线只为保住大黄鱼

刘家富出生在连江县苔菉镇茭南村的一个小渔村。刘家富回忆,当年,他从连江一中毕业考入上海水产学院,算是圆了自小的“渔业梦”。大学毕业后,他顺利进入了连江县水产技术推广站,并安排在该县渔场指挥部从事渔情渔场工作。

上世纪70年代末,由于过度滥捕和粗放的作业方式,曾经年捕捞量达万吨甚至数十万吨的闽东大黄鱼出现了连年急剧下降的状况。时任连江县水产局渔业资源调查员的刘家富萌生了通过人工育苗保住大黄鱼资源的念头。

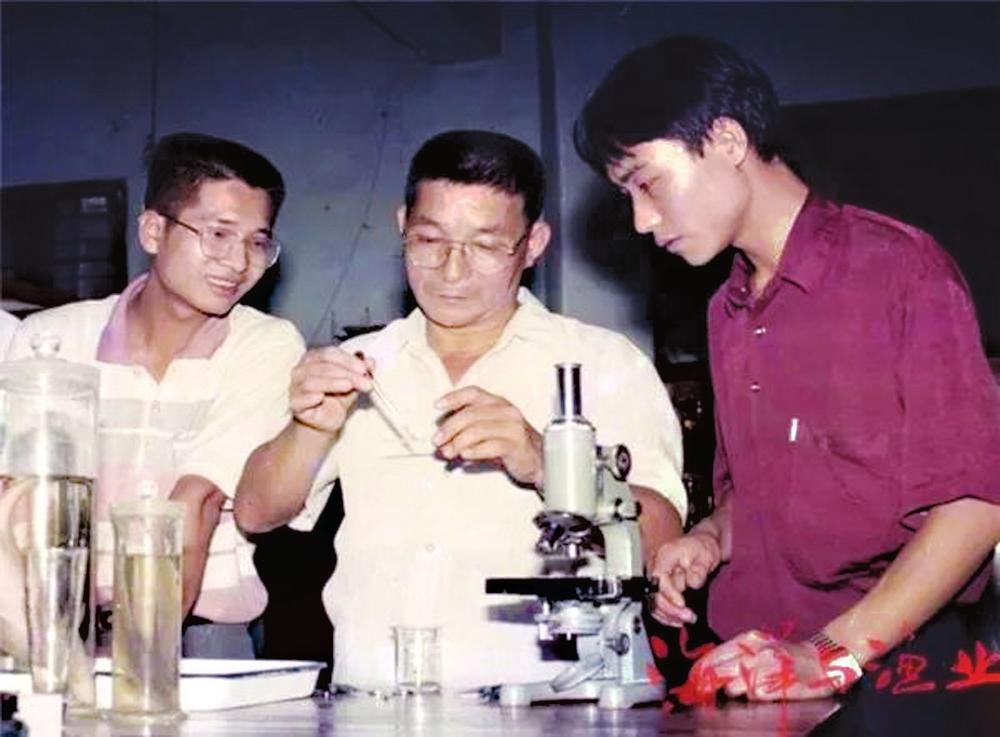

为进行大黄鱼人工繁育研究,1981年底,刘家富主动向组织要求,带着几大缸的

鱼类标本和几纸箱鱼类养殖资料,调到了原宁德地区水产技术推广站。从此,他的足迹开始遍及与鱼苗繁育有关的渔场、海区、养殖场等地点,经常吃住在一线。

1987年5月9日,刘家富用野生鱼培育的亲鱼20尾做分组催产试验,其中一组自然产卵了,并于当年育出第一批7374尾鱼苗。紧接着又是5年的科技攻关,终于在1990年实现了百万尾规模的大黄鱼全人工批量育苗。

1992年,在刘家富带头下,宁德市水技站试验场成立,进行海水养殖新技术、新品种及病害防治技术的试验、示范与推广,并向社会提供技术服务。

年过八旬工作室里为渔民服务

“现在,没法像以前一样随便下基层了,只能在工作室里为需要帮助的单位和群众解决水产养殖方面的问题了。”在工作室里,年过八旬的刘家富告诉记者。关于今后的研究方向,以及对大黄鱼养殖事业的

展望,他提出四点愿望:

一是要坚持产业高质量发展,创建独具特色的精品。二是针对大黄鱼产业的育苗、养殖、加工、流通等各产业链薄弱环节,根据质量安全、环保、优质、节能高效等要求,遵循高质量发展原则,对大

黄鱼养殖进行完善与提升。三是通过机制和技术创新,能够让年轻一代技术骨干下到基层,做好技术服务的最后一公里,同时由地方政府帮助养殖户,引导群众将“海上社区”管理机制建设为常态化。四是观念更新,水产养

殖不仅仅是凭借“经验”,更是随着科技的进步在更新换代,应当通过原种子一代规模化增殖放流与强有力的资源保护措施,以及从饲料、药品等多方面科学养殖,从而建成独具我国特色的大黄鱼精品渔业。