编前:今日是“双11”网络购物节,不仅电商平台,快递公司也迎来业务高峰期。快递在现代人的生活中已不可或缺,其实,一套完整的国家邮政系统早在古代就已建立起来了。

古代的车马未必慢。“一骑红尘妃子笑”,唐玄宗李隆基为讨宠妃杨玉环欢心,用快递从遥远的南方向北方的长安送荔枝,虽然此举在当时备受诟病,但这也算是中国古代快递史上最著名的一次快递业务。

古时的“快递”虽然也很高效,普通百姓却基本享受不到。而如今,快递普及百姓生活,快则一天到达,慢则三四天。快递的发展,既是历史的发展,也是时代的需要。在这背后,我们也可以看到快递小哥由古至今的辛苦与责任。

那么在古代,人们是怎么传递邮件的呢?传说中的“八百里加急”又到底有多快?今天的《史话》就一起来了解下吧! (关菁)

三千多年前已有快递

有信史可考,快递在周代时便已出现。据《周礼·秋官》记载,当时周王朝的官职中,便设置了主管邮驿、物流的官员“行夫”,对其职责要求是,“虽道有难,而不时必达”。实际上,早在商朝已有近似于快递的驲传(古代乘车叫“驲”)制度,并已在殷墟甲骨文中得到证实。有一片商王武丁时期的甲骨文记载,一位年迈信使在路上走了26天,差不多600里的路,结果还没到达目的地就“过劳死”了。

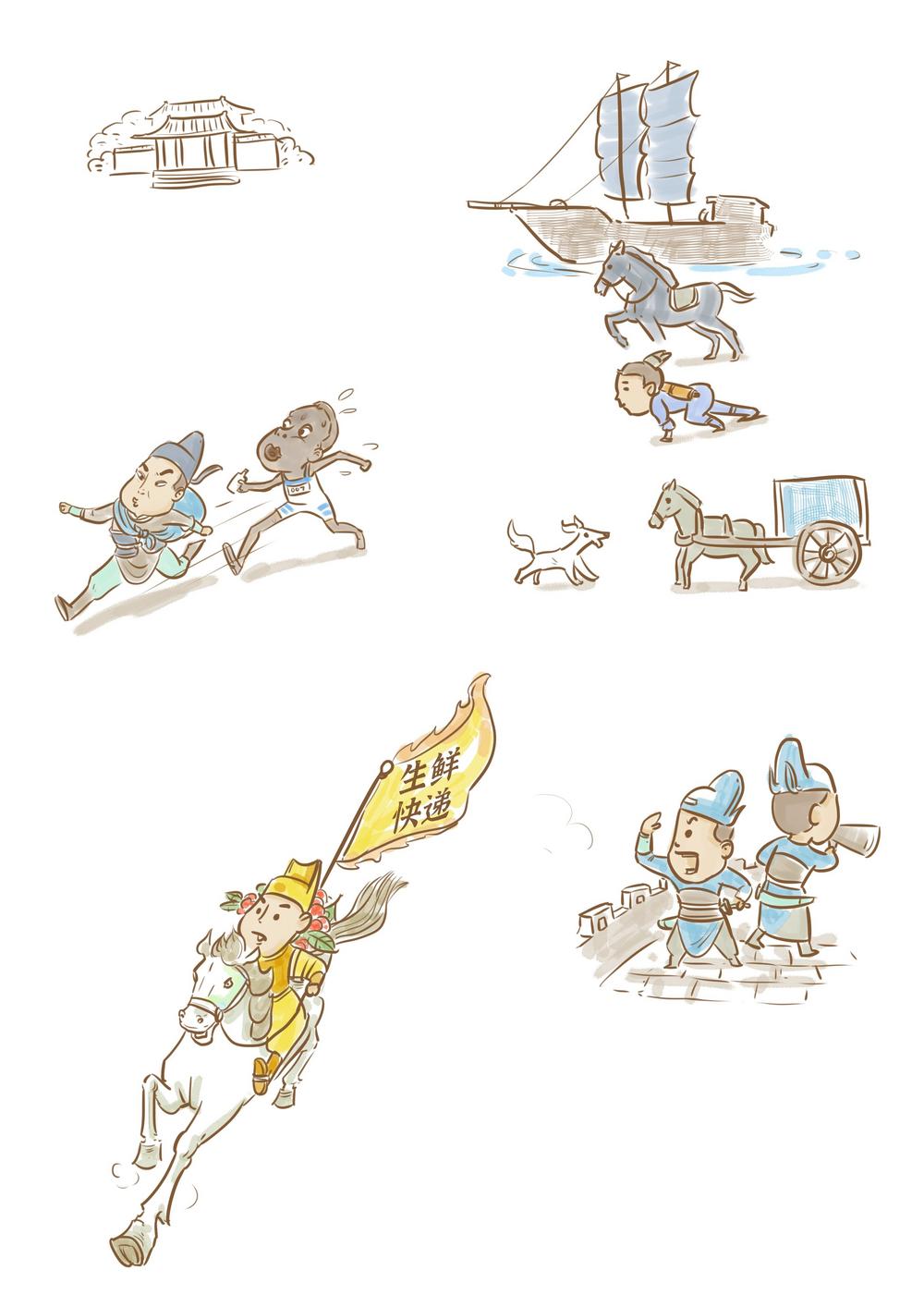

古代最原始最主要的快递方式之一是“步传”,即靠人工步行投递。这在周代叫“徒遽(jù)”,与用邮车投递的“传遽”正好相对。

“遽”与“邮”、“驿”、“馆”、“置”意思差不多,都是邮传、速递机构。如春秋时,齐桓公在齐国大路上,每30里设一个“遽”。

“健步”是古人对快递员的最常用称呼之一。健步其实就是邮差,不同时代叫法也不同,秦代叫“轻足”,汉代叫“邮人”“驿足”,宋代叫“递夫”,明清叫“驿夫”……据《隋书》记载,陈末隋初有一位叫麦铁杖的“投递员”,“日行五百里,走及奔马”,曾由京城夜送诏书到徐州,“夜至旦还”。

而汉代在邮驿系统上最大的改革,就是将邮和驿加以分别管理。汉代以后,长途骑马传递都被称为“驿”;而短途步行传递信件的,都被叫作“邮”。而对应驿和邮的管理机构也分别叫作“驿置”和“邮亭”。在汉代,每30里设立一个驿站,而每10里则设置一个邮亭。

马肯定比马拉着车跑要快多了。所以,东汉以后,车辆被逐渐淘汰,马成为快递的主要交通工具。

元代驿站最豪华还用三千只狗送快递

古代快递,主要用于政令、军情的传递,也承担一些物资的运输工作。既然是公文和军情,对时效性的要求就非常高了。那么,这套系统的速度到底有多快呢?

秦汉时期步递一般都是短途,平均每个时辰要走10里,这是对普通邮件的要求,当天送完。如果用传车,一般每天要行70里,最多每天可行二三百里。骑马的话,对速度的要求是“日行四百里”。

唐代则规定,每天车行至少一百二十里,骑马一百八十里,皇帝颁布的敕令须日行五百里。

宋代的快递“急脚递”,并非人力的步递,也是一种马递,要求日行四百里。

元代疆域非常辽阔,快递事业就显得格外重要。当时的驿站,蒙古语叫做“站赤”,数量也不少,有1519处。和前代相比,这些驿站显得更加豪华。来中国旅行的马可·波罗在他的《游记》里不无羡慕地写道:“从汉八里城(今北京),有通往各省四通八达的道路。每条路上,也就是说每一条大路上,按照市镇坐落的位置,每隔四十或五十公里之间,都设有驿站,筑有旅馆,接待过往商旅住宿。这些就叫做驿站或邮传所。这些建筑物宏伟壮丽,有陈设华丽的房间,挂着绸缎的窗帘和门帘,供给达官贵人使用。”

古代快递主要是靠人和马,水里则是舟船,少数地区还有牛和驴。元代在快递史上的一大创举,则是用狗来送快递,当时东北边远地区,有用于冰上的驿狗。据统计,当时在东北的哈儿宾(今哈尔滨)地区有狗站十五处,供应驿狗三千只。

“八百里加急”到底有多急?

到了清代,由于军机处的设立,文书传递的速度被提高到一昼夜六百里甚至八百里。咸丰和同治时期,由于战火不断、军情紧急,出现了“红旗报捷”,一旦前方打了胜仗,就立刻以八百里的速度飞递,沿途驿站秣马以待,一听到铃声立刻飞身上马,驰往下一站。这就是我们在影视剧里常常听到的“八百里加急”。

“八百里加急”基本上用于传递军情。因为特殊性,“八百里加急”不仅在速度上快,送信的人身上还会有一个特殊的旗帜,以此来提醒接下来的驿站或者城池关卡守卫员,守卫员一见到这个旗帜,就知道是朝廷的紧急文件,便会提前打开城门放行。

当然,想让一匹马一天跑几百里,马也会累,所以在驿站可以换匹马继续奔驰。驿站不仅设有马匹,还有备用的送信使者。

唐代的“生鲜快递”备受诟病

古代也有蔬果生鲜的“快递服务”。唐代段成式的《酉阳杂俎》中记载:“平原郡贡糖蟹,采于河间界。每年生贡,斩冰火照,悬老犬肉,蟹觉老犬肉即浮,因取之。一枚直百金。以毡密束于驿马,驰至于京。”这种从山东进贡的蟹很贵重。为了保证新鲜,捉到以后就直接用毡子密封,然后用驿马速递到长安。

中国快递史上最著名的一次快递业务是给杨贵妃送荔枝。唐玄宗李隆基为讨宠妃杨玉环欢心,使用快递,从遥远的南方向北方的长安送荔枝。《舆地纪胜》中引旧志云:“杨妃嗜生荔枝,诏驿自涪陵,由达州,取西乡,入子午谷,至长安才三日,色香俱未变。”这一路程约2000里,依照唐代急驿,3日到达,速度可是一点不慢。

杨玉环能吃到三天前采摘的新鲜荔枝,离不开唐代发达的驿站体系。据统计,唐代的时候,全国驿站多达1600个,“快递小哥”总数达到2万多人。除了这些人员之外,根据大小,每处驿站还保养8~80匹驿马。

然而,这种果蔬生鲜的“快递”业务仅仅是为了满足王公贵族们的口腹之欲,消耗了大量的人力物力财力,因此长期以来都是言官和文人们劝谏、讽刺的对象。最有名的就是唐代诗人杜牧《过华清宫绝句》中的那句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”。五百里加急的快马,却是用来给杨贵妃运送新鲜水果,国政荒废,怎么能够不令人痛心疾首!

家书只能靠私人捎带明朝才有“民信局”

“烽火连三月,家书抵万金。”唐代诗人杜甫的《春望》,写出了家信的珍贵。

古代的“快递”业务虽然也高效,但普通百姓想要享受却非常困难——国家邮政系统不接受民间订单,做生意的就只能自己负责货物运输,民间通信则大多靠私人捎带。汉乐府中有一首《饮马长城窟行》,里面有一句:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”写的就是托同乡的人带回家的信件。

上世纪60年代,在新疆吐鲁番发掘出土的赵义深家书是唐代时的一份书信实物。这封信农历九月五日从西州(今吐鲁番)发出,十二月三日在洛阳收到,两地相距大约3000公里,3个月收到,平均每天要走30多公里。

明朝永乐年间,正式出现了“民信局”,这是纯粹的民间商业组织,最早是在东南沿海一带,尤其是浙江宁波地区,业务就是专门为民间商人和百姓寄送信件。

大概在明末清初,还出现了“侨批局”,负责传送海外华人和国内亲人之间的信件,也承接汇兑业务。货运方面则出现了镖局,不过镖局只运送贵重物品,且押运价格不菲。

采取特殊手段为邮件保密

如何保密,也是古代快递业非常重视的问题。为了预防中途泄密,被人拆看或伪造,古代采取了不少特殊的手段。

防止泄密最重要的手段是密封。在秦代,文书都是写在竹简上,所以传递之前都会将邮件捆扎妥当。在结绳处使用封泥,并盖上相关印玺,以防私拆。写在绢素上则要装入书袋中。

到了汉代,封装工具和手段更加丰富,外封套有函、箧、囊等,根据物件的形状、大小,分别装入不同的包装袋中。其中,“函”为一种小木盒,用来装简牍,上有木板盖,刻线三道,凿一小方孔,用绳子扎好后,方孔处要用封泥封好。

在唐代,公文邮件的封装通常要用囊封,尤其是密奏,更要囊封。封泥不仅有保密的作用,还有等级之区别。一般最高五封,最低三封。封泥越多,表明邮件越重要,所用的速递工具就要考虑缓急。

宋代,邮件保密制度和技术更为完善和进步,出现了“字验”“数递”“色递”“字递”“物递”等多种先进的保密手法。

清代邮件封发、保密和防损工作做得更好,有“重封入递”“木匣入递”“绢袋封发”“汇总封发”“长引隔眼”等多种装封手段。清代在速递奏折一类的重要邮件时,还有专用的封装程序,使用“封桶”“报匣”“夹板”等封套,外人是绝对看不到的。(本版稿件综合新华网、解放日报、北京晚报、国家人文历史参考文献:《唐朝的驿站》《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》)