N综合北京晚报 现代快报

齐鲁晚报 国家人文历史

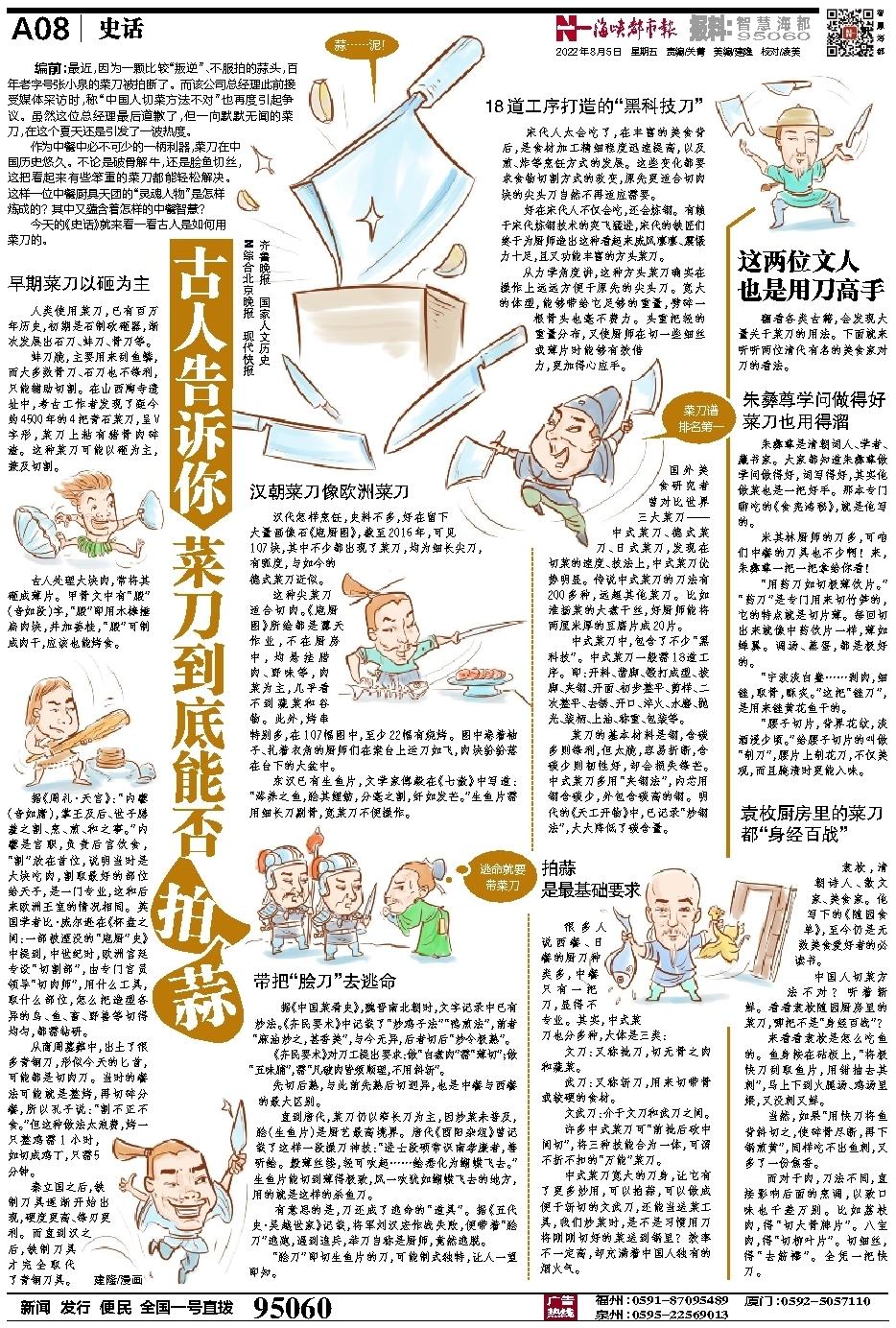

编前:最近,因为一颗比较“叛逆”、不服拍的蒜头,百年老字号张小泉的菜刀被拍断了。而该公司总经理此前接受媒体采访时,称“中国人切菜方法不对”也再度引起争议。虽然这位总经理最后道歉了,但一向默默无闻的菜刀,在这个夏天还是引发了一波热度。

作为中餐中必不可少的一柄利器,菜刀在中国历史悠久。不论是破骨解牛,还是脍鱼切丝,这把看起来有些笨重的菜刀都能轻松解决。这样一位中餐厨具天团的“灵魂人物”是怎样炼成的?其中又蕴含着怎样的中餐智慧?

今天的《史话》就来看一看古人是如何用菜刀的。

早期菜刀以砸为主

人类使用菜刀,已有百万年历史,初期是石制砍砸器,渐次发展出石刀、蚌刀、骨刀等。

蚌刀脆,主要用来刮鱼鳞,而大多数骨刀、石刀也不锋利,只能辅助切割。在山西陶寺遗址中,考古工作者发现了距今约4500年的4把青石菜刀,呈V字形,菜刀上粘有猪骨肉碎渣。这种菜刀可能以砸为主,兼及切割。

古人处理大块肉,常将其砸成薄片。甲骨文中有“腶”(音如段)字,“腶”即用木棒捶扁肉块,并加姜桂,“腶”可制成肉干,应该也能烤食。

据《周礼·天官》:“内饔(音如庸),掌王及后、世子膳羞之割、烹、煎、和之事。”内饔是官职,负责后宫饮食,“割”放在首位,说明当时是大块吃肉,割取最好的部位给天子,是一门专业,这和后来欧洲王室的情况相同。英国学者比·威尔逊在《杯盘之间:一部被湮没的“庖厨”史》中提到,中世纪时,欧洲宫廷专设“切割部”,由专门官员领导“切肉师”,用什么工具,取什么部位,怎么把造型各异的鸟、鱼、畜、野兽等切得均匀,都需钻研。

从商周墓葬中,出土了很多青铜刀,形似今天的匕首,可能都是切肉刀。当时的餐法可能就是整烤,再切碎分餐,所以孔子说:“割不正不食。”但这种做法太浪费,烤一只整鸡需1小时,如切成鸡丁,只需5分钟。

秦立国之后,铁制刀具逐渐开始出现,硬度更高、锋刃更利。而直到汉之后,铁制刀具才完全取代了青铜刀具。

菜刀到底能否

汉朝菜刀像欧洲菜刀

汉代怎样烹饪,史料不多,好在留下大量画像石《庖厨图》,截至2016年,可见107块,其中不少都出现了菜刀,均为细长尖刀,有弧度,与如今的德式菜刀近似。

这种尖菜刀适合切肉。《庖厨图》所绘都是露天作业,不在厨房中,均悬挂腊肉、野味等,肉菜为主,几乎看不到蔬菜和谷物。此外,烤串特别多,在107幅图中,至少22幅有烧烤。图中卷着袖子、扎着衣角的厨师们在案台上运刀如飞,肉块纷纷落在台下的大盆中。

东汉已有生鱼片,文学家傅毅在《七激》中写道:“涔养之鱼,脍其鲤鲂,分毫之割,纤如发芒。”生鱼片需用细长刀剔骨,宽菜刀不便操作。

带把“脍刀”去逃命

据《中国菜肴史》,魏晋南北朝时,文字记录中已有炒法。《齐民要术》中记载了“炒鸡子法”“鸭煎法”,前者“麻油炒之,甚香美”,与今无异,后者切后“炒令极熟”。

《齐民要术》对刀工提出要求:做“白煮肉”需“薄切”;做“五味脯”,需“凡破肉皆须顺理,不用斜斩”。

先切后熟,与此前先熟后切迥异,也是中餐与西餐的最大区别。

直到唐代,菜刀仍以窄长刀为主,因炒菜未普及,脍(生鱼片)是厨艺最高境界。唐代《酉阳杂俎》曾记载了这样一段操刀神技:“进士段硕常识南孝廉者,善斫鲙。縠薄丝缕,轻可吹起……鲙悉化为蝴蝶飞去。”生鱼片能切到薄得极致,风一吹犹如蝴蝶飞去的地方,用的就是这样的杀鱼刀。

有意思的是,刀还成了逃命的“道具”。据《五代史·吴越世家》记载,将军刘汉宏作战失败,便带着“脍刀”逃跑,遇到追兵,举刀自称是厨师,竟然逃脱。

“脍刀”即切生鱼片的刀,可能制式独特,让人一望即知。

18道工序打造的“黑科技刀”

宋代人太会吃了,在丰富的美食背后,是食材加工精细程度迅速提高,以及煎、炸等烹饪方式的发展。这些变化都要求食物切割方式的改变,原先更适合切肉块的尖头刀自然不再适应需要。

好在宋代人不仅会吃,还会炼钢。有赖于宋代炼钢技术的突飞猛进,宋代的铁匠们终于为厨师造出这种看起来威风凛凛、震慑力十足,且又功能丰富的方头菜刀。

从力学角度讲,这种方头菜刀确实在操作上远远方便于原先的尖头刀。宽大的体型,能够带给它足够的重量,劈碎一根骨头也毫不费力。头重把轻的重量分布,又使厨师在切一些细丝或薄片时能够有效借力,更加得心应手。

菜刀谱

排名第一

国外美食研究者曾对比世界三大菜刀——中式菜刀、德式菜刀、日式菜刀,发现在切菜的速度、技法上,中式菜刀优势明显。传说中式菜刀的刀法有200多种,远超其他菜刀。比如淮扬菜的大煮干丝,好厨师能将两厘米厚的豆腐片成20片。

中式菜刀中,包含了不少“黑科技”。中式菜刀一般需18道工序。即:开料、凿脚、锻打成型、拔脚、夹钢、开面、初步整平、剪样、二次整平、去锈、开口、淬火、水磨、抛光、装柄、上油、称重、包装等。

菜刀的基本材料是钢,含碳多则锋利,但太脆,容易折断,含碳少则韧性好,却会损失锋芒。中式菜刀多用“夹钢法”,内芯用钢含碳少,外包含碳高的钢。明代的《天工开物》中,已记录“炒钢法”,大大降低了碳含量。

拍蒜

是最基础要求

很多人说西餐、日餐的厨刀种类多,中餐只有一把刀,显得不专业。其实,中式菜刀也分多种,大体是三类:

文刀:又称批刀,切无骨之肉和蔬菜。

武刀:又称斩刀,用来切带骨或较硬的食材。

文武刀:介于文刀和武刀之间。

许多中式菜刀可“前批后砍中间切”,将三种技能合为一体,可谓不折不扣的“万能”菜刀。

中式菜刀宽大的刀身,让它有了更多妙用,可以拍蒜,可以做成便于斩切的文武刀,还能当送菜工具,我们炒菜时,是不是习惯用刀将刚刚切好的菜送到锅里?效率不一定高,却充满着中国人独有的烟火气。

这两位文人

也是用刀高手

翻看各类古籍,会发现大量关于菜刀的用法。下面就来听听两位清代有名的美食家对刀的看法。

朱彝尊学问做得好

菜刀也用得溜

朱彝尊是清朝词人、学者、藏书家。大家都知道朱彝尊做学问做得好,词写得好,其实他做菜也是一把好手。那本专门聊吃的《食宪鸿秘》,就是他写的。

米其林厨师的刀多,可咱们中餐的刀具也不少啊!来,朱彝尊一把一把拿给你看!

“用药刀如切极薄饮片。”“药刀”是专门用来切竹笋的,它的特点就是切片薄。每回切出来就像中药饮片一样,薄如蝉翼。调汤、蒸蛋,都是极好的。

“宁波淡白鲞……剥肉,细锉,取骨,酥炙。”这把“锉刀”,是用来锉黄花鱼干的。

“腰子切片,背界花纹,淡酒浸少顷。”给腰子切片的叫做“剞刀”,腰片上剞花刀,不仅美观,而且腌渍时更能入味。

袁枚厨房里的菜刀

都“身经百战”

袁枚,清朝诗人、散文家、美食家。他写下的《随园食单》,至今仍是无数美食爱好者的必读书。

中国人切菜方法不对?听着新鲜。看看袁枚随园厨房里的菜刀,哪把不是“身经百战”?

来看看袁枚是怎么吃鱼的。鱼身按在砧板上,“将极快刀刮取鱼片,用钳抽去其刺”,马上下到火腿汤、鸡汤里煨,又没刺又鲜。

当然,如果“用快刀将鱼背斜切之,使碎骨尽断,再下锅煎黄”,同样吃不出鱼刺,又多了一份焦香。

而对于肉,刀法不同,直接影响后面的烹调,以致口味也千差万别。比如荔枝肉,得“切大骨牌片”。八宝肉,得“切柳叶片”。切细丝,得“去筋襻”。全凭一把快刀。