N综合羊城晚报 北京晚报

齐鲁晚报 中新 湖北日报

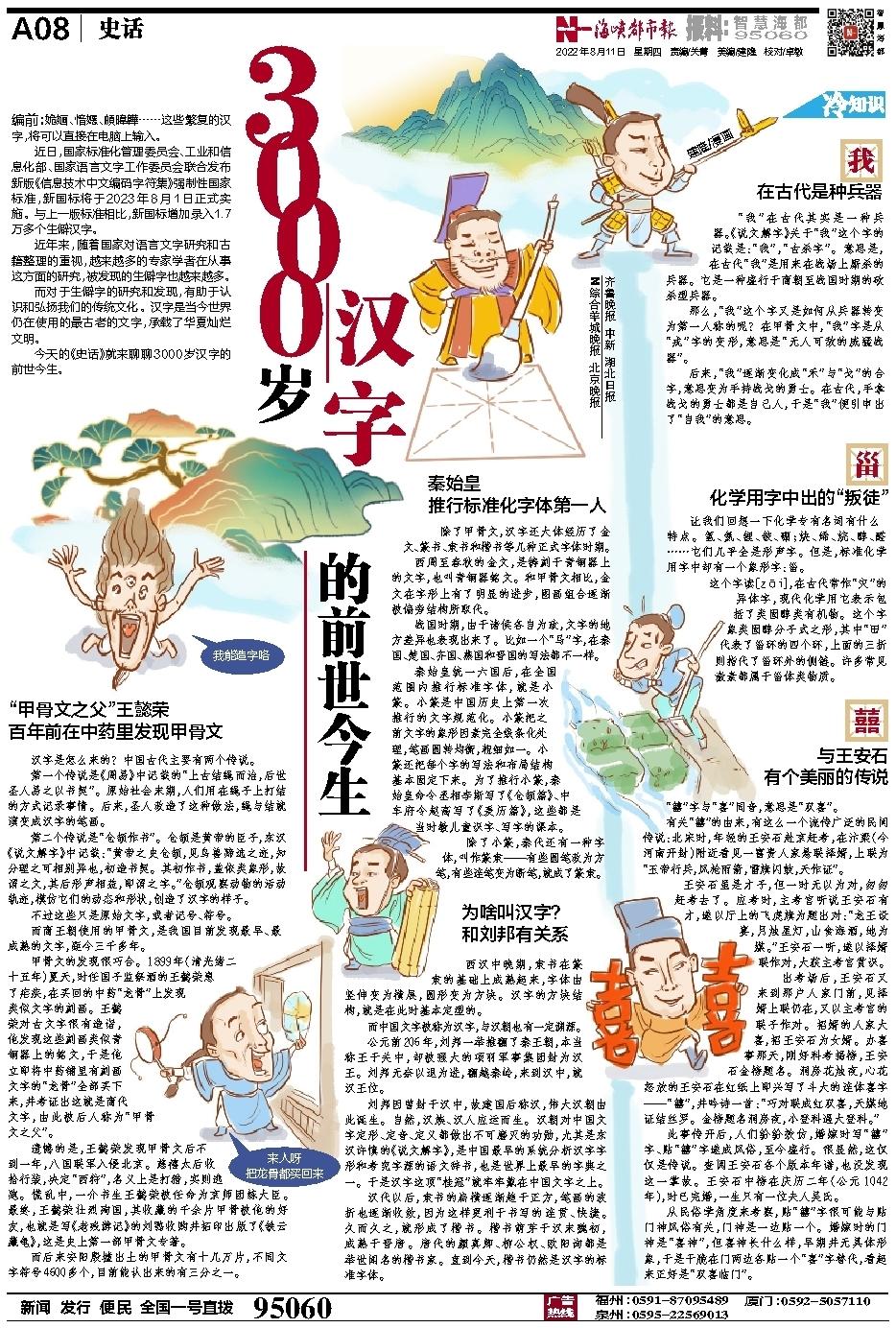

编前:姽婳、愔嫕、頔暐韡……这些繁复的汉字,将可以直接在电脑上输入。

近日,国家标准化管理委员会、工业和信息化部、国家语言文字工作委员会联合发布新版《信息技术中文编码字符集》强制性国家标准,新国标将于2023年8月1日正式实施。与上一版标准相比,新国标增加录入1.7万多个生僻汉字。

近年来,随着国家对语言文字研究和古籍整理的重视,越来越多的专家学者在从事这方面的研究,被发现的生僻字也越来越多。

而对于生僻字的研究和发现,有助于认识和弘扬我们的传统文化。汉字是当今世界仍在使用的最古老的文字,承载了华夏灿烂文明。

今天的《史话》就来聊聊3000岁汉字的前世今生。

“甲骨文之父”王懿荣

百年前在中药里发现甲骨文

汉字是怎么来的?中国古代主要有两个传说。

第一个传说是《周易》中记载的“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”。原始社会末期,人们用在绳子上打结的方式记录事情。后来,圣人改造了这种做法,绳与结就演变成汉字的笔画。

第二个传说是“仓颉作书”。仓颉是黄帝的臣子,东汉《说文解字》中记载:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。其初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,即谓之字。”仓颉观察动物的活动轨迹,模仿它们的动态和形状,创造了汉字的样子。

不过这些只是原始文字,或者记号、符号。

而商王朝使用的甲骨文,是我国目前发现最早、最成熟的文字,距今三千多年。

甲骨文的发现很巧合。1899年(清光绪二十五年)夏天,时任国子监祭酒的王懿荣患了疟疾,在买回的中药“龙骨”上发现类似文字的刻画。王懿荣对古文字很有造诣,他发现这些刻画类似青铜器上的铭文,于是他立即将中药铺里有刻画文字的“龙骨”全部买下来,并考证出这就是商代文字,由此被后人称为“甲骨文之父”。

遗憾的是,王懿荣发现甲骨文后不到一年,八国联军入侵北京。慈禧太后收拾行装,决定“西狩”,名义上是打猎,实则逃跑。慌乱中,一介书生王懿荣被任命为京师团练大臣。最终,王懿荣壮烈殉国,其收藏的千余片甲骨被他的好友,也就是写《老残游记》的刘鹗收购并拓印出版了《铁云藏龟》,这是史上第一部甲骨文专著。

而后来安阳殷墟出土的甲骨文有十几万片,不同文字符号4600多个,目前能认出来的有三分之一。

秦始皇

推行标准化字体第一人

除了甲骨文,汉字还大体经历了金文、篆书、隶书和楷书等几种正式字体时期。

西周至春秋的金文,是铸刻于青铜器上的文字,也叫青铜器铭文。和甲骨文相比,金文在字形上有了明显的进步,图画组合逐渐被偏旁结构所取代。

战国时期,由于诸侯各自为政,文字的地方差异也表现出来了。比如一个“马”字,在秦国、楚国、齐国、燕国和晋国的写法都不一样。

秦始皇统一六国后,在全国范围内推行标准字体,就是小篆。小篆是中国历史上第一次推行的文字规范化。小篆把之前文字的象形因素完全线条化处理,笔画圆转均衡,粗细如一。小篆还把每个字的写法和布局结构基本固定下来。为了推行小篆,秦始皇命令丞相李斯写了《仓颉篇》、中车府令赵高写了《爰历篇》,这些都是当时教儿童识字、写字的课本。

除了小篆,秦代还有一种字体,叫作篆隶——有些圆笔改为方笔,有些连笔变为断笔,就成了篆隶。

为啥叫汉字?

和刘邦有关系

西汉中晚期,隶书在篆隶的基础上成熟起来,字体由竖伸变为横展,圆形变为方块。汉字的方块结构,就是在此时基本定型的。

而中国文字被称为汉字,与汉朝也有一定渊源。

公元前206年,刘邦一举推翻了秦王朝,本当称王于关中,却被强大的项羽军事集团封为汉王。刘邦无奈以退为进,翻越秦岭,来到汉中,就汉王位。

刘邦因曾封于汉中,故建国后称汉,伟大汉朝由此诞生。自然,汉族、汉人应运而生。汉朝对中国文字定形、定音、定义都做出不可磨灭的功勋,尤其是东汉许慎的《说文解字》,是中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,也是世界上最早的字典之一。于是汉字这顶“桂冠”就牢牢戴在中国文字之上。

汉代以后,隶书的扁横逐渐趋于正方,笔画的波折也逐渐收敛,因为这样更利于书写的连贯、快捷。久而久之,就形成了楷书。楷书萌芽于汉末魏初,成熟于晋唐。唐代的颜真卿、柳公权、欧阳询都是举世闻名的楷书家。直到今天,楷书仍然是汉字的标准字体。

我

在古代是种兵器

“我”在古代其实是一种兵器。《说文解字》关于“我”这个字的记载是:“我”,“古杀字”。意思是,在古代“我”是用来在战场上厮杀的兵器。它是一种盛行于商朝至战国时期的砍杀型兵器。

那么,“我”这个字又是如何从兵器转变为第一人称的呢?在甲骨文中,“我”字是从“戎”字的变形,意思是“无人可敌的威猛战器”。

后来,“我”逐渐变化成“禾”与“戈”的合字,意思变为手持战戈的勇士。在古代,手拿战戈的勇士都是自己人,于是“我”便引申出了“自我”的意思。

甾

化学用字中出的“叛徒”

让我们回想一下化学专有名词有什么特点。氢、氦、锂、铍、硼;炔、烯、烷、醇、醛……它们几乎全是形声字。但是,标准化学用字中却有一个象形字:甾。

这个字读[zāi],在古代常作“灾”的异体字,现代化学用它表示包括了类固醇类有机物。这个字象类固醇分子式之形,其中“田”代表了甾环的四个环,上面的三折则指代了甾环外的侧链。许多常见激素都属于甾体类物质。

囍

与王安石

有个美丽的传说

“囍”字与“喜”同音,意思是“双喜”。

有关“囍”的由来,有这么一个流传广泛的民间传说:北宋时,年轻的王安石赴京赶考,在汴梁(今河南开封)附近看见一富贵人家悬联择婿,上联为“玉帝行兵,风枪雨箭,雷旗闪鼓,天作证”。

王安石虽是才子,但一时无以为对,匆匆赶考去了。应考时,主考官听说王安石有才,遂以厅上的飞虎旗为题出对:“龙王设宴,月烛星灯,山食海酒,地为媒。”王安石一听,遂以择婿联作对,大获主考官赏识。

出考场后,王安石又来到那户人家门前,见择婿上联仍在,又以主考官的联子作对。招婿的人家大喜,招王安石为女婿。办喜事那天,刚好科考揭榜,王安石金榜题名。洞房花烛夜,心花怒放的王安石在红纸上即兴写了斗大的连体喜字——“囍”,并吟诗一首:“巧对联成红双喜,天媒地证结丝罗。金榜题名洞房夜,小登科遇大登科。”

此事传开后,人们纷纷效仿,婚嫁时写“囍”字、贴“囍”字遂成风俗,至今盛行。很显然,这仅仅是传说。查阅王安石各个版本年谱,也没发现这一掌故。王安石中榜在庆历二年(公元1042年),时已完婚,一生只有一位夫人吴氏。

从民俗学角度来考察,贴“囍”字很可能与贴门神风俗有关,门神是一边贴一个。婚嫁时的门神是“喜神”,但喜神长什么样,早期并无具体形象,于是干脆在门两边各贴一个“喜”字替代,看起来正好是“双喜临门”。