N综合新华 北京晚报

北京青年报 都市快报

编前:可能很多人还不知道,即将到来的8月20日是世界蚊子日。不过不是为了“纪念”蚊子,而是为了提高人们防范疟疾以及其它蚊子传播疾病的意识。立秋后,蚊子开始繁衍后代,是传播疾病的高峰期,防蚊不能掉以轻心。

俗话说,“最毒不过秋蚊虫”。近日,广东一男子就因蚊虫叮咬罹患乙脑险些丧命。而在古代,由于卫生条件没有现代好,古人更是深受蚊虫之苦。“口衔钢针锋,力洞衲衣袭。”宋代诗人范成大《嘲蚊四十韵》里的诗句,形象地描绘了蚊虫的可恶。

烟熏法、灭蚊灯、开蚊子吐槽大会……为了对付蚊子,古人可谓是无所不用其极。今天的《史话》就来看看古人的防蚊“大战”。

为了与蚊子作战

古代还有“驱蚊官”

古人将烧蚊香驱蚊称为“熏”,这也是古人夏天对付蚊虫最早也最流行的方法。《周礼》“翦氏”条记载:“翦氏掌除蠹物……以莽草熏之……”翦氏就是负责给周王家驱虫的官,“熏之”,便是古人最常用的对付蚊虫的方法。

“熏香”在先秦时使用很广,从考古发现来看,五千年前已有专门的熏香用具。到战国时,熏香用具不只器型漂亮,焚熏原理也更科学。1965年从江苏涟水县三里墩西汉墓中出土的“银鹰座带盖玉琮”,就是一个战国时期玉琮造型的熏炉,将玉琮加盖、加座,中置铜内胆,便成了一件高档的熏炉。这只熏炉现收藏于南京博物院,出土时器内尚有烟熏残迹,应该是墓主生前熏香实用器。

秦汉以后,从民间到贵族家庭都开始熏香。现在文物市场上常见的“博山炉”就是这一时期出现的。这是一种高级熏炉,因器型像传说中的海上仙山“博山”而得名。到后来,古人的熏香手段越来越多,也越来越环保。如唐朝时流行的“隔火熏香”已不再直接焚烧香品,而是通过隔火片加热,不出烟却能让香气散发出来,驱走蚊虫,现代电热蚊香便利用了这个原理。

除了用艾叶做蚊香

还会用鳗鱼骨驱蚊

宋代人素爱点香,于是蚊香就在宋代出现了。对此,陆游还很兴奋地写了诗文宣传蚊香的功效:“泽国故多蚊,乘夜吁可怪。举扇不能却,燔艾取一块。”

古代类似现代蚊香的成品叫“香药”。供熏蚊的香药多用阴干后的艾草、浮萍、烟叶等,配上古代常用杀虫剂雄黄等矿物质制成。其中,浮萍是一种水生植物,中医认为浮萍能清热、解毒,焚可驱蚊虫。现代实验证实,浮萍对库蚊幼虫及蚊蛹确有杀灭作用。

有些地方艾叶、浮萍难得,就会使用鳗鱼骨、鳝骨、鳖骨等“偏方”来驱蚊。明末浙江嘉兴人谭贞默在其《谭子雕虫》一书中记载:“蚊性恶烟,旧云,以艾熏之则溃。然艾不易得,俗乃以鳗、鳝、鳖等骨为药,纸裹长三四尺,竟夕熏之。”

古人灭蚊也有“神器”

先秦时,人们夏天已开始使用蚊帐防蚊。

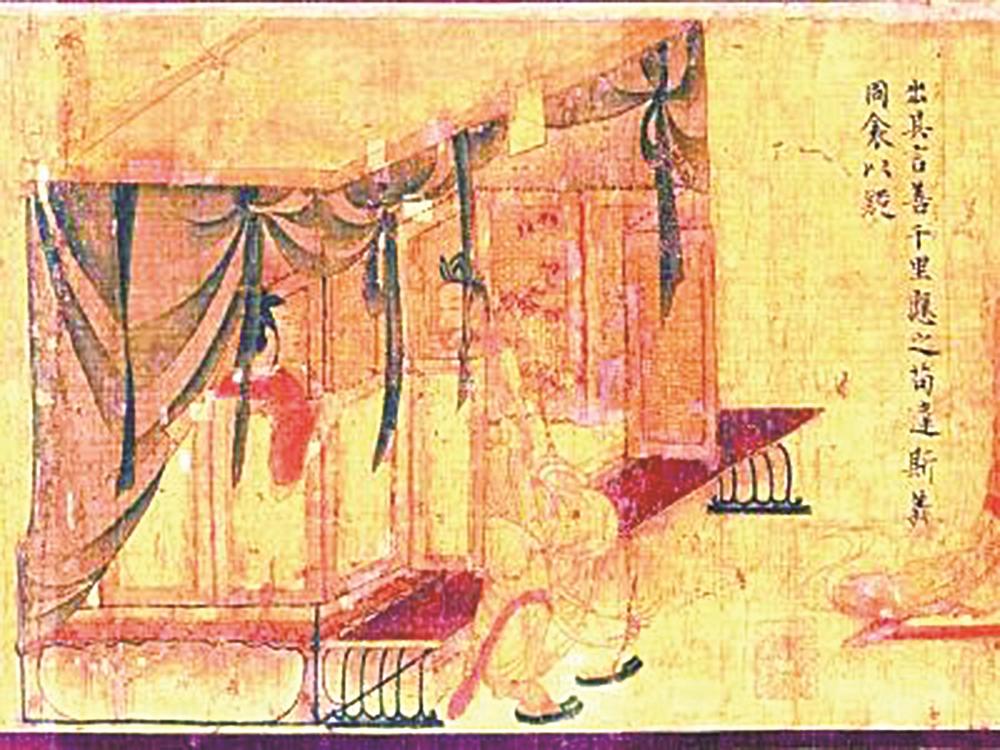

古代的帐子什么样?这可以从古人留下的一些绘画中看到。东晋顾恺之的《女史箴图》中就有一顶隋唐以前的豪华帐子,看起来与后世并无多少区别,正门可以分开,皇帝与皇后坐在床帐中说话,旁边有一行字:“出其言善,千里应之;苟违斯义,同衾以疑。”意思是提醒君王不要听“枕边风”。

唐宋以后,使用蚊帐已十分普及。但一些贫民之家是买不起蚊帐的,唐代诗人皮日休曾在《蚊子》诗中写道:“贫士无绛纱,忍苦卧茅屋。”

为更好地驱蚊避蚊,古代还有不少特种工具。如手持驱蚊工具“拂子”,它有柄可持,柄上扎上动物尾毛,或是棉、麻、棕长丝,唐宋以后民间多用易得的棕榈叶,俗称“棕拂子”。棕拂子便宜又方便。

古代南方还有人采“蚊母鸟”的羽毛制作“避蚊扇”。唐刘恂《岭表录异》记载:“蚊母鸟,形如青鹢,嘴大而长,于池塘捕鱼而食。每叫一声,则有蚊蚋飞出其口。俗云采其翎为扇,可避蚊子,亦呼为‘吐蚊鸟’。”蚊母鸟是什么鸟?现代研究发现,原来是专食蚊虫的夜莺,它在张口食蚊时,嘴边总有蚊子飞舞,让古人误以为该鸟在“吐蚊”。

明清时还发明了精巧、实用的“吸蚊灯”,有用铜制作的,还有陶瓷、铁皮质地的,后来还有用玻璃烧制的。

吸蚊灯就是现代的“灭蚊灯”,最突出的是鼓肚,上有一个喇叭形的大口,灯置其中,点燃后,气流从大口中进入,从上面的烟道排出,趋光而来的蚊虫很容易被吸入而烧死。

文人们的蚊子

“吐槽大会”

除了用各种工具防蚊驱蚊,古代文人们还会口诛笔伐,开蚊子“吐槽大会”。

庄子与欧阳修

组CP“骂蚊”

作为道家学派的代表人物,庄子给予世人的形象向来是仙风道骨,但他自己也没有想到有一天会被蚊子逼疯。

那是一个夏夜,庄子正在家里静坐,蚊子们不仅“嗡嗡嗡”作响,还给庄子发了一串“红包”。于是庄子拿起笔,在《天运篇》中吐槽了自己被蚊子欺负的事实:“蚊虫噆肤,则通宵不寐矣。”

庄子这种神仙级的逍遥人物都能被蚊子咬得如此烦躁,那么欧阳修还要什么“醉翁”人设,直接写了首五言诗,诗的名字只有两个字:《憎蚊》。

这首诗名字虽短,篇幅却很长,足以可见欧阳修已经被蚊子逼“疯”。“虽微无柰众,惟小难防毒”,蚊子最可怕的就是体型微小,千防万防,依旧防不胜防。“丛身疑陷围,聒耳如遭哭”,是的,嗡嗡嗡,嗡嗡嗡,没完没了。除了骂蚊子以外,欧阳修还在诗中写了自己打蚊子的心路历程,如“猛攘欲张拳,暗中甚飞”“手足不自救,其能营背腹”“盘餐劳扇拂,立寐僵僮仆”……

在与蚊子作战的过程中,欧阳修尝试了打空拳、用手抓、用光吸引、拿扇子撵,然而结局却非常凄惨,只能“端然穷百计,还坐暝双目”。

齐桓公自愿“喂蚊”

看透“蚊性”发明“蚊刑”

而政治家齐桓公对蚊子的感情要复杂得多。

那也是一个夏天,齐桓公在柏寝台躺着,与管仲开起了卧谈会。齐桓公忽然听见了一阵“嗡嗡嗡”,他对管仲说道:“仲父,现在咱们国富民强,没有什么太多的忧患。这会儿我听见蚊子嗡嗡嗡乱转,它们是没吃饱么?就让它们来咬我吧!”

只见齐桓公拉起他的蚊帐,将蚊子放了进来。咬了一会儿,齐桓公分析道:“这些蚊子,‘做蚊底线’各有不同。有的比较客气,没咬我就飞走了;有的容易知足,吸了一些血也飞走了;最可恶的当属那些不知足的蚊子,肚子已经吃饱了,还舍不得飞走……”

看透了“蚊性”的齐桓公沉默了一会儿,他挠着满身的包,非常感慨:“唉,不知足的人跟那些贪婪的蚊子有什么区别?”于是齐桓公下令,要求全国的老百姓们以那些贪婪的蚊子为鉴,杜绝奢侈,提倡勤俭节约。

这段故事被记载于南朝梁元帝萧绎的《金楼子》中:“白鸟(蚊)营饥而求饱,公开翠纱之厨而进焉。”

据载,齐桓公看透“蚊性”后,又拉着管仲开会,他们俩一合计,便发明了一种新奇的刑法,叫“蚊刑”,即让贪婪的蚊子去惩戒贪婪的人。

“蚊刑”发布后的第二天,齐桓公让两名即将被斩的贪官脱掉衣服,随后将他们带进了一个蚊虫密集的树林里,并命人将他们俩绑在树上“喂蚊子”。一夜后,这两个贪官的身上就爬满了密密麻麻的蚊子,血也快被吸干,当场毙命。