N海都记者 马俊杰 文/图

除了鲜美的枇杷,莆田仙游县书峰乡还有一个特产闻名遐迩,它便是用马兰草制作的“青黛”,亦称“蓝靛”。

书峰乡海拔在400米左右,自然环境与气候非常适合种植马兰草。马兰草一年可收割两次,分别是清明后和中秋至冬至的一段时间。用马兰草制成的干青黛,若入药称之“青黛”,若用作天然染料则称为“蓝靛”。

当地生产制作青黛的技艺、手法,相传最早由宋朝传承至今,因此在当地马兰草又以其成品“青黛”为俗称。作为省内青黛的主要产区,书峰青黛不仅品质上乘,近期书峰青黛印染技艺还获评莆田市市级非遗项目。

近日,海都记者来到仙游县书峰乡探秘青黛的制作技艺。

继古法 辛劳只为一池蓝

中秋过后,书峰乡四黄村的村民陆续开始了一年中第二季的青黛制作。清晨近6时,光线还未穿过山林,整个四黄村还笼罩在灰蓝的晓色中,年近七旬的黄玉平从田中割回马兰草,准备放入池中浸泡。不过在这之前,他还需将此前池中已浸泡好的马兰草捞出。

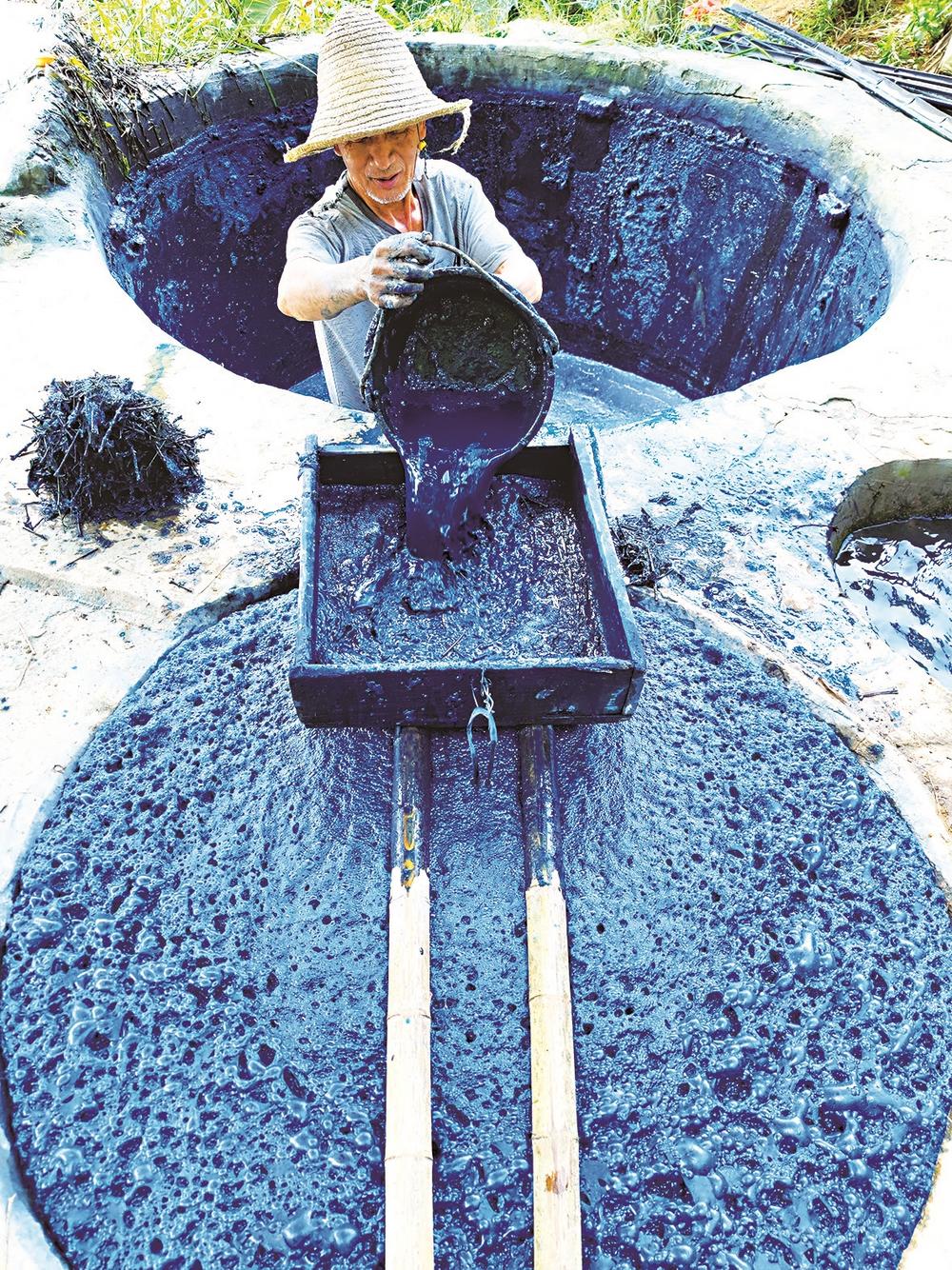

只见他清除干净腐烂的马兰草后,将熟石灰加入池中,举起木棍在池中不停搅拌打制。原本池中绿色的液体逐渐变蓝,随着蓝色的层次越来越丰富,更是从液体中冒出了稠密的泡沫,整个场面非常具有观赏性。

黄玉平一边打制一边介绍,马兰草得先泡上两三天,让草中的绿色物质融入水里。具体时间要看天气和温度,叶子烂了就基本泡好了。捞出泡烂的枝叶,就可以加入熟石灰,像他家的池子可以泡300斤马兰草,要加20斤左右的熟石灰,“具体多少,各家有各家的做法”。而加入熟石灰后,用木棍在池中不停搅拌打制,让熟石灰和马兰草浸出的液体充分反应,这道工序叫“打蓝”。

他指着池面上渐渐浮出的淡蓝色泡沫说:“我们管这个叫‘蓝花’,是马兰草泡出的水与熟石灰反应后,最开始产生的东西,只要捞出晒晒,就能制作成青黛。这种泡沫产出的青黛产量低,但因为含蓝色成分高,这部分价格也卖得更好。”

捞完蓝花,黄玉平又搅拌打制了20多分钟。之后经过一个多小时的沉淀、过滤,再将池里的物质捞出放在麻袋中,并压上大石排出水分,排水后便呈膏状,再取出捏成条状,曝晒干透之后就是青黛成品。黄玉平表示,300斤的马兰草能产出25至28斤的蓝靛。

再传承 探索共续“青黛”缘

四黄村党支部副书记黄镜平告诉记者,去年四黄村一年青黛成品的产量约50吨,今年全村种植马兰草近3000亩,有200多户村民从事与青黛相关的劳作。不过青壮年大都外出务工经商,还在干的大都上了年纪,平均年龄已经65岁了。

据黄镜平介绍,今年清明过后的第一季,有收购商视干青黛的品质,开出了每斤18元至30元的价格。但由于工序多,劳动强度大,也有老人渐渐干不动了。目前在县乡的指导下,四黄村开始尝试文旅开拓,结合研学等形式,围绕青黛产业探寻新的发展方向。

在村中的四黄青黛印染体验馆,记者看到,墙上悬挂了许多蓝色的印染布料和成衣,书峰青黛印染技艺传承人黄碧红正在染制衣物。

黄碧红介绍,她作为书峰青黛印染技艺第五代传承人,已进入市级非遗传承人最后评定阶段。黄碧红告诉记者,现在使用的染料正是用“蓝靛”为主料,加上易于着色和固色的高度白酒和蜂蜜等制成。只见她手中刚浸染的布料呈现出绿色,与空气中的氧气反应后渐渐变成蓝色。几经转化,田中绿油油的马兰草变成了青黛(蓝靛),又在黄碧红的手中化成衣服上最自然的一抹蓝。

除了用作天然染料,青黛还可入药。据《中国药材学》记载:“福建所产青黛品质最佳,称建青黛。”仙游县是建青黛的主产区,种植加工历史已有800多年。早在宋代,当地人种植加工用作染料,民国时发现其药用价值后大规模生产。

据悉,建青黛除了作为板蓝根冲剂的重要原料,近些年还广泛应用于医疗保健、化妆用品、农业兽药等领域,具有清热解毒、凉血消斑、清肝泻火、定惊等功效。