N海都记者 吴日锦/文

林良标/图 部分图片 孙静

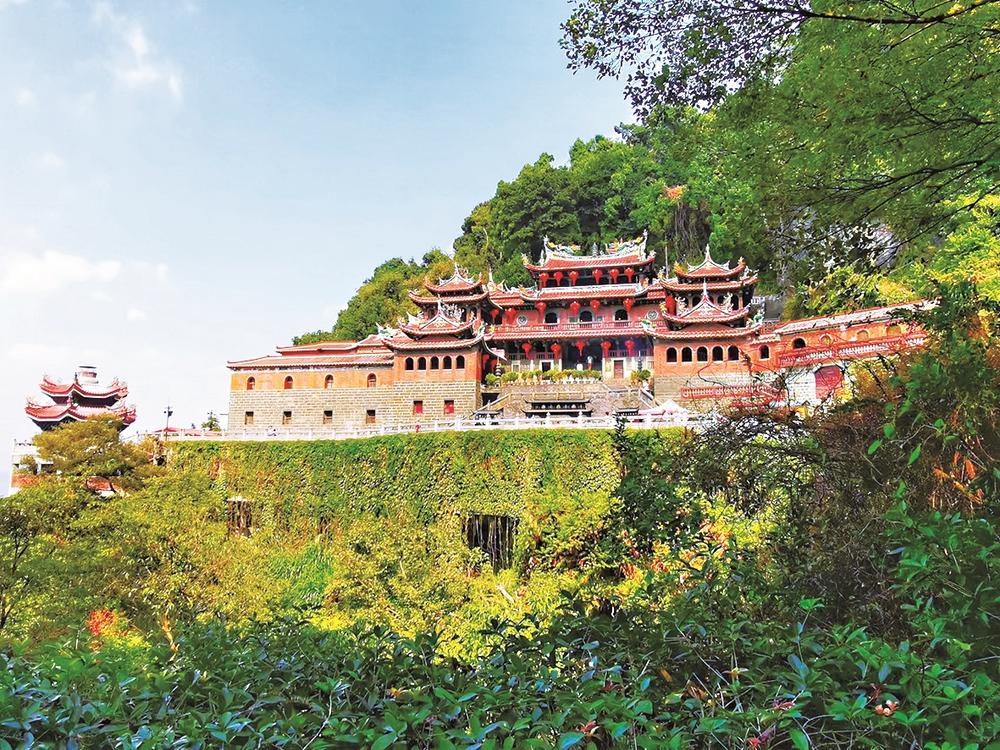

千百年来,外来信仰与本土的“土俗信仰”包容共存,使得泉州成为了名副其实的“世界宗教博物馆”。相比于西方成体系的宗教信仰,泉州本土的“土俗信仰”较少向外延伸。但却有一例外,发端于泉州安溪的清水祖师信仰,自宋代至今,延绵千余年,不但深刻影响着本土人民的生活,还突破地域限制,朝着世界性方向发展。如今,清水祖师信仰及其开山祖殿安溪清水岩,成为了海峡两岸以及东南亚闽南族群的精神纽带。

9月18日,闽南文化研究专家谢文哲在泉州小山丛竹小山学堂开讲,他以“清水祖师:一种‘土俗信仰’的‘天下性’”为主题,用独特的视角诠释了清水祖师信仰的起源与形成、清水祖师信仰的传播与影响以及闽南人的信仰与生活。

起源:黑面的神 清澈的人

清水祖师,本名陈荣祖,宋时永春小岵乡人,自幼出家,法号普足,其生前忠孝节义、除暴安良、救灾弭祸、施药治病。清水祖师一生多次设坛祈雨、广造桥梁、广施医药、广植禅林,足迹远至建州、汀州、漳州,积极参与社会公益事业,是一位“有功于民”的“高僧大德”。当地人感念他的恩德,普足禅师圆寂后便被尊奉为“神佛”,俗称“黑脸祖师”。

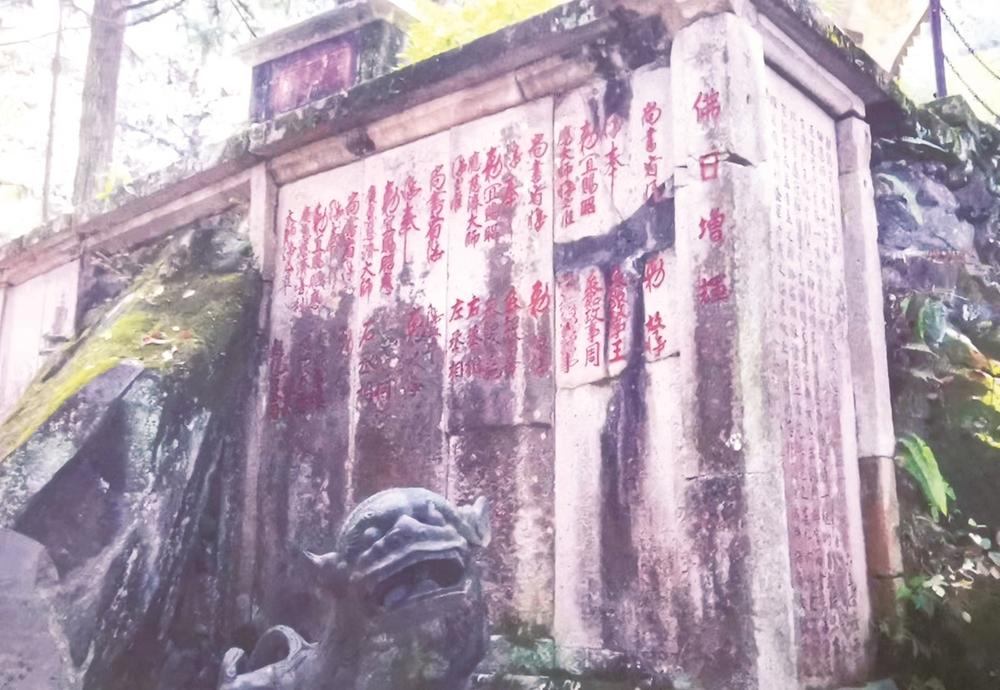

因其生前对当地百姓的贡献,宋廷曾四次给予追敕封。清水岩岩刻上的四次受朝廷敕封的纶音牒文记载:隆兴二年(1164),敕封“昭应大师”;淳熙十一年(1184),敕封“昭应慈济大师”;嘉泰元年(1201),敕封“昭应广惠慈济大师”;嘉定三年(1210),再次加封为“昭应广惠慈济善利大师”。

谢文哲通过清水祖师信仰文化发现,闽南人信仰和奉祀神祇,除了满足现实的生命需要、生活需要,其实也是满足心灵需要、终极需要。

谢文哲认为,有的人之所以死后被奉为神,是因为其生前“以天下苍生为己任,出世入世,自渡渡人”的“无量功德”。而清水祖师鲜有地以水名之,还冠以“清水”,这与中华文化的“上善若水”之美德不谋而合,他说:“闽南人心目中崇仰无比的这尊黑面神,其实是一个清澈的人。”

纽带:有安溪人的地方就有清水岩

谢文哲研究发现,清水祖师信仰是泉州乃至闽南少有的从本土走向世界的“土俗信仰”。历经千年的发展,目前,不但在安溪本土的蓬莱、金谷、魁斗、城厢、凤城、湖头等地有供奉清水祖师的庙宇,这种信仰也在永春、南安、晋江、同安、厦门岛、海沧、漳浦、南靖、华安、长泰、武夷山、沙县、三明、永安、大田、德化等地开枝散叶。

我国台湾省的台北、台中、彰化、云林、高雄、台南、宜兰、屏东、澎湖、金门,新加坡、马来西亚、缅甸、泰国、印尼等有华人,特别是闽南人聚集的国家和地区,清水祖师的信仰更是根深蒂固。

他还发现,与清水祖师信仰一起漂洋过海生根发芽的还有闽南人特有的拼搏精神。在当地,勤劳勇敢的安溪人既改变了自己的生活,也让所在地迎来了翻天覆地的变化,1987年7月31日的新加坡《联合早报》说“新加坡一半园丘土地,是由安溪农民血汗开垦的……我们要向他们致以无限的敬意”。正是这种创业精神,造就了诸如王永庆、林梧桐等海外安溪籍商界大咖。