N新华社 北京日报 文/图

11月5日至13日,《湿地公约》第十四届缔约方大会在中国武汉和瑞士日内瓦两地拉开帷幕。这是我国首次承办《湿地公约》缔约方大会。大会以“珍爱湿地 人与自然和谐共生”为主题。

今年是我国加入《湿地公约》30周年。30年来,我国不断加大湿地保护力度,把重要湿地纳入生态保护红线,湿地保护修复全面推进。国家林草局最新调查结果显示,2012年至今,中国新增和修复湿地80余万公顷。截至目前,全球共有43个国际湿地城市,其中中国城市13个,位居第一。

国际湿地城市 阵容不断扩大

2018年,在《湿地公约》第十三届缔约方大会上,来自7个国家的18座城市获得全球首批“国际湿地城市”称号,其中包括中国常德、常熟、东营、哈尔滨、海口、银川6座城市。今年6月,第二批“国际湿地城市”名单揭晓,全球共25个城市获此殊荣,我国合肥、济宁、梁平、南昌、盘锦、武汉、盐城7个城市榜上有名。此次大会期间,《湿地公约》秘书处将向25个新晋“国际湿地城市”颁发证书。

目前,更多的中国城市积极申请成为国际湿地城市。《苏州市申报国际湿地城市工作方案》提出,全市将重点通过“三聚焦”提升湿地生态保护管理水平,打造国际湿地城市“苏州模式”。目前,苏州市已成立申报国际湿地城市工作领导小组,明确各地各部门的目标任务,加快启动申报工作。广州现有7万余公顷湿地。广州市林业和园林局副局长、新闻发言人吴敏9月表示,广州将积极推进海珠湿地的国际重要湿地申报认定工作,同时积极开展花都湖湿地、南沙湿地的广东省重要湿地申报认定工作。

通过创建湿地城市,不仅能更有效地加强生态修复和环境治理,而且可依托独特的生态资源形成生态休闲旅游品牌,让城市的生态价值得到最大体现。

我国大力推进湿地保护修复

第三次全国国土调查及2020年度国土变更调查结果显示,全国湿地面积约5635万公顷,包括红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、沿海滩涂、内陆滩涂、沼泽地、河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面(不含养殖水面)、沟渠、浅海水域等。

今年是中国加入《湿地公约》30周年。国家林草局有关负责人说,30年来,我国努力践行可持续发展和生态文明理念,大力推进湿地保护修复。中国以全球4%的湿地,满足了世界五分之一人口对湿地生产、生活、生态和文化等多种需求,为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献。

党的十八大以来,在大力推进生态文明建设背景下,公众湿地保护意识不断增强,湿地保护修复力度不断加大,开启了全面保护湿地新阶段。

前不久,我国发布《全国湿地保护规划(2022—2030年)》,提出到2025年,全国湿地保有量总体稳定,湿地保护率达到55%,新增国际重要湿地20处、国家重要湿地50处。到2030年,湿地保护高质量发展新格局初步建立,生态系统功能和生物多样性明显改善,法治化水平持续提升,使我国成为全球湿地保护修复的重要参与者、贡献者和引领者。

□科普 守护“地球之肾”湿地有多重要

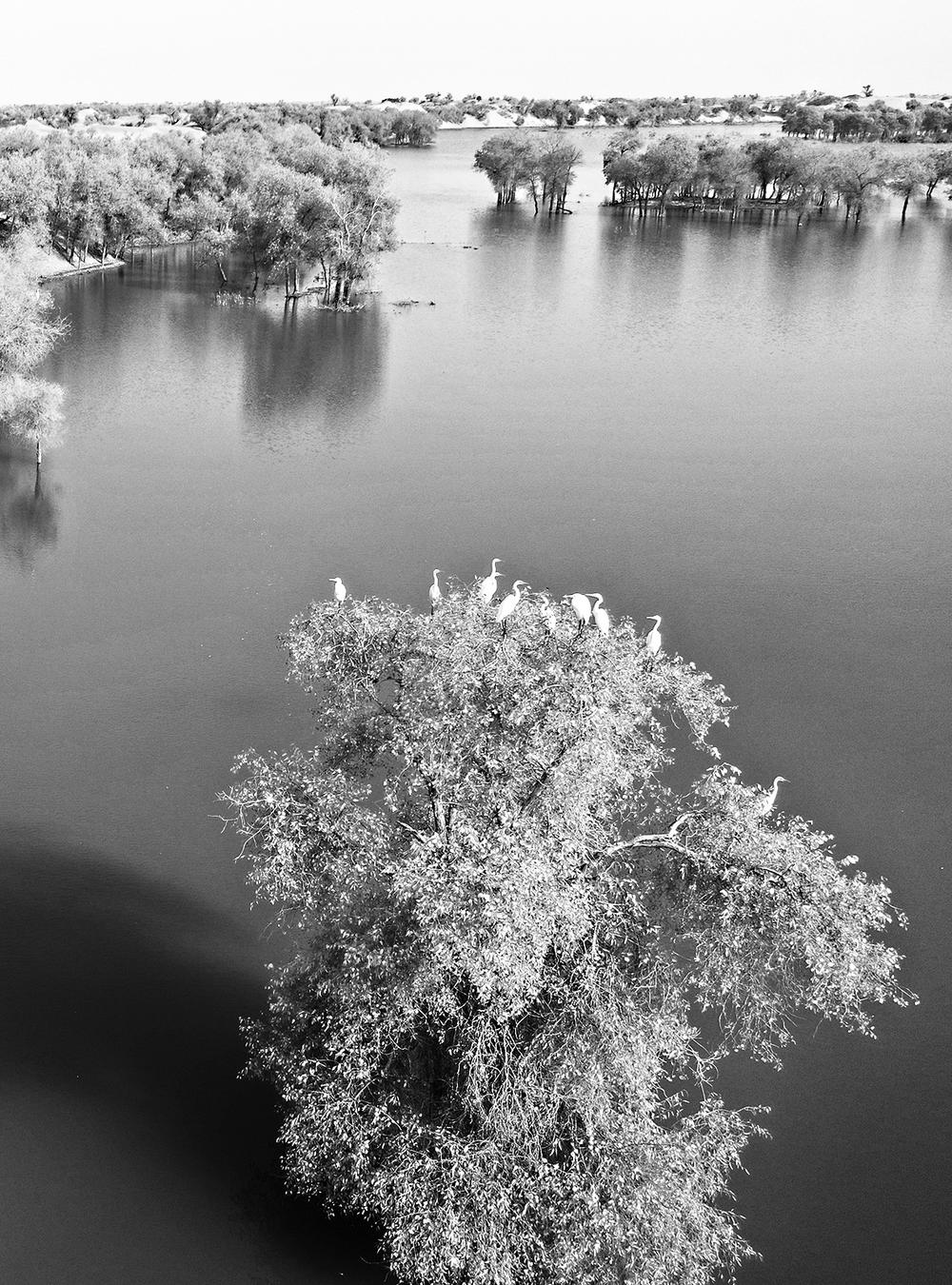

湿地被誉为“地球之肾”和“物种基因库”,具有重要的生态服务功能,在维护生物多样性、固碳减排、缓解和预防自然灾害等方面作用显著。然而,受农业活动、气候变化等影响,全球湿地缩减和退化形势严峻,守护湿地亟需各方携手同行。

根据《湿地公约》,广义上的湿地不仅包括所有湖泊和河流、地下蓄水层、沼泽、湿草甸、泥炭地、绿洲、河口、三角洲和滩涂、红树林和其他沿海地区、珊瑚礁等,还包括鱼塘、稻田、水库和盐田等。

《湿地公约》秘书处曾指出,湿地在减排、适应气候变化影响、扭转生物多样性损失方面发挥了重要作用,也是最为有效的碳汇陆地生态系统之一。

例如,在以滨海湿地为代表的“滨海蓝碳生态系统”中,红树林吸收二氧化碳的速度可达热带雨林的55倍。仅占地球表面积3%的泥炭地,储存了全球30%的陆地碳。“蓝碳”即蓝色碳汇,是指利用海洋活动及海洋生物吸收大气中的二氧化碳,并将其固定、储存在海洋中的过程、活动和机制。

《全球湿地展望》报告还强调,健康的湿地生态系统可助推联合国2030年可持续发展目标实现,提升湿地管理水平可带来健康、食物和水资源安全等红利。据估算,全球湿地每年提供的健康、福祉和安全等生态服务功能价值高达47.4万亿美元,可见守护湿地就是守护人类本身。