N海都记者 董加固 杨江参 文/图

在泉州南安诗山镇联星村杏塘自然村,有一座杏塘土楼,建于清乾隆壬寅年(1782年),与永春“巽(xùn)来庄”土楼(建于1777年)差不多年龄(差5年),相隔也不远(约25公里),同为“回”字形建筑结构,不同的是——杏塘土楼是“众筹”而建。

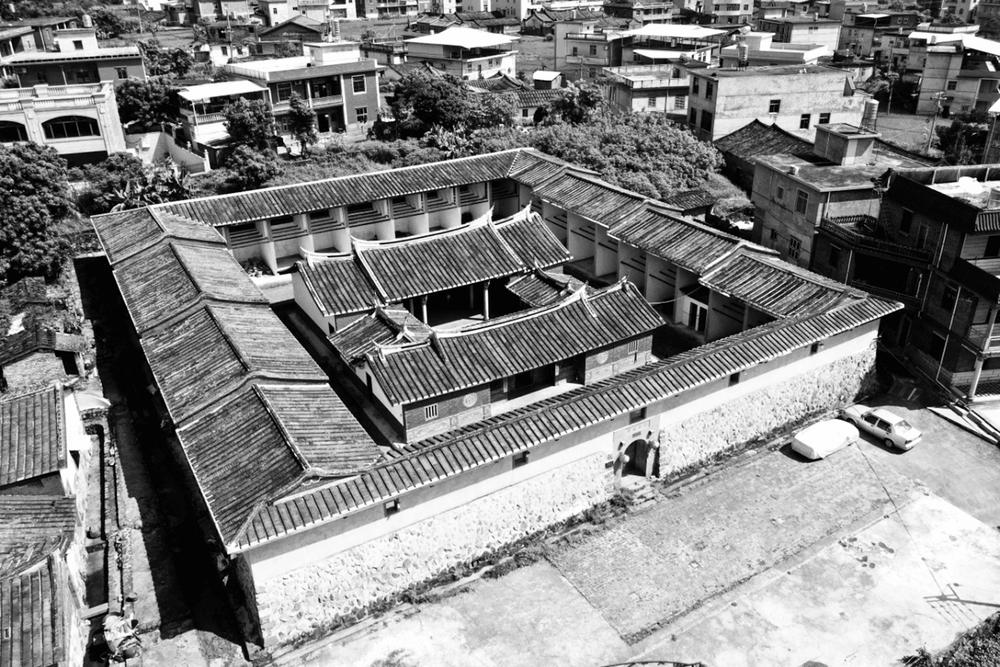

杏塘土楼历经两百多年风雨洗礼,巍然屹立至今。方形的土楼和传统的闽南“皇宫起”传统建筑风格混搭,又让这座老建筑展现出不一样的旖旎风情。土楼是何人主持而建?又是如何“众筹”的?背后隐藏着哪些动人的故事?近日,海都记者冒雨前往探访。

楼里有楼 别有洞天

我们到的时候,阴蒙蒙的天空淅沥沥下着雨,但这丝毫没有影响我们探访土楼的兴致。年轻的联星村党总支部书记陈锦海当起我们的向导。

杏山屹立,塘水深流。当我们驻足杏塘村,便被一座三层楼高的土楼所吸引。青山翠树背景下,加之周围一座座传统闽南大厝的映衬,粉墙黑瓦的杏塘土楼显得巍峨而神秘。

土楼坐北朝南,形似古堡,建筑面积约2500平方米,外围是呈四方形的土石结构围墙,墙高8米、厚2米,下半部5米采用巨石垒砌,上半部3米则使用黏质土夯筑。

土楼朝南是一个方正的青石门框,里面嵌着一个圆拱形大门。门上“户对”的位置,有两个精美的方形浮雕青石向外凸出,一边刻着竹鹿,寓意青梅竹马、爱情永恒、福寿双全;一边刻着松鹤,延年益寿喻长生。门额处镶嵌一块辉绿石匾,上面阴刻楷书大字“颍水流芳”,这正是杏塘陈氏的郡望。

陈锦海拿出钥匙,打开土楼大门,我们这才发现楼里有楼,别有洞天。内里,一座传统闽南风格的宗祠和外围的土楼形成了一个大大的“回”字结构。宗祠是杏塘长房三柱的祠堂,整体建筑雕梁画栋、富丽堂皇。土楼内留存有大量石构件,皆为青石,其中有一口古井,圆形,内直径约30厘米,井水清澈,离井口约3米,井旁有一个直径约1米的“大碗石”,供洗菜等。土楼的内部楼层为穿斗式木构架双层小楼,上下居室外皆有走廊,互相连通,屋盖由杉木椽桷和方形黑瓦片构成。依围墙而建的双层木楼居室共有78间,分布在楼墙两侧及后方。

正大门围墙上,设有众多的瞭望孔或枪眼。这些枪眼,既利于采光通风,又能成为瞭望敌情和向外射击的枪孔。在匪患、猛兽猖獗的年代,固若金汤的墙体和可瞭望可鸣枪的枪眼,曾给陈氏族民很大的安全感。“不单有这些枪眼,土楼边上还有座炮楼,可惜现在没了。”70多岁的村民陈维江说,他小时就住在土楼里,“住有10多户,到了上世纪90年代,陆续搬出了。”

众筹营建 抵御匪患

建造至今,杏塘土楼已有240年历史。

51岁的村民陈庆波家住土楼边上,对土楼的情况颇为了解。他介绍,土楼是由杏塘陈氏七世祖陈绳武主持修筑。当时,陈绳武采用“公筹”的方式,聚集大量资金,并聘来能工巧匠,经数载苦心营建,方才建成这庞大的土楼。细想来,今人玩的“众筹”原来也是拾古人牙慧,这更让人对古人的智慧赞叹不已。

话说回来,在陈氏族人中,陈绳武并非成就最高,却能用自己的智慧和号召力建起土楼,护族人以周全,不得不说是一位奇人。通过翻阅陈庆波提供的《南安贞格杏塘陈氏族谱》(注:清代手抄本),我们了解到了陈绳武历经磨难的人生故事。

陈绳武原名陈重迈,字尔嘉,绳武为其别号。他出生于乾隆癸酉年(1753年),才两个月大时,父亲陈厚顺便去世了。更不幸的是,在他刚满6岁时,母亲也撒手人寰。小绳武成了孤儿后,靠着叔辈和族人们的接济生存,从小便尝遍了人生的疾苦。

都说“苦难教会人成长”,绳武长得既聪颖又伶俐,学业精进,塾师对他非常器重。不过,无父无母的他,能吃饱饭长大已是老天爷恩赐,要走学而优则仕这条路谈何容易。靠着长辈的拉扯长到成年之时,他的叔叔将其叫到跟前,叮嘱他既已成人,该自己独立了。

陈绳武倒也争气,他辍学从商,从小生意做起,靠着勤奋和努力,将生意越做越大。当他家业渐丰时,又开起了典当行,诚信经营,不到而立之年,便成为当地有名的典当铺老板。

和大多数人一样,经商致富后,陈绳武开始建大厝。他在村落的中心位置,建起了一座传统闽南大厝。但传统的建筑,虽然满足了居住的要求,却常常受到外面土匪的侵扰。尤其是当时杏塘村周围匪患猖獗,像陈绳武这样的巨贾更是土匪盯上的目标。为此,陈绳武决定牵头发动族人众筹兴建土楼,抵御匪患。

族人群居 安居乐业

就这样,在他的主持下,一座兼具居住和防御功能的土楼在数年间拔地而起。土楼建起后,陈氏族人群居于此,安居乐业,最多时曾有数百人居住在里面。后来,土楼经过修缮,2012年成为南安市不可移动文物。

值得一提的是,在杏塘土楼后的小山上,长着一株躯干粗壮遒劲、表皮呈鳞片状的高大龙眼树。“今年有结果,个头不大,但特别,有一股冰糖味。”陈庆波告诉我们,据说,这棵龙眼树是陈绳武在清乾隆年间亲手培植的。从当年的小树苗,到如今的根深叶茂,亭亭如盖,这株龙眼树在杏塘人的心中,有着不一样的教化和意义。

陈庆波介绍道,或许是因为年少时家境贫困辍学的原因,陈绳武更懂得“十年树木,百年树人”的不易。吃着百家饭长大的陈绳武,始终不忘感恩反哺、造化乡民。因此在事业发达后,他格外关心家乡的教育事业。他重教兴学,在杏塘土楼门口左侧的小山丘上,出资建起了私塾(今已不在),谨庠序之教,供杏塘子孙求学之用。当年,土楼里家家炊烟袅袅,土楼外的私塾则是书声琅琅,一派生机勃勃。从兴建土楼,建立私塾开始,陈绳武重教兴学、造化乡民的精神,被世代传承了下来,给世人留下了深刻印象。