N海都记者 宋晖

见习记者 吴雪薇

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神,落细落实省委、省政府关于深化闽台深度融合、打造台胞台企登陆第一家园的决策部署,以闽台传承千年的艺术为纽带,促进两岸同胞心灵契合,谱写新时代闽台深度融合华章,1月8日,由中国国家博物馆、福建省文化和旅游厅主办,福建博物院承办的“源·缘——闽台艺术展”在中国国家博物馆展出。

展览分为四个部分,展示超过四百件闽台艺术展品,从戏曲、民艺及工艺美术、文学、书法、美术等不同的方面,通过闽台艺术这一独特载体全面深入地诠释了“两岸一家亲、闽台亲上亲”的思想主题。展期将持续到4月9日。

闽台文化

是两地民众共同的精神印记

台湾自古就是中国神圣领土不可分割的一部分。福建与台湾在地缘与血缘以及文化渊源等方面都有着极为紧密的联系,两岸经济文化交流最早可追溯至石器时代。

福建是台湾同胞最主要的祖籍地,福建先民很早就跨越海峡垦拓台湾。经过一代代移民的经营,台湾地区形成了许多以亲缘宗姓为纽带的闽台文化聚落。闽南话、氏族宗祠、南音、布袋戏、郑成功信俗、妈祖信俗、闽南建筑、石雕、瓷艺等习俗与艺术形式,时时诉说着闽台同根的绵长柔情。闽台文化是两地民众共同的精神印记,闽台艺术是两地艺术家表达感情的桥梁。

据了解,这是中国国家博物馆新年后举办的第一个展览,也是党的二十大后举办的首个以闽台交流合作为主题的国家级展览,在新春佳节来临之际向海内外观众奉献了一场两岸艺术盛宴。本展览由福建博物院历时两年筹备,撰写大纲、论证修改,先后联系全省文博单位及闽台艺术家近百个,最终甄选闽台两地文物及艺术作品近四百件赴京参展,与中国国家博物馆的涉台展品一同构成本次展览。

让观众了解

闽台文化合韵千年的历史脉络

序厅以“同宗同源 敦亲睦族”为主题,通过族谱、家谱、古渡口路亭碑拓片、台湾同胞带回的台湾土壤等展品与抽象的闽南红砖建筑元素结合,展现中华民族“重土恋家、重视血缘”的文化传统。

第一单元“海峡之音 合韵千年”,通过南音、芗剧(歌仔戏)、闽剧、莆仙戏、梨园戏、高甲戏、木偶戏以及现代戏等戏曲形式,展现闽台语言同系,闽台人民通过共同的戏曲传统所表达出的情感联结。

第二单元“艺蕴天工 小康大同”,围绕闽台共同的生活习惯、信俗等,结合两岸工匠、艺术家共同创造的民间工艺以及工艺美术作品,展现闽台同根同源的展览主旨。

第三单元“妙笔生花 写意中华”,则通过文学、书法、绘画、漆画等艺术形式展现闽台文化是中华文化的一部分,两地文化渊源深厚。

希望此次展览能够让广大观众深入了解中华文化多元一体、闽台文化合韵千年的历史脉络,促进两岸同胞心灵契合,更加自觉地坚定文化自信自强。

□重点展品介绍

1.台湾同胞带回的台湾泥土

1988年/中国国家博物馆藏

如今在2300万台湾同胞中,有超过1800万同胞的“根”在福建,尤其是台湾的林、黄、刘、王、蔡、许、郑、李等姓氏族裔,都能在众多闽台两地家谱族谱档案中找到“根”。

2.江加走雕木偶头

上世纪50年代/福建博物院藏

木偶戏又称“傀儡戏”,是由演员操纵木偶做出各种姿势并为之配声的戏剧表演形式。木偶戏在福建落地生根发展出多样的表演形式,其中提线木偶、布袋木偶与铁枝木偶并称“福建木偶三绝”。明清时期,木偶戏随着福建移民传播至台湾地区,成为联系两地人民文化和血缘亲情的重要载体。

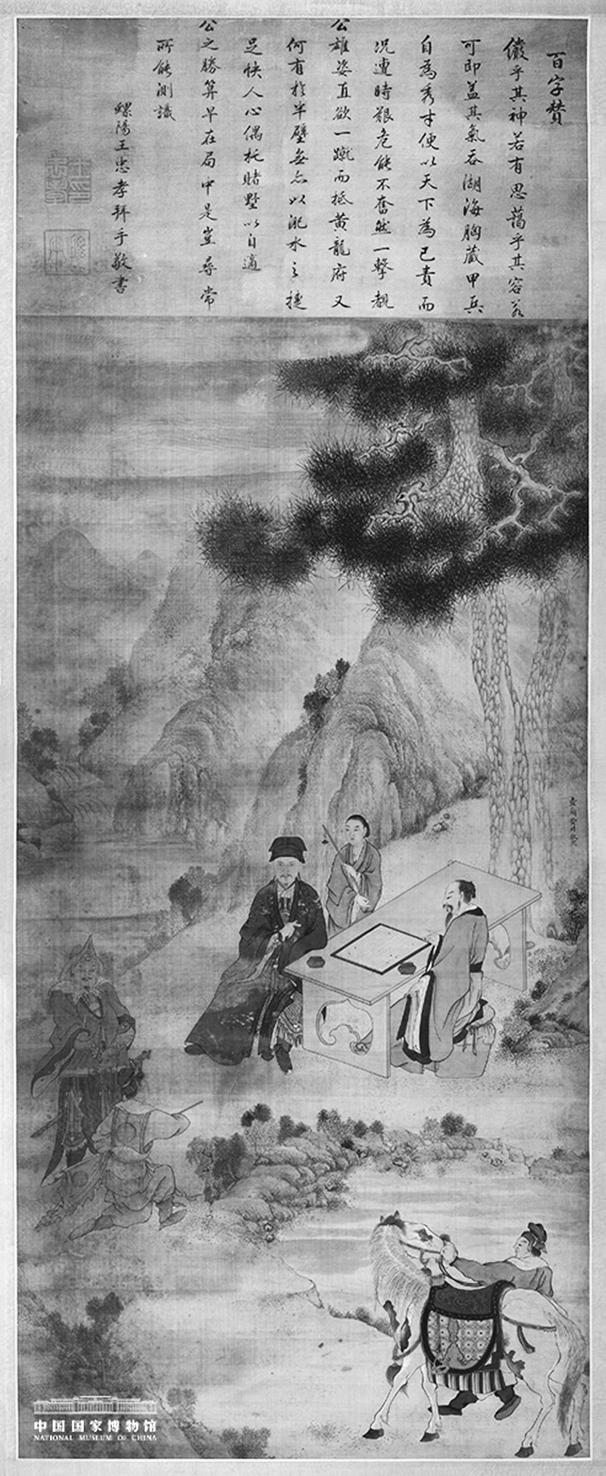

3.郑成功画像

清/中国国家博物馆藏

郑成功(1624—1662),福建泉州南安人,祖籍河南固始,明末清初军事家,民族英雄。因蒙隆武帝赐明朝国姓“朱”,赐名成功,并封忠孝伯,世称“郑赐姓”“郑国姓”“国姓爷”,又因蒙永历帝封延平王,又称“郑延平”。

4.郑成功玉带

明末清初/南安市博物馆藏

这件文物于1929年福建南安水头康店复船山郑成功陵墓出土。在明朝玉带仅限于皇帝、藩王与建立功勋受封的公、侯、伯、驸马及夫人使用。郑成功受封延平王,享有佩玉带的权利。在考古发现与传世的明代玉带中,以20件玉饰组成一带最为多见。

5.金门风狮爷大门陶灯座

清/泉州市博物馆藏

风狮又称风狮爷、石狮爷、石狮公,是闽南、金门、琉球群岛等地设立在建筑物的门、屋顶或村落的高台等处的狮子像,用来替人、家宅、村落镇风辟邪。其造型推测是由庙宇门口的石狮形象演变而来,狮子为百兽之王,狮子的形象常被用于辟邪招福。此构建来自福建金门地区传统建筑,为大门前的陶灯座。

6.刘北山雕“思乡”寿山石摆件

现代

寿山石产于福建福州北郊寿山村附近,因稀少珍贵、石质温润、柔而易攻、色泽美艳而著称,有“国之瑰宝”的美誉。以寿山石为原材的寿山石雕是闽台民间工艺的优秀代表。在两岸经贸、文化交流活动中,寿山石成为凝聚海峡两岸人民的情感和文化共鸣的重要桥梁之一。