N海都记者 宋晖 见习记者 吴雪薇 文/图

中国“福文化”的历史源远流长,它在中国人千百年来追求美好生活的过程中被创造出来,伴随几千年的历史文明发扬光大。福建是全国唯一以“福”冠名的省份,福州更是闻名遐迩的“有福之州”,继承与发展“福文化”,是福建的优势与责任。

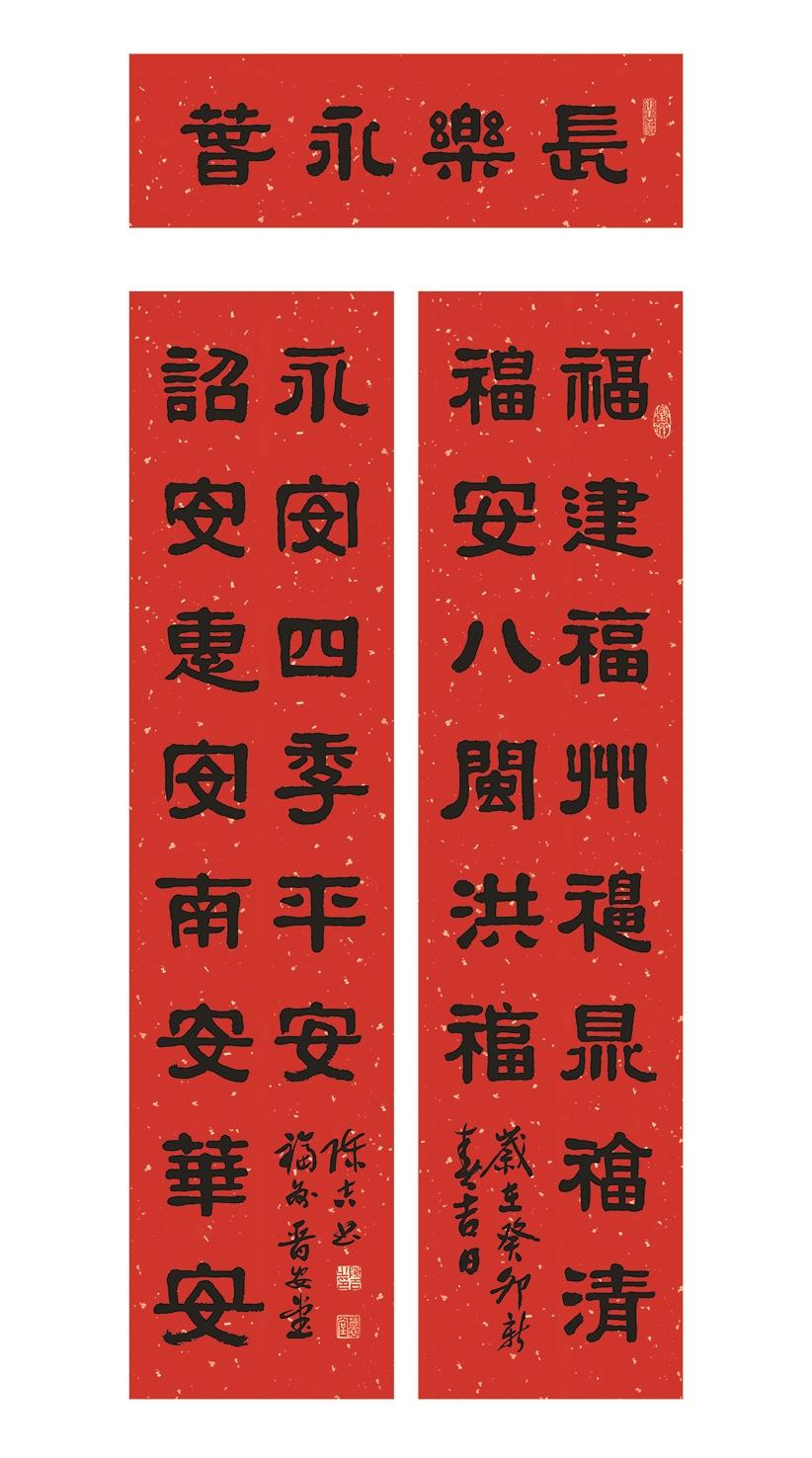

在新春即将到来之际,“福在新时代——陈吉‘福文化’艺术作品展”将于1月20日至2月20日,在厦门的故宫鼓浪屿外国文物馆开展,以对联、五福剪纸、书法、建盏、乌金陶、德化瓷、福州大漆等一批优秀“福文化”作品,与市民共庆新年,中国美术馆馆长吴为山为展览题字。海都记者专访了展品作者、著名书法家、“福文化”专家陈吉,听他为我们讲述福建的“福文化”故事。

爱“福”

“‘福文化’的推动是不会过时的。”陈吉说,2022年以来,福建对“福文化”的推动力量空前——四大“福文化”主题线路:蓝色滨海亲福之旅、绿色生态享福之旅、古色民俗纳福之旅、红色经典集福之旅,让海内外游客尽享八闽福地之美;通过将“福文化”的特质融入文旅规划与宣传,办“福”展、开“福”街、游“福”城,福建用“福文化”点亮了人们的生活,将“清新福建”的美好姿态推向全国。

为何要推动“福文化”呢?“因为接地气。”陈吉拿出一件刚刚设计出来的“兔儿爷”存钱罐,穿红着金的兔儿爷抱着“福”字元宝,憨态可掬,喜庆祥和。“福文化不仅存在于文旅行业,而且无处不在。春节期间,大家走亲访友,送个小礼物吧,人家不一定好意思收,但你要送福,人家一定喜欢。”“福”传达了老百姓最真诚美好的祝愿,代表着幸福美好的期盼,在中华文化基因里根深蒂固;“福文化”也随着华人的脚步远播海外,走上唐人街的街头,走上纽约时代广场,受到不同文化人们的普遍欢迎。

传“福”

作为中国非物质文化遗产保护协会的副会长,陈吉一直致力于挖掘“福文化”的内涵,并以其为触媒,解决福建“非遗”传承保护的难点。

“福建有非常丰厚的非遗资源,非遗项目独具特色。然而与全国其他地区一样,我省的非遗保护也面临着经费缺乏、传人凋零的困境。”他在《让福文化给福建非遗插上腾飞的翅膀》一文中写道,“‘福文化’可成为‘非遗’保护很好的载体,和文旅经济的结合,让‘非遗’的保护更有生命力;加入‘福文化’,在彰显福建‘福文化’特色的同时,使非遗传承与保护更加贴近人们的生活。”

接受海都记者采访时,陈吉老师一边聊福,一边端起建阳青白瓷竹节杯,这也是他的“福文化”文创产品,颜色清雅,胎质圆润,他的书法“福”字在杯底若隐若现。“就这么个竹节杯,注入‘福文化’内涵,售价不菲,还供不应求。这说明‘福文化’有其独特魅力,让非遗项目的从业者大有可为。”此外,建盏、茶叶、漆器等,都是福建工艺美术的骄傲,精湛的技艺在“福文化”的加持下,让人们感受到其间蕴含的创意与心意。

陈吉老师说,以优秀的文创产品为媒,“福文化”走入人们的心灵;以“福文化”为媒,非遗艺术进入人们的生活。“这不是一种简单的文创,这是‘福文化’与当代审美需求的结合,是精神的升华。”

造“福”

多年来,陈吉老师一直探索着“福文化”与社会更多业态的结合。“福文化”不仅可与非遗结合,还能与当下热门的数字经济结合:兴业银行曾使用陈吉的“五福书法”,推出“福文化”数字藏品(NFT),受到超4万名市民的追捧,1665件藏品一上线就被领取一空。

数字藏品的授权,让陈吉得到6.9万余元的授权费,他用这笔收入资助了11名困难大学生。

“用做‘福文化’得来的钱,奉献给社会,是积福积德。”陈吉笑着说。逢年过节,他自掏腰包买材料,精心写书法、写春联分送大家,分享年节的福气。

红彤彤的春联装点了人们的厅堂,陈吉看着自己的作品给大家带来快乐,心里也很满足。“还有甘肃的老百姓慕名写信求福字呢!我不写不寄,心里就会觉得过意不去。”

武夷山邀请他为城村古汉城遗址题字,他无偿完成。“能为人们、为社会做点事,我心里是快乐的。这也是福的意义所在。”

“福文化”如何在年轻人中普及,也是陈吉老师关心的话题。他认为,“福文化”的推广一定要符合年轻人的审美,通过喜闻乐见的载体,让年轻人由表及里,能够知福、惜福,更要为社会谋福造福。传统的福文化,是“小我”,是对家庭幸福美好的追求,而当代“福文化”则植根民族社会,是“为天下人谋永福”的理想信念。“通过‘福文化’,让人们的精神追求更加高尚,心灵得到升华,这是推广‘福文化’的最终目的。”