N新华社 央视

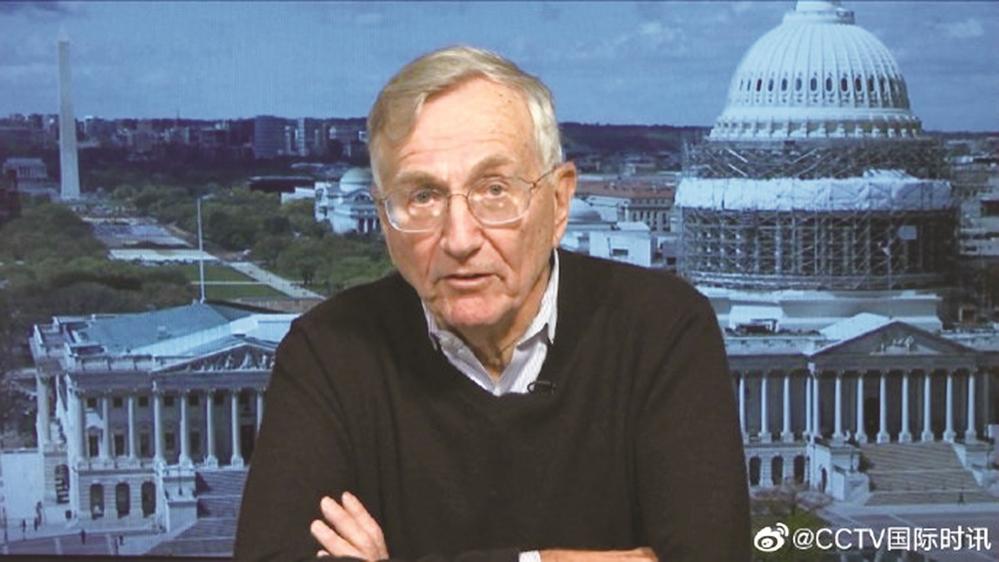

本月8日,美国资深调查记者西摩·赫什以知情人士为消息源发表题为《美国如何摧毁北溪管道》的文章,爆料美国和挪威军队共同破坏“北溪”天然气管道。针对此爆料,美国白宫、中央情报局和挪威外交部均予以否认,丹麦首相府、国防部和司法部则表示“无可奉告”。俄罗斯抨击西方国家试图默默了结调查。不少专家认为,西方在这一问题上遮遮掩掩,是因为一旦承认将极大冲击美欧关系。

美国早有策划

俄罗斯卫星通讯社8日援引赫什在“订阅堆栈”网站发表的文章报道,2022年6月中旬,借助北约“波罗的海行动”年度演习掩护,美国海军潜水员在“北溪”管道上安放远程遥控炸弹。同年9月26日,由挪威海军飞机投下一枚声呐浮标,引爆炸药,炸断“北溪-1”和“北溪-2”四条管线中的三条。

赫什的这篇文章说,拜登在同其国安团队进行9个多月“高度机密的反复辩论”之后,决定破坏“北溪”管道。辩论的主要焦点并不在于是否实施破坏,而在于如何不留下指向美方的证据。

按照文章说法,拜登授权总统国家安全事务助理杰克·沙利文组建一个跨部门工作组,制定相关计划。沙利文2021年12月主持召开该工作组首次会议,讨论一旦俄罗斯对乌克兰发动军事行动,美方如何回应。

文章援引知情人士消息指出,工作组成员明白,沙利文想让他们制定一项破坏“北溪-1”和“北溪-2”管道的计划,并且沙利文是在转达总统拜登的意图。

拜登说漏了嘴

赫什在文中写道,美国海军曾建议用潜艇直接攻击输气管道,空军讨论过投掷延迟引信炸弹的方案,中情局则强调行动必须隐蔽。

文章以知情人士为消息源说,正是中情局2022年年初提出炸毁“北溪”系列管道的办法。中情局工作组成员“与白宫没有直接联系”,而且他们都很想知道拜登是否确实想要实施这起破坏行动,直到中情局局长威廉·伯恩斯下令“动手”。

2022年2月7日,拜登在白宫与到访的德国总理朔尔茨出席联合记者会时曾声称:“倘若俄罗斯侵略乌克兰……‘北溪-2’管道将不复存在。我们会令其完结。”对此,赫什引述知情人士的话说,拜登的言论让数名参与策划“北溪”事件的人感到震惊。因为按计划,炸毁“北溪”管道的行动不会事先公之于众。拜登根本没搞明白,或者忽略了这一点。

知情人士说,美国相关部门在讨论如何破坏“北溪”管道时,“所有相关人员都明白其中风险”。如果这起袭击追溯到美国身上,会被视为“战争行为”。

俄称危险先例

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在社交媒体平台上说:“白宫现在必须就所有这些事实作出回应。”

就赫什这篇文章,俄罗斯驻奥地利大使德米特里·柳宾斯基在社交媒体写道,西方国家就“北溪”事件调查集体闭口,是为掩护“尽人皆知”的破坏者。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说,赫什的报道在西方没有获得关注,“这不能不让我们惊讶”。他强调,“全世界必须找出真相,是谁实施了破坏行动”,那些人应该受到惩罚。

佩斯科夫强调:“这是一个非常危险的先例,如果有人干了一次(破坏),他们就能在全球的任何其他地方再干一次。”

围绕“北溪”天然气管道泄漏事件,俄方多次呼吁共同调查,但遭西方国家拒绝。俄罗斯驻丹麦大使巴尔宾说,丹麦就“北溪”管道泄漏事件启动调查以来,没有提供任何关于调查进展和结果的信息,也未与俄方合作,这令人生疑。

扎哈罗娃上月12日说,瑞典和丹麦拒绝俄方参与调查,可能是因为如果“俄方经过客观调查”,发现“这场破坏活动和恐怖主义背后的策划者和执行者”,“结论可能令(有些)人难堪”。

国际呼吁调查

白宫国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森8日在一份声明中称,赫什这篇文章“完全虚假、纯属虚构”。中情局、国务院发言人也作同样表态。

据挪威媒体报道,挪威外交部也否认赫什的说法,认为这是凭空猜测。新华社记者就此联系了丹麦首相府、国防部和司法部,但得到的答复均是“无可奉告”。

值得一提的是,对于赫什的爆料,美国的主流媒体基本视而不见。在丹麦,仅TV2新闻频道对此事进行报道,并在报道中称赫什是个充满争议的记者。

国际社会呼吁对美国被指破坏“北溪”管道事件展开国际调查。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9日说,全世界“必须找出”是谁破坏了管道。

中国外交部发言人毛宁10日表示,如果赫什的调查报道属实,这是不可接受并且必须受到追责的行为。美方应当向世界作出负责任的交代。

德国联邦议院议员塞维姆·达代伦10日呼吁在联合国的主持下成立独立的调查委员会,彻查“北溪”管道遭袭事件。德国选择党也在联邦议院呼吁联邦政府对此案做出澄清。

奥地利前外长卡琳·克奈斯尔说,从2018年开始,美国就下决心要让“北溪”管道永远不会运转,但她从未想到美国会炸了它,我们可以把相关事件称为恐怖主义行为。

□分析

西方为何遮遮掩掩

瑞典跨国和平与未来研究基金会创始人奥贝里对赫什的结论表示认同。他说,赫什的精细分析说明了破坏是如何计划和完成的,结论并不令人意外,“美国在挪威提供的重要帮助下,对友好盟国德国和其他欧洲国家犯下了罪行”。“北溪”管道的破坏和经济制裁一道,对欧洲经济造成了巨大和不断累积的伤害,这是“美国对其顺从盟友展开的经济战”。

多名俄罗斯专家认为,赫什的爆料既不会引起西方广泛关注,也不会迫使西方国家公开他们对“北溪”事件的调查结果。俄国家能源安全基金会首席分析师尤什科夫说:“即使德国人、瑞典人或丹麦人自己发现了美国参与爆炸的某些证据,他们也未必敢说,因为他们无法承担后果。”

俄罗斯科学院欧洲研究所副所长别洛夫表示,丹麦、瑞典和德国迄今都在隐瞒信息,因为公布现有事实可能会对它们与第三国以及爆炸“直接幕后国”间的关系产生深远影响。

丹麦奥尔堡大学政治与社会系国际关系学教授李形说,白宫和挪威政府的迅速否认毫不意外,因为如果报道属实,将对美欧关系造成剧烈冲击。首先,在西方媒体的一贯宣传中,欧洲的基础设施笼罩在所谓的“俄罗斯威胁”下,俄罗斯应该是炸毁“北溪”管道的“主谋”,一旦证实此事是美国所为,将颠覆欧洲民众对这套西方叙事的认同。其次,欧洲将再次看到,乌克兰危机久拖不决的原因在于美国,是美国的利益集团不愿看到这场发生在欧洲的冲突结束。最后,欧洲战略自主的紧迫感将进一步增强,欧洲人将迎来不得不做出决定的时刻。

□事件回放

北溪管道爆炸

去年9月,俄罗斯向欧洲输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道在瑞典和丹麦附近海域出现4处泄漏点。德国、丹麦和瑞典调查后认为管道可能遭人为破坏,俄方指认西方国家制造破坏。俄罗斯总统普京说,这两起管道爆炸事件显然是恐怖袭击。

“北溪-1”于2012年开通,从俄罗斯维堡出发,经波罗的海直通德国,向欧洲多国输送俄产天然气,年输气量可达550亿立方米。“北溪-2”与“北溪-1”大致平行,设计容量相当,2021年完工后,因美国方面阻挠而迟迟无法投入运营。

俄罗斯去年2月24日对乌克兰发起特别军事行动前几天,德国政府中止“北溪-2”项目审批进程。西方随后对俄罗斯发起一系列经济制裁,欧盟决定逐步减少进口俄罗斯能源,转而购买更多美国生产、价格更高的液化天然气。俄方则减少对欧洲供气,“北溪-1”输气量去年6月中旬以后大幅减少,同年8月底因维修原因彻底暂停输气。