N海都记者 宋晖 见习记者 吴雪薇

近日,有网民称“对中小学选此书内容做课文深感不安,中小学不能给毒小说做推广宣传。《水浒》毒害青少年,应从课文中清除……”。此言一出,让《水浒传》冲上“热搜”(2月16日本报A08版曾做报道《〈水浒〉咋成了“毒小说”?》)。

当然,这样的“评论”与“建议”,大可一笑了之,但你可能没有想到:作为中国四大古典名著之一的《水浒传》,其实有着诸多“福建元素”。

第一本《水浒传》在建阳刊刻?

《水浒》的故事早在南宋时期就已在民间流传,但直到元末明初,施耐庵才将故事整理成了小说,最早的名字是《江湖豪客传》。施耐庵对书名并不满意,他的学生罗贯中(注:有学者认为罗贯中是施耐庵的弟子)建议把书名改为《水浒传》。水浒,就是水边,既点明故事发生地点,又含有“在野”的意思。据说,最早的刻本就是在福建建阳刊刻的。

建阳当地也一直流传着建阳书肆出版《水浒传》的故事:明初《水浒传》抄本传入宫廷,因所述官逼民反、替天行道,朱元璋御批此书为“倡乱之书”,以至于无一家书肆敢刊印。唯独建阳的书肆对禁令敢于视而不见,率先刊刻《水浒传》。

建阳流传着刊刻前后生动的故事:施耐庵去世后,罗贯中准备把《水浒传》刻印出来,可江浙一带书坊,没有一家敢接受。当时建阳书坊刻书很有名气,罗贯中便在建阳住下,但不久后染病离世。150多年后,一位叫宗臣的人奉旨来到福建做提学副使,罗家后人拜见了宗臣,请求准许刻印出版《水浒传》。宗臣阅后,不由惊叹:如此巨著,尚流散民间,实乃我等官员之过。他当即奏请朝廷,终将这部著作在坊间刻印问世。书中忠义豪情的梁山好汉,迅速成为将士们崇拜的偶像,抗倭斗志也被大大激发。

不论此说法靠不靠谱,但当时福建建阳确实推动了《水浒传》的传播。福建师大文学院涂秀虹教授认为,明代建阳的书坊规模发展至顶峰,共计230家书坊,是全国各省书坊数最多的地区。明代建阳刊刻的小说分成两大类:一类是《三国志演义》《水浒传》《西游记》等经典名著的刊刻与改编,这三部小说的明代刊本大多出自建阳,这些版本是探讨祖本面貌、版本关系、小说艺术发展过程等问题的重要依据,备受国内外学者重视。另一类是在经典名著影响下类型小说的编刊,建阳书坊多是自编自刊,如《列国志传》《唐书志传》《南北宋志传》《大宋中兴通俗演义》《包龙图判百家公案》等,开拓了列国志、说唐、杨家将、说岳、包公等题材的创作。

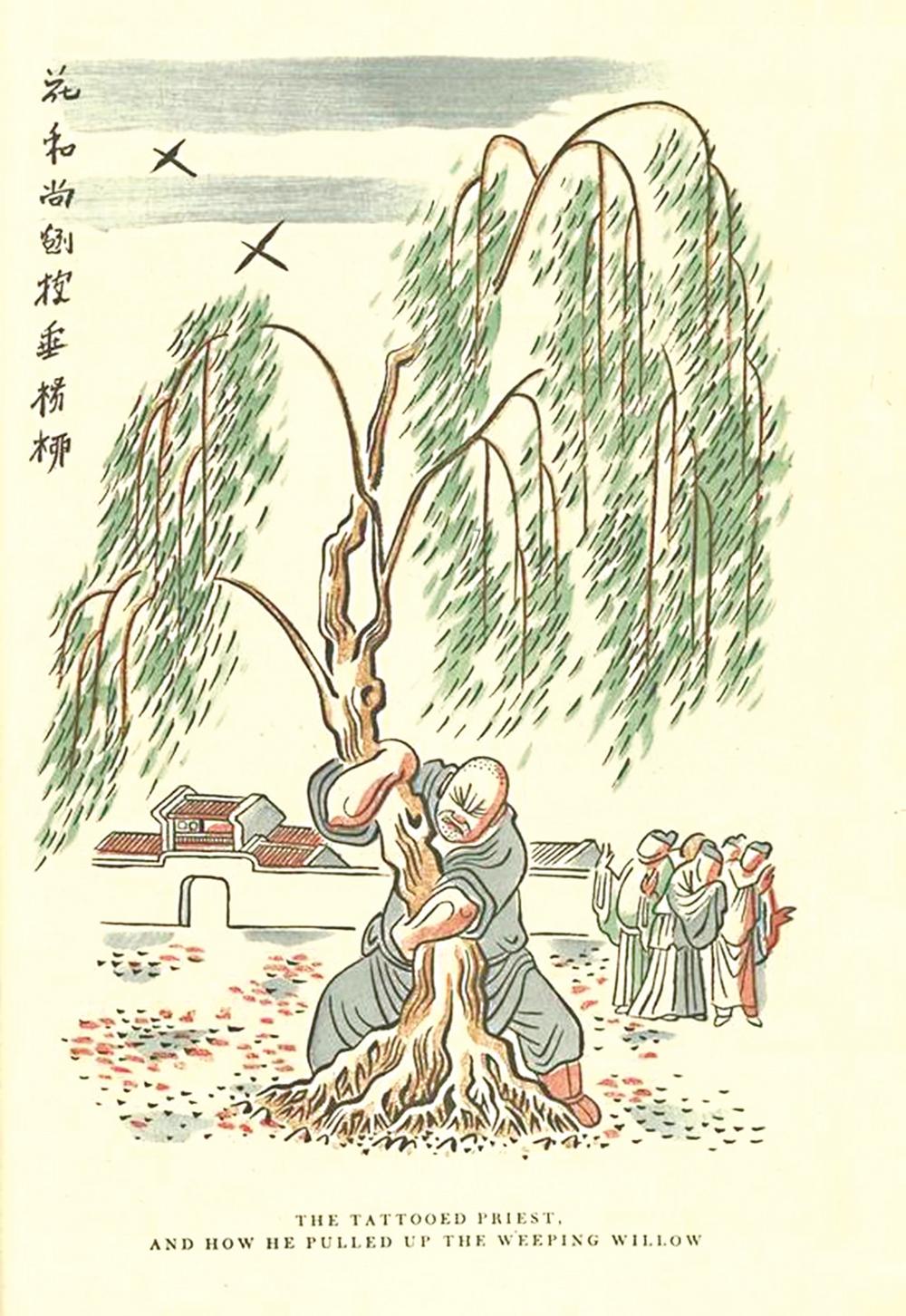

建阳书坊出的《水浒传》,在版式上延续宋元经史普及读物插图本的形式,以上图下文为主,以图释文,这种版式跟小说的随文注释评点相结合,引导文化水平不高的读者阅读,十分用心。

泉州人李贽第一个点评《水浒传》

向来登不上文学大雅之堂的小说,到了明代由于本身已蔚为壮观,又经一些有识之士积极提倡,终于渐次跻身文学之林,倡导最力者首推福建泉州人李贽(号卓吾)。

李贽是第一位点评《水浒传》的评论家。他是明代中期文人,明嘉靖年间中举,入仕后担任国子监博士等职务。

在点评《水浒传》过程中,李贽重视分析人物性格和故事情节,对于书中不合理的地方也直言不讳。比如他十分认可对鲁智深、武松等人的塑造,这些人物非常成功,人物的性格和做事方式十分贴合。点评不能“只赞美不批评”,在不合理的地方,他会直接批注“扯淡”二字。

点评要有文采,突出趣味性,让点评的魅力丝毫不弱于原著。他评“景阳冈武松打虎”说:“一幅打虎图,活虎活人,俱在眼前。”在“林教头风雪山神庙”故事中,又有“误入白虎堂”“刺配沧州道”“风雪山神庙”等奇妙情节,环环紧扣,李贽评:“情事都从绝处生出来,却无一些做作之意,此文章承接入妙处。”

李贽点评《水浒传》的意义在于,历来文人只对经史子集进行注疏,小说在古代文学中属于小众通俗作品,能够有专业文人进行评点,提高了小说的地位。

李贽不仅点评了《水浒传》,还评过《西游记》《西厢记》《浣纱记》《拜月亭记》等。李贽的评点,本身具有很高的理论和批评价值,更对后世产生了极大的影响,明末清初的批评家金圣叹就是其中一位。

漳州人林语堂 为赛珍珠“英译版《水浒传》”作序

1948年,福建漳州人林语堂在为诺贝尔文学奖得主、美国作家赛珍珠的英译版《水浒传》第三版作序时写下:“……在无辜的人被腐败的官员打入牢狱、官府的繁文缛节和官员的贪污腐败使百姓难以通过法律伸冤的时候,最能令人感觉心情振奋的事情莫过于看到有人敢想敢做,足智多谋,强悍勇猛,就像是(美国)电影演员加里·库珀和兰道夫·斯科特所扮演的好汉越狱逃脱,然后凭借着机敏、计谋和超拔的体力像罗宾汉和单枪匹马的德克萨斯警官那样解救无辜的人……”

林语堂是从国民性的角度,向西方读者介绍中国的经典名著《水浒传》,可谓另辟蹊径。

赛珍珠出生于美国,但在她出生后未满四个月便被父母带到了中国,来到了江苏镇江。由于自幼便浸染在中西方文化的熏陶之下,同时又以异乡者的身份长期生活在中国的土地上,赛珍珠自然能以双重文化视角来审视她眼中的中国。她深知,尽管中国有着悠久的文化与灿烂的文明,彼时的西方人却很难听到来自中国的声音,于是决定将《水浒传》传播到西方。

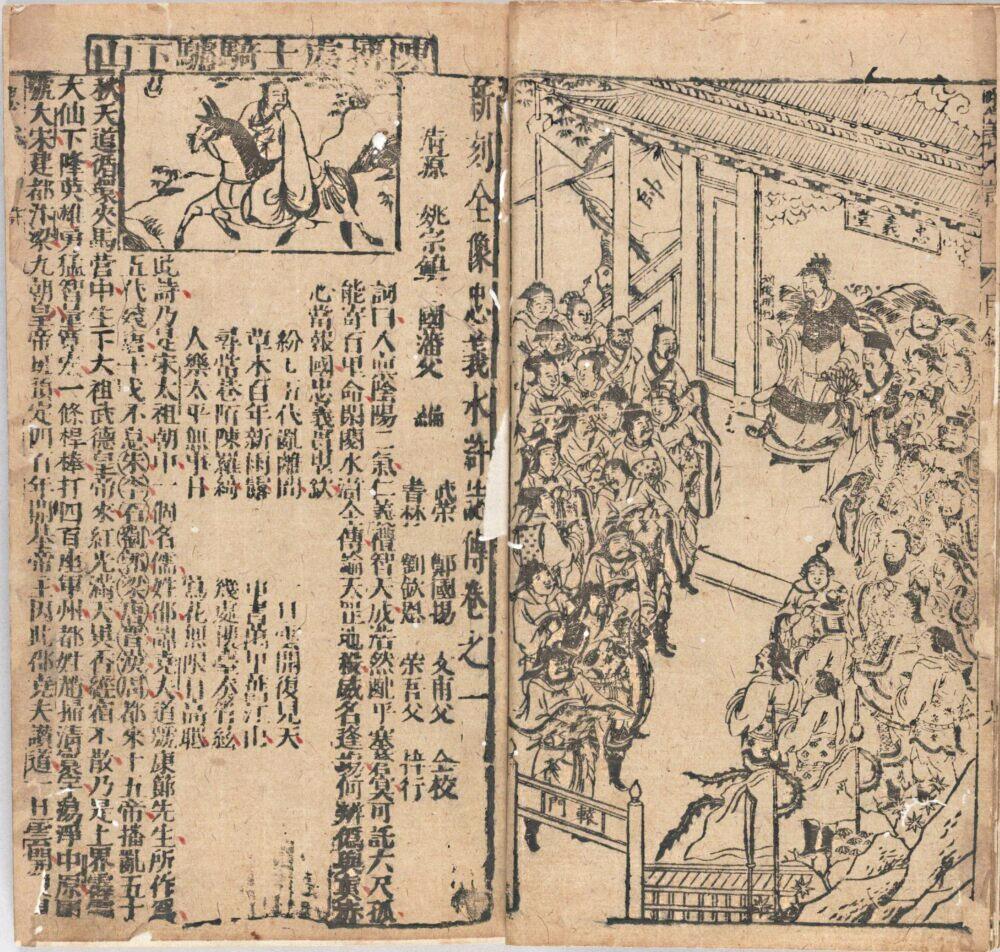

赛珍珠耗费了五年时间将《水浒传》翻译为英文,并将其命名为《四海之内皆兄弟》(All Men Are Brothers),书名取自《论语》:“四海之内,皆兄弟也。”这是首个英文全译本《水浒传》,而且在海外流传最广、影响最大。

1936年,41岁的林语堂离开故国,来到了太平洋彼岸的美国,就住在赛珍珠夫妇的宾夕法尼亚州乡间别墅里。

林语堂和赛珍珠一起创作过剧本,还打算共同把《红楼梦》翻译成英文,后因难度太大而改变初衷。林语堂便借鉴《红楼梦》的艺术形式,写成了70万字的《京华烟云》,并立即把《京华烟云》完稿的消息打电报告诉赛珍珠夫妇。赛珍珠在回电中盛赞林语堂说:“你不知道你的创作是多么伟大。”林语堂也因《京华烟云》获1975年诺贝尔文学奖提名。

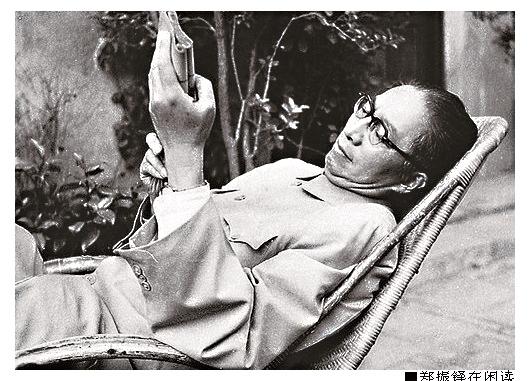

福州人郑振铎 点校、研究《水浒传》

福州人郑振铎在新中国成立后的中国科学院曾同时担任文学研究所和考古研究所的首任所长,在艺术学、文献学、民俗学、编辑学、博物馆学、社会学等方面,均有精深的造诣和重大的建树。

早在1950年3月,他就发起组织古典文艺整理委员会,邀请名家学者参加。他自己亲自参加校勘、整理、标点《水浒全传》等,还写了学术性的序文。

郑振铎《水浒传》研究的重要成果是对《水浒传》的诸多版本进行了考证,基本厘正了它们之间的发展演变关系。

郑振铎认为《水浒传》版本演变应当是和文本的演变基本一致,分为七个阶段。第一阶段是南宋时期,《水浒传》就有了“底本”,但这个本子“已绝不可得见”。第二个阶段是元代的“施本”(施耐庵),这个本子“今也绝难得到”。他认为元代的《水浒传》“已与今本相差不远,或者今本之中有一种竟是由元人底本演化而来的”。

第三阶段是元末明初的“罗本”。罗贯中“依据施氏之作,重为编次”,创作出了新的《水浒传》,成为今后一切《水浒传》的祖本,“罗氏这部书便是许多今本《水浒传》之所从出。但罗书今亦未得见,根据种种理由,略可知其书的内容大概。又其一部或全部的原文,似仍存在各种简本《水浒传》中”。

第四阶段是嘉靖时期的“郭本”(郭勋),它继承了罗本的主体,插增了“征辽”部分,文辞优美,成为《水浒传》“最完美的一个本子,也是一切繁本《水浒传》的祖本”。第五阶段是万历时期的插增本,它们在罗贯中原本《水浒传》基础上增加了田虎、王庆故事,又将郭本“征辽”故事删节并入,并仿照郭本将罗氏原本分卷分则的格式变为回目,从此“‘水浒故事’的演变,至此始宣告完成”。第六阶段是“杨本”(杨定见),它以郭本为基础,通过“增定诗词”“校订文字”以及插入改写的田虎、王庆故事,最终形成“一部最完备”的《水浒全传》。

最后一阶段是明末清初的“金本”,是金圣叹在郭本基础上通过腰斩七十回以后的文字形成的一种新的《水浒传》版本,并在后来几百年间风行一时。

(本版图片均为资料图)