N海都见习记者

吴雪薇

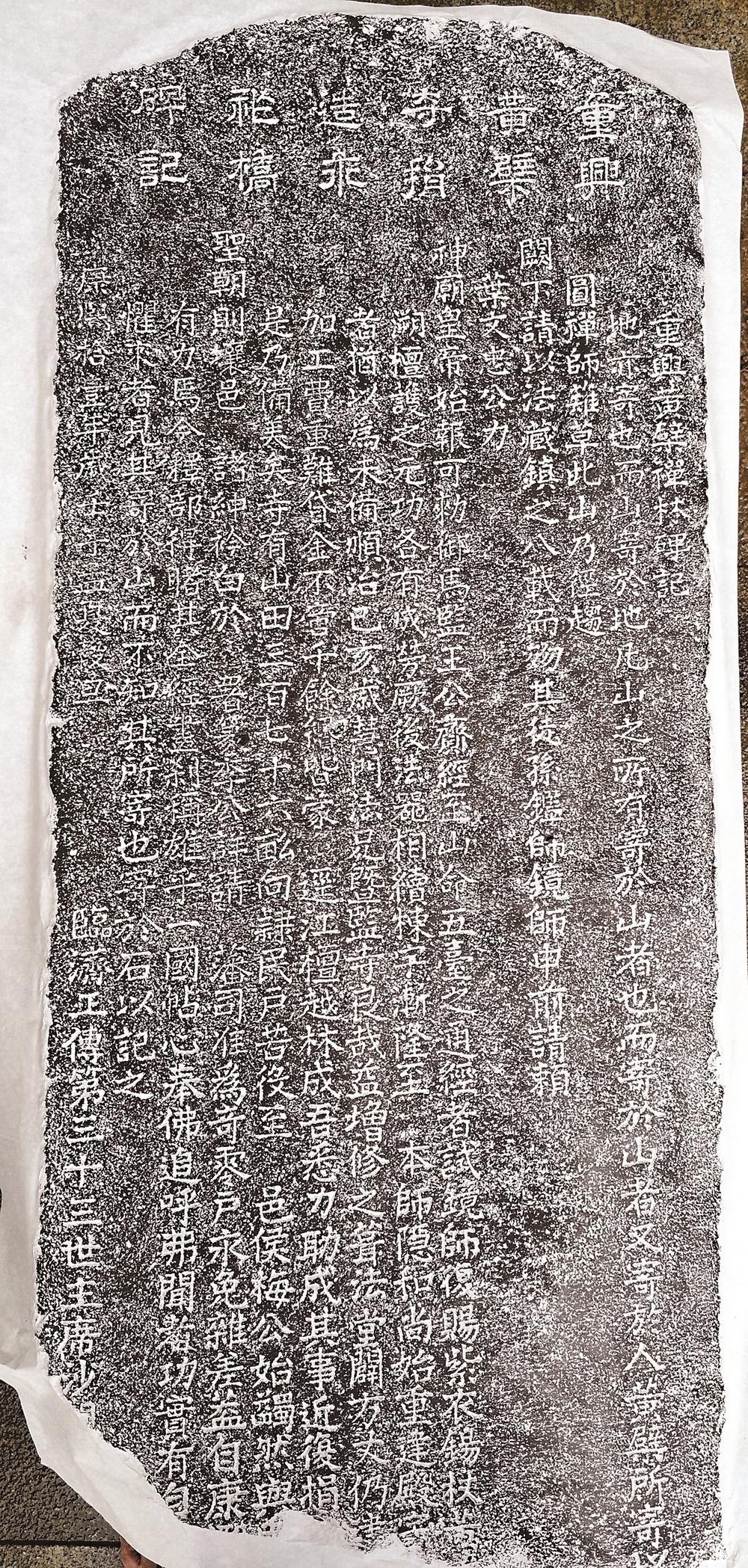

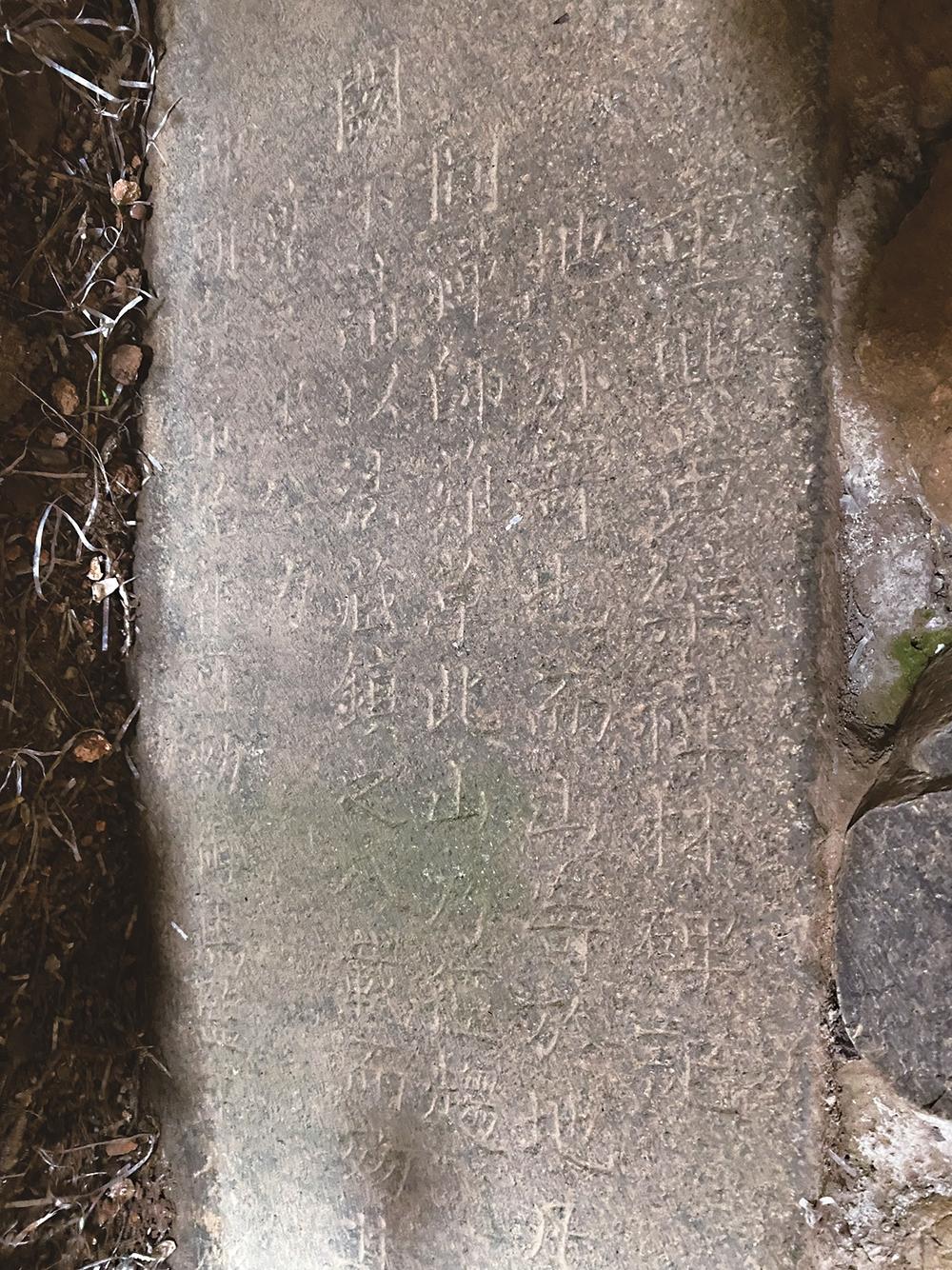

近日,福建省黄檗禅文化研究院在对福清黄檗山周边进行文化遗存考察时,发现一块康熙十一年(1672年)的“重兴黄檗寺捐造永祚桥碑”。这块石碑,砌在渔溪镇宫后村一户临建民房的墙基上。经专家辨认,此碑是康熙十一年所立,碑文大体是“重兴黄檗禅林碑记”。据黄檗山万福寺住持定明法师介绍,这是福清黄檗山发现的现存的唯一一块重兴纪事碑。这块碑有什么特别的故事呢?黄檗书院研究员王赞成老师表示,其印证了《黄檗山寺志》记载的黄檗山中天正圆禅师赴京请藏,重兴黄檗禅林的重大事件。

碑文讲述中天禅师中兴黄檗的故事

据福清黄檗寺志记载,明万历二十九年(1601年),黄檗山的中天正圆禅师赴京请藏,也就是请皇上赐予寺院《大藏经》,历经八个寒暑,最终却卒于北京。他的两位法孙,鉴源兴寿与镜源兴慈禅师,继承祖师的遗志,步行数千里,赶赴京城继续请皇上赐藏,坚持六载。直至万历四十二年(1614年),正好赶上万历皇帝为其母皇太后祝寿,要向全国名山巨刹颁赐大藏经,经福清乡贤、首辅大学士叶向高鼎力协助奏请,万历皇帝特赐予黄檗山永乐北藏一部。

鉴源兴寿禅师正是创立日本黄檗宗的隐元禅师的剃度师父。而另外一位镜源兴慈禅师自幼聪颖过人,才华横溢,他跋涉前往京师后,皇上测试他《楞严经》,他对答如流,让皇帝十分佩服,于是奖赏了镜源兴慈禅师藏经六百七十八函,帑金三百两,敕书一道,还有寺额、紫伽梨、钵盂、锡杖等佛教珍宝。

此次发现的“重兴黄檗禅林碑”,正清晰记载了这个重大事件,是道光黄檗寺志的重要实物佐证。这个碑记还说,在太监王举来黄檗山护送大藏经的时候,还带来了“五台之通经者”,也就是五台山熟悉经部的高僧,对镜源禅师进行了考试,镜源禅师圆满通过之后,“复赐紫衣、锡杖”。中天正圆禅师师徒两代的赴京请藏,让黄檗山万福寺成为名扬四方的闽地名刹。

碑缺失十分之一,但最重要信息都在

此碑既为“重兴黄檗寺捐造永祚桥碑”,必然也述说着黄檗山中有一座“永祚桥”。那么这座桥存在吗?

道光年间的《黄檗山寺志》记载有碑刻所表明的这座“永祚桥”。这块“重兴黄檗寺捐造永祚桥碑”的发现,正好使这则记载得到印证。同时,此碑也记载了历代檀越(寺院的施主)对黄檗山的护持之功,以及隐元禅师的重兴之功、慧门如沛禅师的修葺之功,以及对迳江檀越林成吾捐金的感铭。当地县令免了寺院“山田三百七十六亩”租户的苦役,自康熙朝又对寺院“永免杂差”,使得黄檗古刹得以“帖心奉佛”,进而扬名四方。

据福建省黄檗禅文化研究院副院长白撞雨介绍,当时立碑的目的,就是记录祖师中兴黄檗之功,檀越护持黄檗之德。

在这座“黄檗寺永祚桥碑”立碑的第二年,隐元禅师圆寂于日本京都的黄檗山,去世时82岁。同一年,超愿虚白禅师也入龛坐化,去世时58岁。

黄檗书院研究员李斗石教授介绍说,这块康熙年间的“重兴黄檗禅林碑”,虽然大体缺失十分之一,但保留了碑额、碑记题名、年款这些最重要的信息和四百多字的大部分碑文,这是很难得的。

白撞雨称,隐元禅师在重兴黄檗中厥功至伟,超愿虚白禅师在福清造桥竖碑,为这些黄檗宗祖、檀越立传。今年,是两位黄檗祖师圆寂350周年。石碑的重现,为我们讲述了福清黄檗山的许多故事,也是黄檗禅文化的一大幸事。

□点击

隐元禅师东渡弘法

说到东渡弘法的高僧,大家都知道唐代东渡日本弘法的鉴真和尚。而在清代,福清黄檗山万福寺高僧隐元禅师,以63岁高龄东渡传禅,在日本创立黄檗宗。隐元禅师在日本弘法20年,泽流后世。

隐元名隆琦,明万历二十年(1592年)生于福清县灵得里东林(今福清市上迳镇东林村)。明崇祯十年(1637年),隐元禅师成为黄檗山住持,并逐渐使黄檗山成为规模宏大的十方丛林。

清顺治十一年(1654年),隐元禅师从黄檗山出发前往厦门。郑成功听说隐元东渡弘法,也出资相助。当年六月,郑成功的军船从厦门出发,隐元禅师等三十人即乘此船东渡。