N海都见习记者 吴雪薇/文 毛朝青/图

“趁着天气好来烟台山玩一玩,看见有对渡的船可以坐去对面的苍霞,风景还不错,就来试试看。”最近,连日阳光明媚的好天气,让福州市内各大景点的人气爆棚,1月中旬才恢复通航的闽江对渡游船也不例外,不少游客来乘坐游船体验对渡的感觉。

对于闽江对渡的历史,许多人只知和旧时上下杭的繁盛商贸有关,但更多详细的故事,则不甚了解。当年闽江江面上的“对渡”航船,到底有过怎样繁盛的风貌呢?海都记者近日采访了相关专家,聆听一些“老福州”还原“闽江对渡”的历史记忆。

繁盛老台江

驻留福州最辉煌的商业时光

城南的老台江、仓山一带,又称“南台”,是海上航船由闽江入省的第一站,商业自然发达,往来富商巨贾、贩夫走卒不断。停泊船只和起卸货物的水运埠岸原为闽江沿岸的冲积平原,称“商航”和“下航”,古“航”与“杭”音同义近,逐渐形成陆地后,演变为繁荣的商贸街区,改称“上杭”和“下杭”,已有三四百年的历史。

“台江码头一带早年间是很靠近海的,所以往来的客商都会在这里贸易。人员汇聚,陆地扩展以后,这里就变成了一个巨大的商品集散地,手工业发达,茶叶、农产品等都在这里集中,销往全国乃至世界各地。南公园那边当时有一个‘柔远驿’,民国早期的时候,那里是全国唯一的对外港口。”福建师范大学传播学院教授、上下杭研究会会长林焱介绍。

福州城内六十多家会馆,有一大半都在商业发达的台江,其中最为集中的便是聚集福建省众多大商户的上下杭地区,有浦城会馆、江西南城会馆、南郡会馆、兴安会馆、延郡会馆、建宁会馆、寿宁会馆、绥安会馆、昭武会馆、建郡会馆、周宁会馆、泰宁会馆、尤溪会馆、福鼎会馆等十四家大小会馆,众多客商在此地设有仓库,让上下杭成为福州出海贸易的大型货物集散地。

有走出去,自然也有引进来。与上下杭一江之隔的烟台山,驻扎着大量外商,被形容为“三分一的福州人,三分一的欧洲人,三分一的日本人”。民国初期最繁荣的时候,烟台山驻扎有外国领事馆四十余家,至今仍然保留有原址的,也还有十几家,去烟台山上散散步,只要留心,还可以找到。“比当时的北京上海都还要更多。”作为“老福州”的林焱教授谈起来非常自豪。

客商云集的繁盛商业背后,是发达的交通。在老福州人的记忆中,福州是一个水网密布的城市,走到什么地方,都经常需要坐船。

昔日的“闽江对渡”遍布江面

上下杭位于福州城南,水系密布,水路交通便捷、码头便利,这是它能够成为闽江上下游货物集散枢纽的重要原因。

清末民国时,上下杭的商贸发展达到黄金时期。“百货随潮船入市,万家沽酒户垂帘”,宋朝龙昌期的《三山即事》中的这句话,形容的便是当时的盛景。根据《福州双杭志》中的商铺统计,这里有商行23家、京果行12家、布行14家、国药行8家、颜料行20多家、银行和钱庄8家,此外还有洋行、保险公司、邮电局、商会、救火会、学校及名人故居、会馆、庙坛、祠堂、菜馆等。名店、名铺林立,达百余家之多,车水马龙,人如潮涌,繁荣盛极一时。

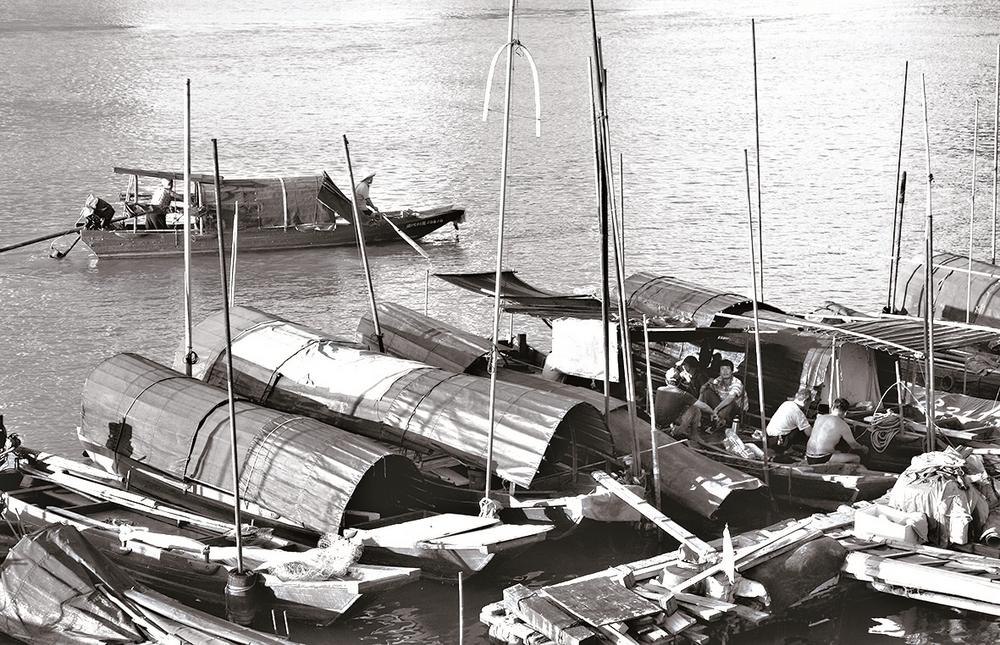

水系密布,便要坐船。摄影家杨建峰用镜头记录下许多老福州的光影变迁。“那时候很常坐船的,我从城里去湾边找同学,都是坐船。水路运输是很便宜的交通方式。”他回忆说。坐船穿越水网密布的福州,是当时很常见的交通方式。上下杭沿岸商业繁荣,人流众多,江面上的水路交通也格外繁盛,便有了今日所称的“闽江对渡”。但对于当时的台江人而言,“对渡”并不仅仅局限于今日所开通之烟台山码头至苍霞,而是遍布江面,“江边现在能看到有石阶的,当时都是停船的小码头”。

陆游笔下的万寿桥 千艘横系大江心

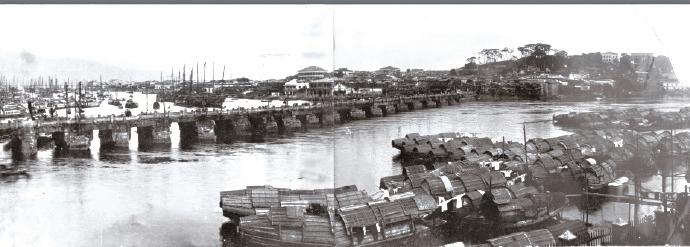

连接上下杭与烟台山(南台岛)的万寿桥,历史可以追溯至宋代。那时候,万寿桥还是江上的浮桥,始建于宋元祐八年(1093年),当时的知州王祖道征集工匠以楞岩洲(今中亭街)为中心,在南、北各造浮桥1座。

诗人陆游踏上浮桥,写下《渡浮桥望南台》一诗,赞颂:“九轨徐行怒涛上,千艘横系大江心。寺楼钟鼓催昏晚,墟落云烟自古今。”便是南宋时万寿桥的真实文字写照。

宋崇宁二年(1103年),王祖道再一次任福州知州时,着手将浮桥改建为石桥,但当时石条叠砌,矗立江中,左右并没有护栏。江阔水深,桥长且窄,行人往来不便。于是,元大德七年(1303年)负责管理浮桥的万寿寺僧王法助对石桥进行改建。这一次的工程浩大,历经20年,元至治二年(1322年)才建成。万寿桥建成后,南段也相继兴建9孔木石混合结构桥梁,石梁5孔,木梁4孔,当时被称作“江南桥”,但在清乾隆十六年(1751年)被大水冲毁,后来又由何际述兄弟捐资重建,建桥时间比之前的万寿桥晚了430年。

新中国成立后,“万寿桥”改名为“解放大桥”。1970年,福州市政府投资将解放大桥加高,修建了五个桥洞,连接东、西两半中洲岛,加宽桥面并跨越中洲岛连贯万寿桥和江南桥为一桥,很好地解决了洪水季节水患问题。1996年,又在原桥基础上,建起了五连跨钢管拱桥。

坐“水上出租车”穿越

老福州人的江上记忆

在老一辈福州人的生活经历中,沿江宽阔而繁荣的地区交通,并非区区一两座桥即能满足的。“那时候江面都是船,运货船非常多。有跑近程的小船,也有出海远航的大船。”杨建峰回忆说。因此,自然也有满足行人过江需求的“对渡”。“对渡”的小船多是私人运营的木质小篷船,一艘可坐七八个人,人坐满了,即可开船。船家多是生活于水上的“疍民”,他们生活贫苦,但以船为家,熟习水性,跑船,经营些小本生意……水上营生无所不包。至今闽江上还保留着四五家“疍民”,生活于闽江下游“金刚腿”一带,协助水警救助落水者。“落到闽江里找不到的人,就请疍民来找,保准都能找到。”林焱教授说。

从苍霞到排尾,上下杭西到东约有10个主要码头,跑货运,也跑客运。除了停泊小船,也停泊航运公司的大船。但大船的客运是按照班次来开航的。由于苍霞一带是台江人最多,烟火最繁茂的地方,因此在这一带集中了最多的“对渡”航班。当时的人从龙潭角花几毛钱的船票,就可以搭船过江,到苍霞码头,穿过龙岭顶的小山包,到鼓楼去了。对于旧时代的福州人而言,几毛钱的船票并不算便宜,但胜在方便,颇有些“水上出租车”的味道。

对渡游船重现

体验越来越好

随着城市建设的日新月异,闽江上如今已经建成的大桥达9座。路上跑的汽车多了,交通的发达使物流和客运都更加便利,闽江上的船只逐渐减少,昔日闽江对渡的繁荣景象也逐渐隐于历史尘烟。

但此地的繁荣并未就此止步,随着上下杭与烟台山历史文化街区的陆续建成,游船又在江面上开起来了。漫步江岸的游客们逛过琳琅的商户,购买一张10元的船票,就可以登上在烟台山或苍霞码头等候的电动游船。画舫式样的游船载着人们绕过三县洲大桥,缓缓停留在对岸,人们凭栏望江,想象着当年闽江对渡的繁华旧景。江面的旧时繁华已然不再,但江岸的新生活才刚刚开始。