N海都记者 吴日锦

林良标 文/图

1520年,明正德皇帝朱厚照下江南,途经惠安田船村(今蓝田村),口干之际尝了岸上一棵百岁余甘树上的余甘果,甘甜生津的果子令其大加赞赏,赐名“余甘王”,田船“皇帝甘”因而扬名。

20世纪90年代,当地余甘种植面积达到了3万亩之多,只是因为品种单一,价格低贱,山上的余甘一度荒废成了野树。

2017年党的十九大报告,乡村振兴战略犹如一声惊雷,蓝田村的荒山又律动了起来。去年,该村余甘年产量高达4万吨,嫁接成功的甜余甘一斤最高卖到了20元。蓝田溪岸又听见了“余甘王”的巨大回响。

从小商贩到合作社负责人,苏明川很忙

说起惠安余甘,田船余甘合作社的苏明川在三乡五里很有名气,他带领着村里100多户村民,把合作社办得越来越红火。

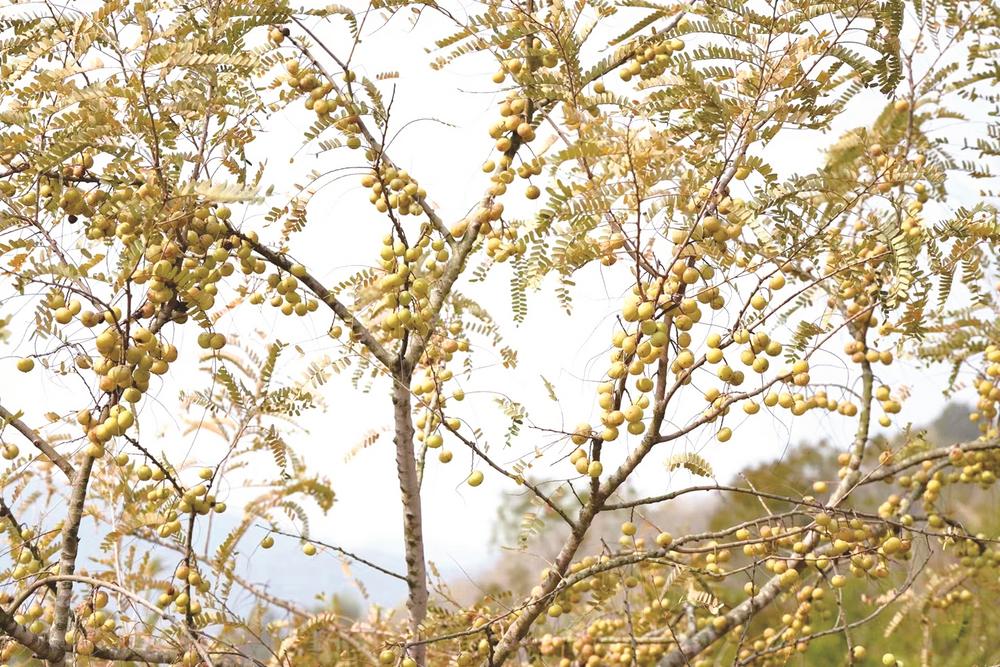

采访当天,我们按约定的时间来到蓝田村大竹山顶的合作社基地,基地门房紧闭,我们在房前屋后转了一圈,漫山遍野刚采摘过的余甘树闪动着橙黄的叶子,与远松杂树形成了渐次分明的对比,犹如一幅层次感极强的山水画,养眼舒心。门房前后,一大片被截去枝干的余甘树正包裹着新嫁接的枝苗,等待着春的滋养。

大约半小时后,一位壮实的黑汉风尘仆仆从一辆摩托车上跳了下来,手上还提着两箱肥料,嘴里不停说着:“抱歉,正组织给果树施肥,耽误时间了。”有些不好意思的苏明川说,这个时候正是新品种嫁接苗、果树施肥的季节,今年他准备将果园里的一部分粉甘替换成新引进的甜余甘。

10年前,苏明川还只是村里贩卖余甘的小商贩。22岁那年,苏明川开始在村里收购余甘运往外省,赚一点差价,只是当时余甘果的价格很低,一斤就卖1毛多,果农赚不到钱,他这个中间商也举步维艰。

2018年,苏明川决定自己种,就成立了田船余甘合作社,没想到几年下来,越干越有样子,规模越来越大,自己也从之前常年外出忙于跑经销,到现在一年到头扎根山上研究种植技术。

种着余甘守着田,一年能赚近10万

吸引苏明川开办合作社的正是乡村振兴战略吹来的东风。“品种有了突破,技术有人指导,果子好吃,市场也打开了。”苏明川告诉我们,当地政府对合作社很重视,不但在资金上给予扶持,技术上更是给予了重要的帮助。从病虫害的绿色防控到品种的改良引进,都能得到科技特派员的及时指导。农场也从之前主栽“南丰1号”、田船粉甘、皇帝甘等,扩展引进了甜甘、玻璃甘、大小珍珠等口感更好、经济价值更高的品种。

令苏明川欣慰的是,2019年,惠安余甘获得国家农产品地理标志认证,田船余甘合作社基地列入该县科技局科技特派员基地,其生产的余甘产品也获得福建省无公害农产品认证。更令他开心的是,去年嫁接成功后首年产果的甜余甘卖出了一斤20元的高价。

目前,合作社120多户村民都享受统一的技术指导,收购价每斤也比别人高出0.5元左右,村民们收入都比较稳定。苏明川介绍,合作社成员每年的收入基本保持在平均6万元左右,最高的能达到10万元。蓝田村党支部书记苏福忠说,村里种余甘的基本上是有一定年纪的村民,年轻人该外出的外出,该创业的创业。余甘产业最大的意义是让村民种着余甘还能守着田,两边都不误,两边都有收入。

将打造适合观光采摘的农旅基地

问起销路,苏明川并不愁,鲜果大部分被莆田、广东的客户抢光,各种形式的余甘产品都受到了欢迎。最近,他又追加投入,筹划着要做农旅。

“果园扩张、林下小路,都给了款项支持。”最近农业部门给苏明川新种植的果园每亩1500元的补助,果园的观光路也补助了近10万元。真金白银的支持让苏明川更加有了底气,为此他还从银行贷款了100多万元,要在农旅上做文章。

苏明川正着手将自己的基地再新嫁接一些口感好的甜余甘,他要结合村里的露营基地和大竹山风光以及山上蓝田水库的自然风光资源,将果园打造成适合观光采摘的农旅基地。

这个春天,蓝田村中,那棵600多岁的“余甘王”又长出新枝叶。站在老树前,苏明川说,农旅基地试验成功后,再陆续将社员的果园纳入改造的范围,最终的目标是希望全村人的余甘果都在果园里直接完成销售,并通过余甘让蓝田村、大竹山成为乡村旅游的一方胜地。