开栏语:大众对于博物馆的印象,多半是由国家开办,用于保存文物与文化记忆,它承担着社会大众的文化教化功能。然而,博物馆最早的开办者,却是17世纪欧洲的私人收藏家,他们公开自己珍藏的文物供民众参观,让文物珍品与其背后所代表的文化艺术走向社会,成为全人类共有的精神财富。

日前,国家文物局批复今年“5·18国际博物馆日”中国主会场活动在福州举办。国际博物馆协会(ICOM)确定2023年国际博物馆日主题为:博物馆、可持续性与美好生活。

国际博物馆日来临前,海都记者寻访福州的私人博物馆,了解散落于寻常巷陌间的珍贵藏品和它们背后所隐藏的文化“密码”。

N海都记者 吴雪薇/文

马俊杰/图

谈起以茶为主题的博物馆,不少人会想起位于杭州的中国茶叶文化博物馆。而在福州仓山区金岩路,也有一家私人创办的“尔雅茶文化博物馆”,馆中展出的并不是茶叶,而是民间古玩收藏家余闻荣30多年的珍藏品。近日,他在展厅里向海都记者分享了自己收藏的各种“茶器”。

寻常巷陌间,有一家“茶文化博物馆”

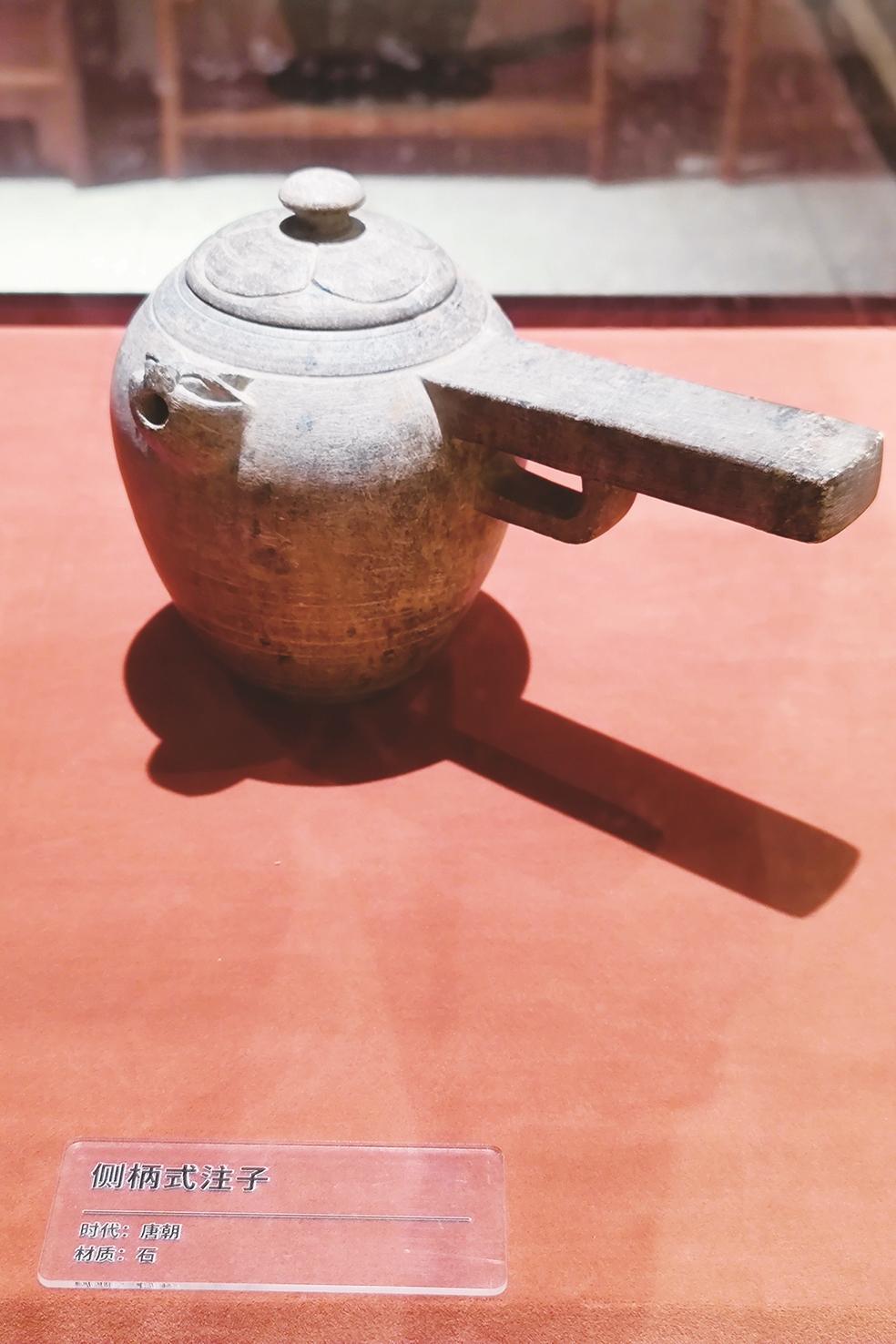

厚重的大门“吱呀”滑开,映入记者眼帘的,是约五百平方米的展厅和一排排的玻璃展柜,从制茶的碾、研磨器、摇青车,到饮茶的盏、罐、注子(一种注入热水的容器),种类齐全而广泛。

占满一面墙的竹架上,摆放着一只只深色的陶缸,上面贴的红纸上书写着“正山小种”等茶名,茶农制茶的工具摆放于旁,装点出一派茶园气象。

“我觉得这馆里收藏的茶具、茶器,可以说是在目前国内民办同类主题的博物馆中,展品系列最为完善的。”馆长余闻荣介绍说。馆内陈列的茶器茶具贯穿了两千余年的历史,从战国到清朝,各时期茶具重要的品种、材质、产地,基本都有涉及。

余闻荣的藏品很庞杂,各时期的茶器茶具只是其中一个门类,许多具有福建特色,且以宋代为主。而唐代的藏品来自北京,明清的青花瓷则有很多来自景德镇。

“这都是以前去村子里收来的,随着机器制茶逐渐兴盛,那些传统的老物件就被淘汰了下来,它们记录的也是茶业的一段历史。”余闻荣说,门口与展厅内的摇青机等大件制茶工具,大约就是20世纪五六十年代的东西,年代过于久远的易于朽烂。

在他心目中,件件都是镇馆之宝

“我们的目的就是通过历代茶文物的展示,来还原呈现中国茶叶加工和饮用的历史。”余闻荣在茶文化博物馆的序言中说。

据介绍,一家正规的私人博物馆,是一种公益性机构,需要向文物局注册备案,必须有300件以上的文物,400平方米以上的场地和合规的环保消防。记者了解到,余闻荣的收藏之路始于30多年前。1984年毕业后,他经常工作之余逛古玩店,看到喜欢的就下手买几件玩。那时候的老物件都不贵,每个月十几块钱的花费,对他不会造成负担。后来,他“下海”做酒店,收入增加后,收藏也渐成规模。2013年左右,余闻荣用自己收藏的茶具,办起一个茶文化博物馆。

“就是(藏品)不小心收多了。”余闻荣说,金岩路的场地属于尔雅茶文化博物馆的金山馆,晋安区宦溪街还有另一处馆址,两个馆加起来有2000多件藏品。

余闻荣介绍说,他的博物馆可以作为茶文化研学基地,所以来访的多是一些学茶、研究茶的人。偶有三五零星散客,只要想了解茶文化的历史,他也会细心讲解。

在余闻荣的心目中,博物馆中没有什么镇馆之宝,又或者说,件件都是镇馆之宝。在他看来,游览博物馆,就如同一次小小旅行,只不过名胜古迹变成了展柜中的小小器物。“你只有提前做过功课,知晓其来龙去脉,才能领略展品的妙处。”