N海都记者 董加固 杨江参 文/图

在泉州有这么一座清朝土楼,因年久失修,一度荒芜,仅留下四面外墙,残败不堪,令人唏嘘。所幸,在风雨飘摇数十载后,土楼迎来新生,得到重修,重现昔日的风采。近年来,土楼更是改成远近闻名的“文化馆”,成了丰富的精神家园。3月11日上午,海都记者前往泉州市洛江区虹山乡,探访“虹山土楼”,了解土楼的前世今生。

土楼距今243年 耗时3年才建成

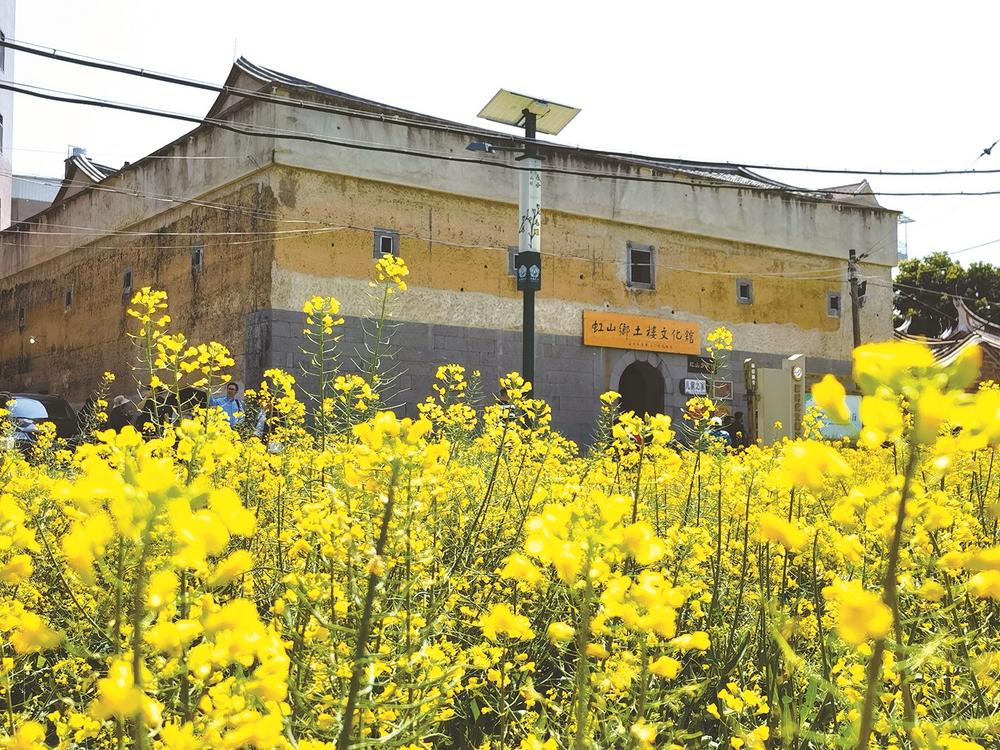

经过一个多小时的车程,我们来到了虹山乡的虹山村,跨越一条小溪,穿过一片油菜花竞相绽放的200亩花田,一座二层建筑的土楼赫然出现在眼前,它便是“虹山土楼”,以前叫“虹山大水路土楼”,现在叫“虹山土楼文化馆”。

从高空俯瞰,土楼呈回字形,坐东南向西北,它的前面是成片的油菜花。

“根据当地族谱记载,虹山大水路土楼,乃虹山彭氏恪斋派四房南山公于清朝乾隆四十五年(1780年)始建,3年乃竣。”虹山乡党委副书记、宣传委员韦移发是我们此行的向导,他说按族谱记载,土楼距今243年,耗时3年才建成。

土楼五开间前后落,双举头三进深,平面呈纵长方形,进深大于面阔,面阔19.5米,进深20.8米,建筑面积405.6平方米。土楼的东西两侧墙体各开一个大门。

“土楼的屋顶及木结构曾毁过,现在看到的是后期重修的。”虹山乡文化旅游相关负责人彭耀辉告诉我们,土楼的屋内皆属木构,因风雨、虫蚁侵蚀,无人居住,土楼屋顶、木质梁柱濒临倾覆,遂于1986年拆除。因四面外墙依然牢固,获得保留,屹立乡间。整个建筑虽经岁月无情洗礼,却也有别样情趣。

重修再现昔日风采

活化利用迎来生机

土楼年久失修,荒芜残败,风雨飘摇数十载后,直至2017年,土楼家族集资修缮恢复原貌,重建土楼,次年腊月竣工,华构挺秀,古楼昔日风采得以重现。

2020年,新生后的土楼焕发新活力——虹山乡政府将土楼设置为“虹山土楼文化馆”,内设有一村一品介绍、彭祖文化、虹山非遗文化等展示内容。这一年,该土楼被泉州市人民政府列入《泉州市历史建筑保护名录》。

2021年1月22日,虹山乡新时代文明实践所以土楼为依托,正式落成并投入使用,打造成集理论宣讲、志愿服务、乡风文明、乡村振兴、农技科普等功能于一体的新时代宣传阵地。2022年,针对农村留守儿童情况,土楼开展了多期彩虹课堂。

“可以说,土楼的功能更加多样化,焕发了生机、活力,成为一个丰富的精神家园。”韦移发介绍道,虹山土楼文化馆一站式展示虹山乡文化阵地和乡风文明的多姿多彩,也成了虹山乡对外宣传和展示的一张亮丽名片和崭新载体。