N综合北京青年报、北京晚报

每日经济新闻、极目新闻、新京报

编前:近日,一则“校友未兑现1100万元捐赠被母校起诉”的消息引发关注。

2019年,中国矿业大学宣布其2008级校友吴幽捐赠1100万元。当时,这是中国矿业大学自成立后收到的最大单笔捐赠。但是,之后因吴幽没能履行捐赠承诺,被中国矿业大学教育发展基金会告上法院。2023年1月,吴幽被列为被执行人,执行标的为1100万余元。

校友承诺却不捐,这只是个例。而功成名就的毕业生回馈母校,如今已成了高校的流行风。其实翻开历史就会发现,宋朝学生已经开始这样做了,而且他们捐赠的东西也很实在,比如钱币、金饭碗、镀金的魁星杯盘,甚至还有酒。

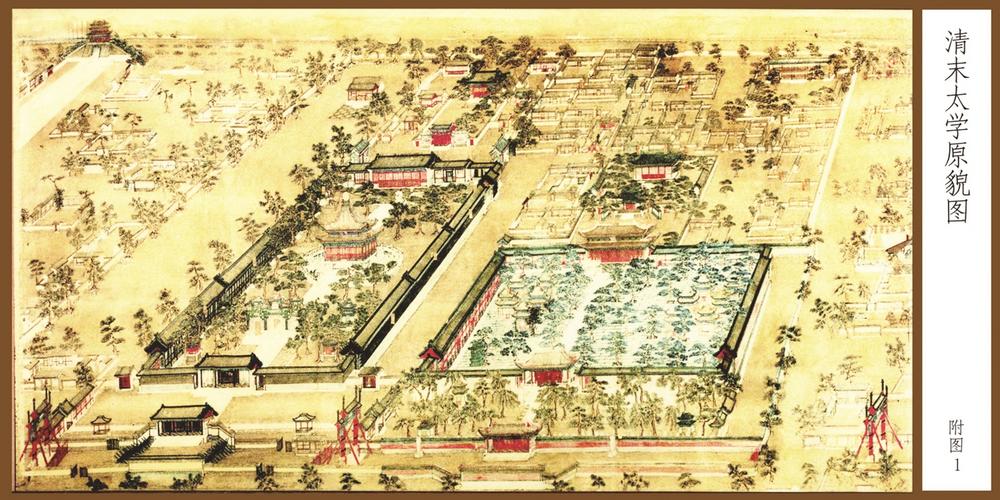

中国最早的大学 出现在汉代

早在先秦时期,中国就已经出现了学校。传说夏朝就出现了称为“序”的学校,主要教授射箭。

西周时期已形成了较为完备的学校系统,分为国学和乡学两类。不过,在当时,学校主要是为贵族而设。国学设立于首都,乡学则是地方官学的总称。

而创立于汉武帝时期的太学,被认为是中国高等教育的发端,教师由博士官担任,学生从最初的只招收博士弟子五十人,至东汉质帝时,发展到三万人。

魏晋南北朝时期,受战乱的影响,官学系统陷入低谷。但很多统治者都注重对官学的建设和恢复,还出现了一些创新性的举措。如西晋设立了国子学,与太学并立,主要培训贵族子弟。

隋炀帝时,太学改为国子监,但国子监内还同时设太学。

唐、宋两代太学与国子学并存,且形成一套比较完整的学制。两宋时期,教育平民化趋势更加明显。入学资格更加放宽,七品以上官员子弟得入国子学,八品以下官员子弟和民间之俊异,得入太学。

到元、明、清三代开始,不设太学,只设国子学或国子监,国子监既是国家的最高学府,也是全国教育最高的行政管理机构。

明清时期,在国子监受教的学生主要有贡生和监生两大类。贡生,指的是各地官学按照一定的名额,选拔出来的优秀的生员(也就是秀才);监生就是不经过地方贡举考试制度,直接进入国子监的学生。

班里有几只“金饭碗”

就代表出过几个宰相

如今不少人功成名就后,会回馈母校,其实宋朝学生已经开始这样做了。到了南宋后期,太学甚至还形成一个定例:成就越大的学生,对母校的捐赠就得越多。

具体点讲,这个定例是这样的:

“太学先达归斋,各有光斋之礼……宰执则送金饭碗一只,状元则送镀金魁星杯盘一副。帅漕新除,各斋十八界二百千、酒十樽。”

翻成大白话,就是说那些早年在太学读书的达官显贵重返母校,各自都会给他们原先的班级捐钱捐物。如果是宰相、副相、枢密使之类的朝廷大员,每人会捐一只金饭碗;如果是新科状元,要捐一套镀金的魁星杯盘;如果刚刚被任命为安抚使、转运使、常平使、提刑等高级地方官,则要捐给本班“第十八界会子”200贯,再加上10桶酒。

所谓“第十八界会子”,指的是南宋朝廷发行的第十八套纸币,大约在公元1250年前后流通于江浙地区。查《金泥玉屑丛考》,南宋纸币最初坚挺,后来贬值,面值200贯的“十八界会子”只能兑换铜钱50贯,如果购买稻米,购买力相当于现在4万元。

那些从太学走出来的达官显贵捐赠时,并不是捐给学校,而是捐给班级。在南宋后期,太学总共分为20个斋,也就是20个班级。每个班级都有一个固定不变的名字,包括“正心斋”“诚意斋”“循理斋”“养正斋”“持志斋”“守约斋”“习是斋”“果行斋”“观化斋”“存心斋”……无论哪个斋出了状元,出了高官,出了大学问家,都只给这个斋捐赠。

刚入学的太学生想知道哪个斋培养出来的人才更多,只要数数哪个斋获赠的东西更多就行了。比如说,“存心斋”供着两只金饭碗,说明此斋曾经培养出两个宰相。比如说,“观化斋”新得几百桶酒,说明此斋刚刚又有一批校友被任命为地方高官。

连续两年担任“学生会”干部

再经举荐就能免试做官

宋神宗在位时,王安石推行变法,尝试废除科举,只用太学培养行政人才。在王安石的推动下,太学学生数量从600人暴增到2400人。这2400人被分进80个班级(南宋缩减到20个班级),又按照考试成绩分为“上舍生”“内舍生”和“外舍生”,上舍生100人,内舍生300人,外舍生2000人。

其中,上舍生又分上中下三等:上等上舍生可以不参加科举考试,直接做官;中等上舍生可以绕过解试和省试,直接参加殿试;下等上舍生可以绕过解试,参加省试和殿试。

而宋朝科举考试分为三个环节,第一个环节是参加地方州府官员主持的解试,第二个环节是参加中央礼部主持的省试,最后一个环节是参加皇帝亲自主持的殿试。只有三个环节全部通过,才能成为进士。进士再参加吏部主持的选官考试,才能得到官职。

从解试到选官考试,淘汰率极高,成功率极低。北宋大臣上官均做过统计:“选于十数万之中,而取其二三百。”全国十几万考生参加解试,最终获得做官资格的只有二三百人而已。可是再看太学生,居然有机会免试做官,或者绕过淘汰率极高的解试和省试,直接参加殿试,跟普通考生相比,实在是占到了天大的便宜。

不过,太学生也不是那么好当的。王安石变法以后,各地学生想入太学,必须有州县官员的举荐信,还必须通过入学考试;刚进太学,最初只能当“外舍生”,不用交学费,但也没有任何补贴;“外舍生”每月一“月书”,每季一“季考”,每年一“岁考”,每次成绩都优秀,才有资格变成“内舍生”,享受到每月几百文的伙食补助;“内舍生”也是考试不断,连续三年品学兼优,经太学博士和太学正、太学录多人保举,才有资格升为“上舍生”;然后,“上舍生”继续考试,考试成绩优异者,有机会当“斋长”“斋谕”“职事学正”“职事学录”,也就是班长、副班长、见习风纪官、见习辅导员;连续两年担任“学生会”干部,再经太学官员举荐,才能免试做官。

从北宋中叶到南宋末年,宋朝皇帝都非常重视太学教育,所以太学生的地位一直很高,在政治上也是一股不可小觑的力量。

□普法一下

校友承诺捐赠不兑现 母校可以起诉吗?

“校友未兑现1100万元捐赠被母校起诉”事件中,据媒体报道,吴幽在法庭上表示,其管理的基金遇到困难,希望变更捐赠方式。那么,校友承诺捐赠不兑现,母校可以起诉吗?

根据《民法典》规定,赠与人在赠与财产的权利转移之前,可以撤销赠与。但《民法典》同时明确,经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同,不适用前款规定。也就是说,公益捐赠如果承诺而不捐,是不行的。这是为了防止捐赠人开“空头支票”。

而《合同法》规定:“具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同,赠与人不交付赠与的财产的,受赠人可以要求交付。”

《慈善法》也规定了慈善捐赠义务的强制履行及其例外情况。具体来说,强制履行交付捐赠财产义务的情形:一是通过广播、电视、报刊、互联网等方式公开承诺捐赠的;二是签订书面捐赠协议的特殊情形。包括扶贫、济困,扶老、救孤、恤病、助残、优抚,救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害。

承诺捐赠 但实在没钱怎么办?

如果捐赠人实在没钱,怎么办?对此,法律也有规定。

诸如,公开承诺捐赠或者签订书面捐赠协议后,经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活的,经向公开承诺捐赠地或者书面捐赠协议签订地的民政部门报告,并向社会公开说明情况后,可以不再履行捐赠义务。

3月14日晚,当事人吴幽回应“诺而不捐”事件称,当初捐赠未履行是因为签合约后不久,比特币合约爆仓,数字资产几乎归零,之后名下基金所投项目出现流动性危机无法退出,最终导致无钱履约。吴幽称,会将1100万元捐款落实到位。