N海都记者 柳小玲/文 田米/图 通讯员 张世芳

在泉州鲤城区常泰街道树兜社区,藏着一座鲜为人知的百年古厝。它至今已有103年历史,红砖瓦厝、雕梁画栋,构造精美,最近吸引了不少人前往打卡拍照。27日,记者探访这座百年古厝,听房子的主人蒋青云讲述古厝的故事,掀开一段尘封已久的历史。

处处精雕细琢

别具风情

“这座古厝是树兜里最漂亮的老房子……”进入树兜,在村民蒋先生的带领下,沿着蜿蜒的村间小道,不久就来到这座百年古厝前。老宅隐于市,闹中取静,是一座有些斑驳破落的闽南传统民居,占地1000多平方米,共有18个房间。

古厝坐北朝南,大三间张,双护厝,红砖曲瓦,燕尾翘脊,屋前还配置石埕,处处精雕细琢,建造工艺较为考究。凑近正面主墙体细瞧,这是由一块块小巧的红砖手工切割后拼装起来的,边框上雕刻了飞禽走兽、花草等,两侧的窗户则是用一整块青草石雕刻而成。

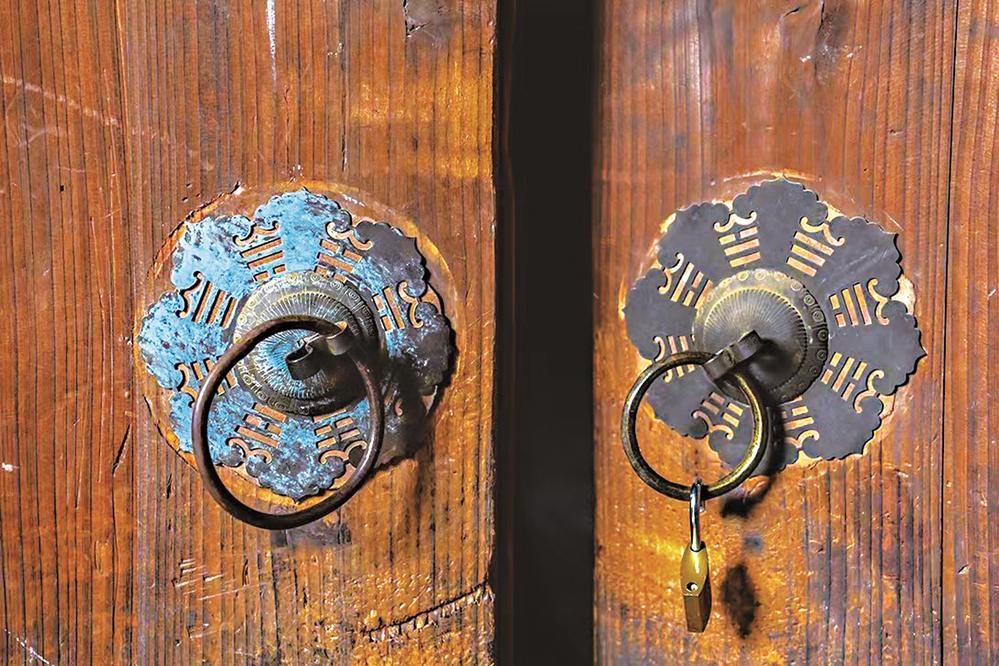

来到古厝大门可以见到,房顶和门楣上的木雕为金漆,低处裙堵上的白石浮雕十分精美,大门两侧部分的石雕,雕刻着6首唐诗、6幅花草图。花草图分别雕刻着牡丹、竹子、荷花、兰花、菊花、梅花,栩栩如生。6首唐诗,则分别是李白的《春景》《秋景》、岑参的《村居》、李商隐的《嫦娥》《贾生》,以及钱起的《舟兴》。其中,有4首出自于泉州清末进士林翀鹤的书法。

其他雕刻的图案则为各种具有历史代表性的事物,比如青铜器及青铜器上的铭文,雁灯、羊灯、鹿钟、铜鞭、刻有虎乳泉铭文的鼎、汉瓦上的花纹,以及用来喝酒的爵、贞观年间的刀形钱币等。

屋顶上则配以灵动美丽的燕尾脊和剪瓷雕。在剪瓷雕的装饰下,一个个精美的造型透露出精湛的雕刻技艺,在阳光下熠熠生辉,成了凝固在古厝屋顶上的绝妙艺术。

虽然古厝因年久失修,部分厢房倒塌等,留下不少沧桑的印记,但瑕不掩瑜,仍能感受到当年流光溢彩、蓬荜生辉的模样。

用了5年时间才建成

老物件曾多次被盗

古厝的主人蒋青云告诉记者,正厅两侧此前的屏风上曾绘制了《三国演义》故事情节的图案和雕花,显得格外华丽,可惜在20多年前被盗走了。“我从小在这里出生长大,对古厝里的一砖一瓦都有感情,东西被偷了,我很伤心。”蒋青云说,家中的任何一样物品都是祖祖辈辈流传下来的。

1987年,26岁的他在古厝前建了一栋新房子,举家住进新房后,古厝里便无人居住,一些不法分子老惦记着老房子里的物件,经常半夜三更溜进屋里偷盗,前后发生了四五次。2000年,蒋青云便花了一笔钱,在古厝四周都安装了监控,盗窃的情况这才消停了。

“这座古厝,是爷爷蒋以树请雕艺工匠用了5年时间才完成建造的,当时花费了10多万大洋。”蒋青云说,他从奶奶那里听说,上世纪初,因建房子不能高于旁边的祖厝,爷爷就把之前要建二楼的钱全部用来装饰正面和大门,也正因此,我们一眼就能感受到,大门上的石雕、木雕,工艺极其精致。

19世纪70年代末,树兜村的蒋氏乡人为求生存,相继前往荷属泗水(今属印尼),在泗水艰苦创业。蒋青云的高祖蒋俻火当时也跟着到泗水谋生,留下妻子与孩子在家乡生活。蒋俻火当时在南洋主要经营咖啡生意,后来发展越来越红火,一度成为富甲泉南的首富。

蒋以树是蒋俻火的孙子,他在孩童时便也跟随父辈下南洋去了。1914年,有一日,家中焦急传来消息称,老房子因天热起火,被烧得精光,家人居无定所。蒋俻火收到信件后,便派了16岁的蒋以树回国张罗给家里人建房的相关事宜。

“这座古厝就是在着火的老房子上重新建造的,听奶奶说当时老房子也是这般规格。”蒋青云回忆,爷爷蒋以树回乡后,亲力亲为,四处寻找优秀的工匠师,每个细节处如何雕刻、装饰,也都跟着一同探讨。蒋以树向来性格清高、不善言语,也与世无争,从大门墙面上雕刻的花草图及诗句便可感受得到。1920年,古厝落成并入住。

古厝日渐破败

期待涅槃重生

蒋青云的记忆里,在古厝里住的人并不多,因为爷爷的兄弟们及后代子孙都扎根在了南洋。爷爷回乡建房后,在这里娶妻生子,加上能时刻陪伴在太奶奶身边,便没再动过回南洋的念头,就在村子里开起了药店当中医,给村民们看病。

夏日的午后,古厝总能引来习习凉风,奶奶会把地板拖得一尘不染,村里的孩子们都会跑进来乘凉,大家席地而躺,格外凉快。蒋青云最喜欢的是躺在屋檐下纳凉,一边欣赏民居精巧的雕饰,一边打着盹,格外寂静。爷爷蒋以树总会在这时突然闯进来,站在天井边上,一勺一勺地舀起井水,洒在身上冲凉。听说,是南洋太热了,他在那里养成的习惯,一天至少要冲三次的冷水澡。

蒋青云说,古厝里藏着太多属于他的记忆,这些年,看着老房子日渐破败,他心痛不已。随着年深日久、日晒雨淋,古厝经常出现局部坍塌,他也掏了不少钱修缮过好几次,但总是“治标不治本”,顶多只能再撑个四五年时间。

“古厝经历好几代人,房屋产权成分复杂,大多数的子孙后代都散落在海外,我们也与他们失联了,要想整体修缮成了一个大问题,加上修缮古厝、重修坍塌的古厝等需要大量资金,我独自一人也很难承受。”蒋青云说,他希望这座百年古厝能引起有关部门的重视,对其进行修缮和保护,打造成公共文化空间对外开放也行。他只希望古厝不要倒塌,能恢复生机,一直延续下去。