N综合新华社、中新社、人民日报、光明网、央广网等

作为巴黎最具代表性的古迹之一,巴黎圣母院每年吸引游客大约1300万人次,它因法国文豪维克多·雨果1831年出版的旷世杰作《钟楼怪人》(即《巴黎圣母院》)闻名遐迩。

当地时间2019年4月15日,位于法国巴黎市中心、有着800多年历史的巴黎圣母院发生火灾,标志性的塔尖轰然倒塌,整座建筑损毁严重,相关话题霸榜全球热搜。

2021年3月5日,巴黎圣母院修复工作正式开始,被烧毁的塔尖按原样重建,并有望在明年底完工,届时巴黎圣母院将恢复开放,但也意味着工程赶不及在明年夏季的巴黎奥运会期间开放。

4月5日,第17届“中法文化之春”在北京拉开帷幕,法国总统马克龙在致辞环节强力推荐4月7日在中国大陆上映的灾难电影《燃烧的巴黎圣母院》,如何为文物筑牢“防火墙”再次成为热议话题。

加速修建 有望明年底恢复开放

巴黎圣母院的修复工作,原计划要赶上2024年夏季举行的巴黎奥运会,但由于新冠疫情、天气以及铅污染问题,曾一再延迟。随着疫情缓解,各项维修工作已逐步恢复至疫情前水平,目前进展顺利。

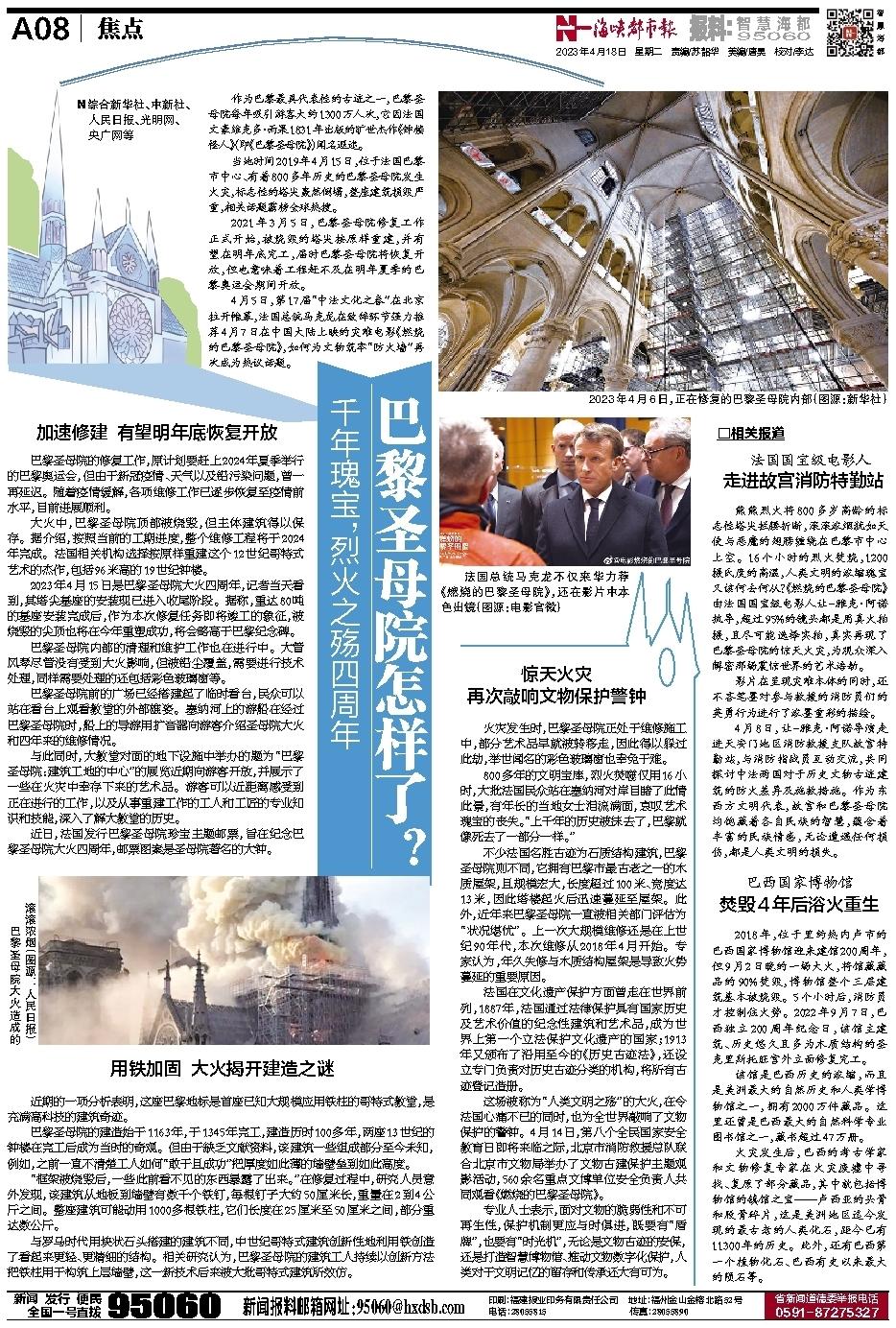

大火中,巴黎圣母院顶部被烧毁,但主体建筑得以保存。据介绍,按照当前的工期进度,整个维修工程将于2024年完成。法国相关机构选择按原样重建这个12世纪哥特式艺术的杰作,包括96米高的19世纪钟楼。

2023年4月15日是巴黎圣母院大火四周年,记者当天看到,其塔尖基座的安装现已进入收尾阶段。据称,重达80吨的基座安装完成后,作为本次修复任务即将竣工的象征,被烧毁的尖顶也将在今年重塑成功,将会略高于巴黎纪念碑。

巴黎圣母院内部的清理和维护工作也在进行中。大管风琴尽管没有受到大火影响,但被铅尘覆盖,需要进行技术处理,同样需要处理的还包括彩色玻璃窗等。

巴黎圣母院前的广场已经搭建起了临时看台,民众可以站在看台上观看教堂的外部雄姿。塞纳河上的游船在经过巴黎圣母院时,船上的导游用扩音器向游客介绍圣母院大火和四年来的维修情况。

与此同时,大教堂对面的地下设施中举办的题为“巴黎圣母院:建筑工地的中心”的展览近期向游客开放,并展示了一些在火灾中幸存下来的艺术品。游客可以近距离感受到正在进行的工作,以及从事重建工作的工人和工匠的专业知识和技能,深入了解大教堂的历史。

近日,法国发行巴黎圣母院珍宝主题邮票,旨在纪念巴黎圣母院大火四周年,邮票图案是圣母院著名的大钟。

用铁加固 大火揭开建造之谜

近期的一项分析表明,这座巴黎地标是首座已知大规模应用铁柱的哥特式教堂,是充满高科技的建筑奇迹。

巴黎圣母院的建造始于1163年,于1345年完工,建造历时100多年,两座13世纪的钟楼在完工后成为当时的奇观。但由于缺乏文献资料,该建筑一些组成部分至今未知,例如,之前一直不清楚工人如何“敢于且成功”把厚度如此薄的墙壁垒到如此高度。

“框架被烧毁后,一些此前看不见的东西暴露了出来。”在修复过程中,研究人员意外发现,该建筑从地板到墙壁有数千个铁钉,每根钉子大约50厘米长,重量在2到4公斤之间。整座建筑可能动用1000多根铁柱,它们长度在25厘米至50厘米之间,部分重达数公斤。

与罗马时代用块状石头搭建的建筑不同,中世纪哥特式建筑创新性地利用铁创造了看起来更轻、更精细的结构。相关研究认为,巴黎圣母院的建筑工人持续以创新方法把铁柱用于构筑上层墙壁,这一新技术后来被大批哥特式建筑所效仿。

惊天火灾 再次敲响文物保护警钟

火灾发生时,巴黎圣母院正处于维修施工中,部分艺术品早就被转移走,因此得以躲过此劫,举世闻名的彩色玻璃窗也幸免于难。

800多年的文明宝库,烈火焚噬仅用16小时,大批法国民众站在塞纳河对岸目睹了此情此景,有年长的当地女士泪流满面,哀叹艺术瑰宝的丧失。“上千年的历史被抹去了,巴黎就像死去了一部分一样。”

不少法国名胜古迹为石质结构建筑,巴黎圣母院则不同,它拥有巴黎市最古老之一的木质屋架,且规模宏大,长度超过100米、宽度达13米,因此塔楼起火后迅速蔓延至屋架。此外,近年来巴黎圣母院一直被相关部门评估为“状况堪忧”。上一次大规模维修还是在上世纪90年代,本次维修从2018年4月开始。专家认为,年久失修与木质结构屋架是导致火势蔓延的重要原因。

法国在文化遗产保护方面曾走在世界前列,1887年,法国通过法律保护具有国家历史及艺术价值的纪念性建筑和艺术品,成为世界上第一个立法保护文化遗产的国家;1913年又颁布了沿用至今的《历史古迹法》,还设立专门负责对历史古迹分类的机构,将所有古迹登记造册。

这场被称为“人类文明之殇”的大火,在令法国心痛不已的同时,也为全世界敲响了文物保护的警钟。4月14日,第八个全民国家安全教育日即将来临之际,北京市消防救援总队联合北京市文物局举办了文物古建保护主题观影活动,560余名重点文博单位安全负责人共同观看《燃烧的巴黎圣母院》。

专业人士表示,面对文物的脆弱性和不可再生性,保护机制更应与时俱进,既要有“盾牌”,也要有“时光机”,无论是文物古迹的安保,还是打造智慧博物馆、推动文物数字化保护,人类对于文明记忆的留存和传承还大有可为。

□相关报道

法国国宝级电影人

走进故宫消防特勤站

熊熊烈火将800多岁高龄的标志性塔尖拦腰折断,滚滚浓烟犹如天使与恶魔的翅膀缠绕在巴黎市中心上空。16个小时的烈火焚烧,1200摄氏度的高温,人类文明的浓缩瑰宝又该何去何从?《燃烧的巴黎圣母院》由法国国宝级电影人让-雅克·阿诺执导,超过95%的镜头都是用真火拍摄,且尽可能选择实拍,真实再现了巴黎圣母院的惊天火灾,为观众深入解密那场震惊世界的艺术浩劫。

影片在呈现灾难本体的同时,还不吝笔墨对参与救援的消防员们的英勇行为进行了浓墨重彩的描绘。

4月8日,让-雅克·阿诺导演走进天安门地区消防救援支队故宫特勤站,与消防指战员互动交流,共同探讨中法两国对于历史文物古迹建筑的防火差异及施救措施。作为东西方文明代表,故宫和巴黎圣母院均饱藏着各自民族的智慧,蕴含着丰富的民族情感,无论遭遇任何损伤,都是人类文明的损失。

巴西国家博物馆

焚毁4年后浴火重生

2018年,位于里约热内卢市的巴西国家博物馆迎来建馆200周年,但9月2日晚的一场大火,将馆藏藏品的90%焚毁,博物馆整个三层建筑基本被烧毁。5个小时后,消防员才控制住火势。2022年9月7日,巴西独立200周年纪念日,该馆主建筑、历史悠久且多为木质结构的圣克里斯托旺宫外立面修复完工。

该馆是巴西历史的浓缩,而且是美洲最大的自然历史和人类学博物馆之一,拥有2000万件藏品。这里还曾是巴西最大的自然科学专业图书馆之一,藏书超过47万册。

火灾发生后,巴西的考古学家和文物修复专家在火灾废墟中寻找、复原了部分藏品,其中就包括博物馆的镇馆之宝——卢西亚的头骨和股骨碎片,这是美洲地区迄今发现的最古老的人类化石,距今已有11300年的历史。此外,还有巴西第一个植物化石、巴西有史以来最大的陨石等。