N新华 央视 北京晚报 北京日报

全年实施宇航发射任务64次,再创历史新高;中国空间站全面建成,梦圆“天宫”;首次在月球上发现新矿物“嫦娥石”,中国再添“太空印记”……过去一年,中国航天以高质量创新引领高质量发展,中国人探索太空的脚步正迈得更稳更远。

2023年4月24日是第八个“中国航天日”,中国航天日主场活动暨2023中国航天大会在安徽合肥举办,今年航天日的主题是“格物致知 叩问苍穹”,意在勉励广大航天人继续秉承“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神和新时代北斗精神,怀着探索未知的决心,加快航天强国建设,积极构建外空领域人类命运共同体,倡导广大公众特别是青少年,行而致知、知而促行,不断探索宇宙奥秘。

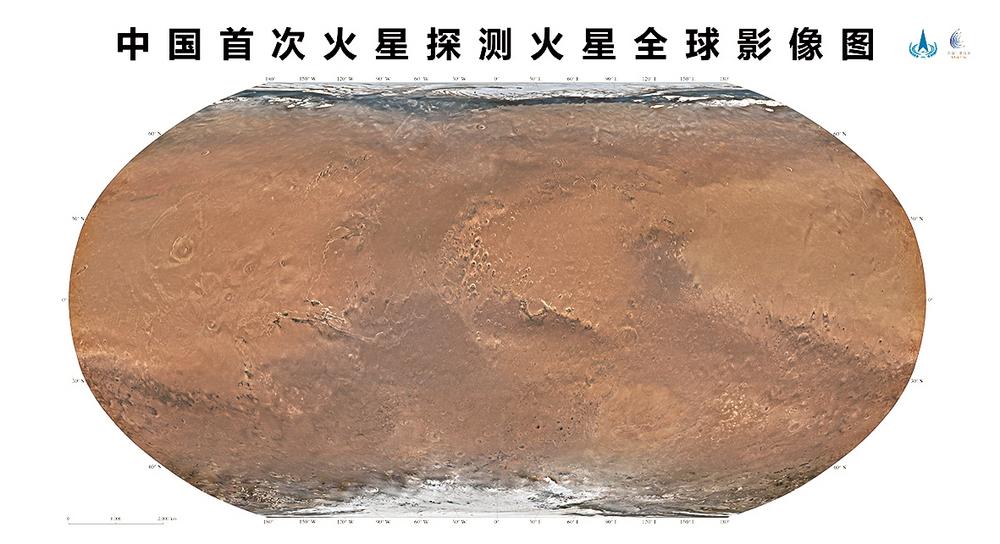

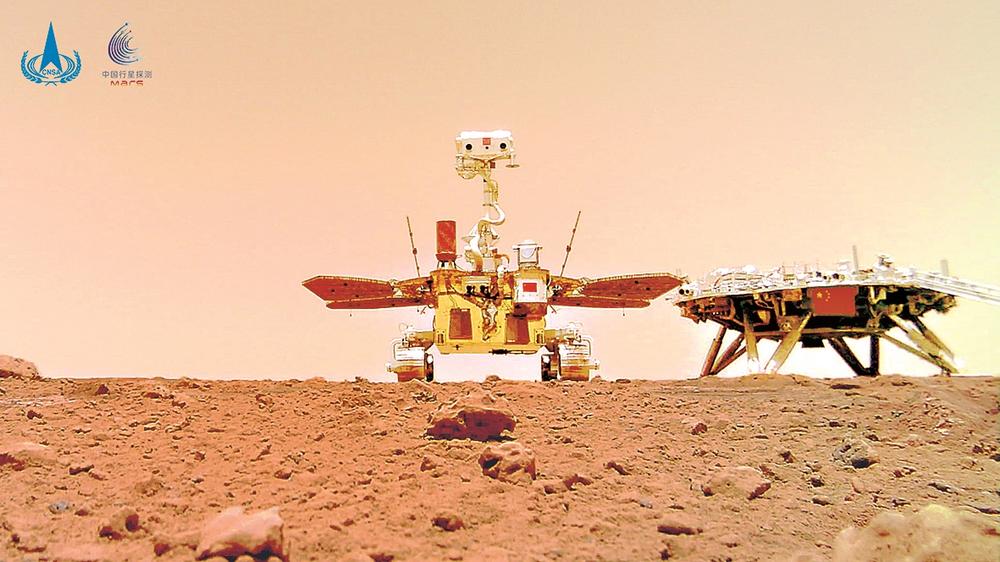

火星上有个“古田”

在中国航天日主场活动启动仪式上,国家航天局和中国科学院联合发布了中国首次火星探测火星全球影像图。本次发布的影像图为彩色,包括按照制图标准分别制作的火星东西半球正射投影图、鲁宾逊投影图和墨卡托投影加方位投影图,空间分辨率为76米,将为开展火星探测工程和火星科学研究提供质量更好的基础底图。天问一号任务获取的包括影像图在内的一批科学探测数据,将为人类深入认知火星作出中国贡献。

天问一号任务环绕器中分辨率相机,于2021年11月至2022年7月历时8个月实施了284轨次遥感成像,对火星表面实现了全球覆盖。地面应用系统对获取的14757幅影像数据进行处理后得到火星全球彩色影像图。

科学研究团队通过火星高分影像,识别了着陆点附近大量的地理实体,国际天文联合会根据相关规则,将其中的22个地理实体,以中国人口数小于10万的历史文化名村名镇加以命名,将中国标识永久刻印在火星大地,其中包括我省的古田县。

“天问四号”将抵达天王星

在本次航天大会上,“走向世界的中国航天”主题展览,串起了中国航天的过去、现在和将来。今年,我国商业航天领域也将持续突破,迎来多个“首次”。

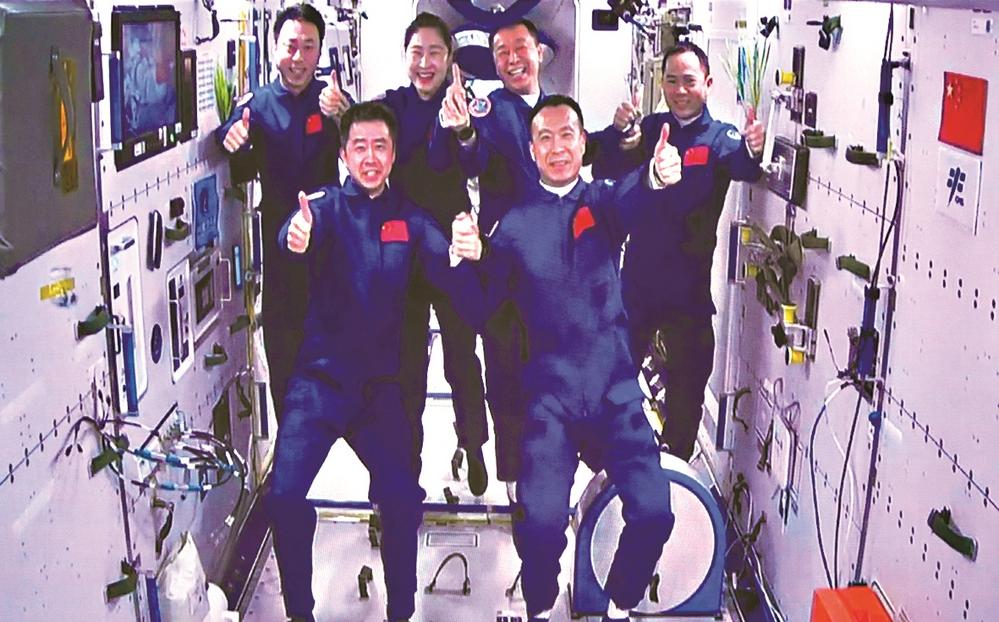

今年,中国航天发射任务仍将高密度常态化举行,中国空间站转入应用与发展阶段,北斗三号全球卫星导航系统还将完成3颗备份卫星的发射,进一步增强系统可靠性。

现在,中国航天已经将视野投向了更深邃的太空。在深空探测实验室展区,我国的“登月梦”“飞天梦”蓝图正逐步变成现实。目前,我国探月四期工程正在稳步推进。在“嫦娥六号”实现月球背面采样返回、“嫦娥七号”实现月球南极原位科学与资源探测后,“嫦娥八号”任务将初步构建起月球科研站的基本型,并与相关国家、国际组织和国际合作伙伴共同开展国际月球科研站建设。

我国对宇宙发出的“天问”也将继续。“天问二号”的目标是一颗近地小行星2016HO3,将实现该星的取样返回,并完成对小行星带中的主带彗星311P环绕探测。再赴火星的任务则将由“天问三号”承担,并且还将带回火星的“土特产”——实现火星取样返回。“天问四号”将在发射后从金星和地球“借力”,实现木星系探测以及行星际穿越探测,最终抵达天王星。

“多功能”月球科研站亮相

在主题展览中,最具“科幻”色彩的展品,莫过于对未来月球科研站的设计。在大大小小的月球环形山中间,科研工作站、能源中心、太空发射场等建筑排布其间,可谓“五脏俱全”。

对月球科研站来说,能源中心是核心部分,月球蕴含着多种清洁能源,首先便是丰富的太阳能,每年到达月球范围内的太阳光辐射能量,大约相当于地球一年消耗的各种能源所产生总能量的2.5万倍。丰富而稳定的太阳能,将成为月球科研站运转的重要支撑。

到月球去开展科研工作,是月球探测的核心目标之一。科研人才在月球聚集,将围绕月球地表探测、资源利用、基础建设及其他星球探测等领域不断发力。月球上的“一天”很漫长,一个月昼大约相当于地球上的14天。因此,月球科研站还贴心地规划了太空休闲中心,内部将布设多种太空娱乐设施,为月球工作人员提供娱乐生活,也为未来的太空旅游业打下基础。

要实现在地月之间往返,或未来到其他星球中转,月面上的太空发射场必不可少。月表没有大气,这有利于航天器发射,加上月球自身较小的引力、发射升空可以借助地球引力等优势条件,航天器只需达到每秒1.8千米的速度,即可脱离月球引力,航天器发射所需的能源和自身发射重量都能减轻。

平板卫星可一箭堆叠发射

在本次主题展览中,不乏商业航天企业参展。位于北京中关村“星谷”的银河航天公司就带来了最新研发成果——能一箭多星堆叠发射的平板卫星。这款卫星的首发星预计于今年第三季度发射。

该卫星外形看起来就像是一片金属板。“把卫星设计成这种形态,是为了方便后续的多星发射和加速卫星互联网建设。”银河航天技术专家金历群介绍。

这款卫星还拥有一片独特的“翅膀”。它所使用的太阳翼是该公司自主研发的我国商业航天首款柔性太阳翼。柔性太阳电池板厚度仅为1毫米左右,轻薄的材料使其折叠后紧密贴合,折起来的主体厚度还不到5厘米。

利用太阳能构建“空间电网”

在2023中国航天大会商业航天产业国际论坛上,全球首个商业化空间太阳能电站产业项目发布,未来“太空电网”将为空间、地面甚至其他天体提供充足的清洁能源。为何要到太空去建设太阳能电站?中国工程院院士段宝岩说:“地球从太阳获得的能量,仅是太阳所发出能量的十六亿分之一,空间太阳能电站不会受到黑夜、阴影等限制,并且在各轨道上都能发展,它带来的效益将十分可观。”

作为这一设想的提出者,北京无限光辉公司执行总裁李涛表示,该项目预计在2024年进行双星验证;2025年至2027年将组建“空间电网”,预计通过1个分布式电站,就能同时为附近的10颗卫星进行足额供电;2028年至2030年,地面能量传输将有望实现。