N新华 四川日报 重庆晨报 成都文物考古研究院

《扁鹊见蔡桓公》一文,让国人对春秋战国时期“神医”扁鹊的高超医术印象深刻。然而,扁鹊的医术究竟包括哪些,因其所著医书的亡佚,后代已不可考。

历经10余年,中国考古学家与中医药学家联手从2000多年前的汉代竹简中破译了“扁鹊医书”。日前,四川省人民政府新闻办在成都召开新闻发布会,宣布经研究整理而成的《天回医简》正式出版。

发布会上,专家学者详细披露了出土于成都天回镇老官山一处汉墓的这些医简的整理过程和重要价值。中国出土医学文献与文物研究院院长柳长华表示,《天回医简》可能就是失传的扁鹊医书!四川省文物局副局长濮新介绍,天回医简的发现,是四川省继三星堆遗址、金沙遗址之后又一重要考古发现。

从930支医简上,得到2万余个文字,整理为8部医书

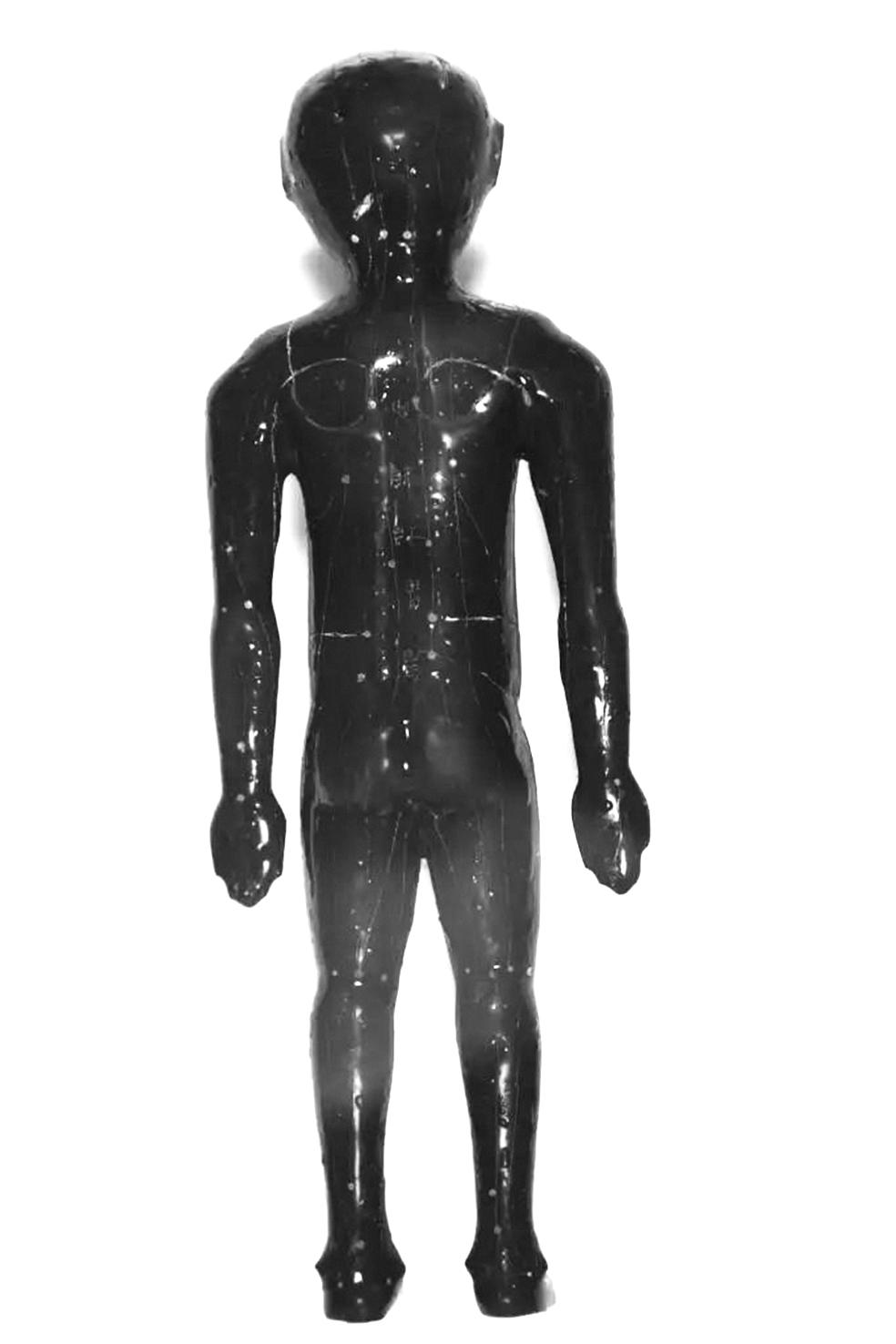

这批汉代竹简是从成都市地铁建设中发现的汉墓中出土的。2012年,成都文物考古研究院和荆州文物保护中心组成的联合考古队,对成都市金牛区天回镇的一处西汉时期墓葬进行抢救性发掘,其中三号墓发现大量医学竹简,这批珍贵的竹简被命名为“天回医简”,一同出土的还有一具精美的木胎髹(xiū)漆经脉人像。

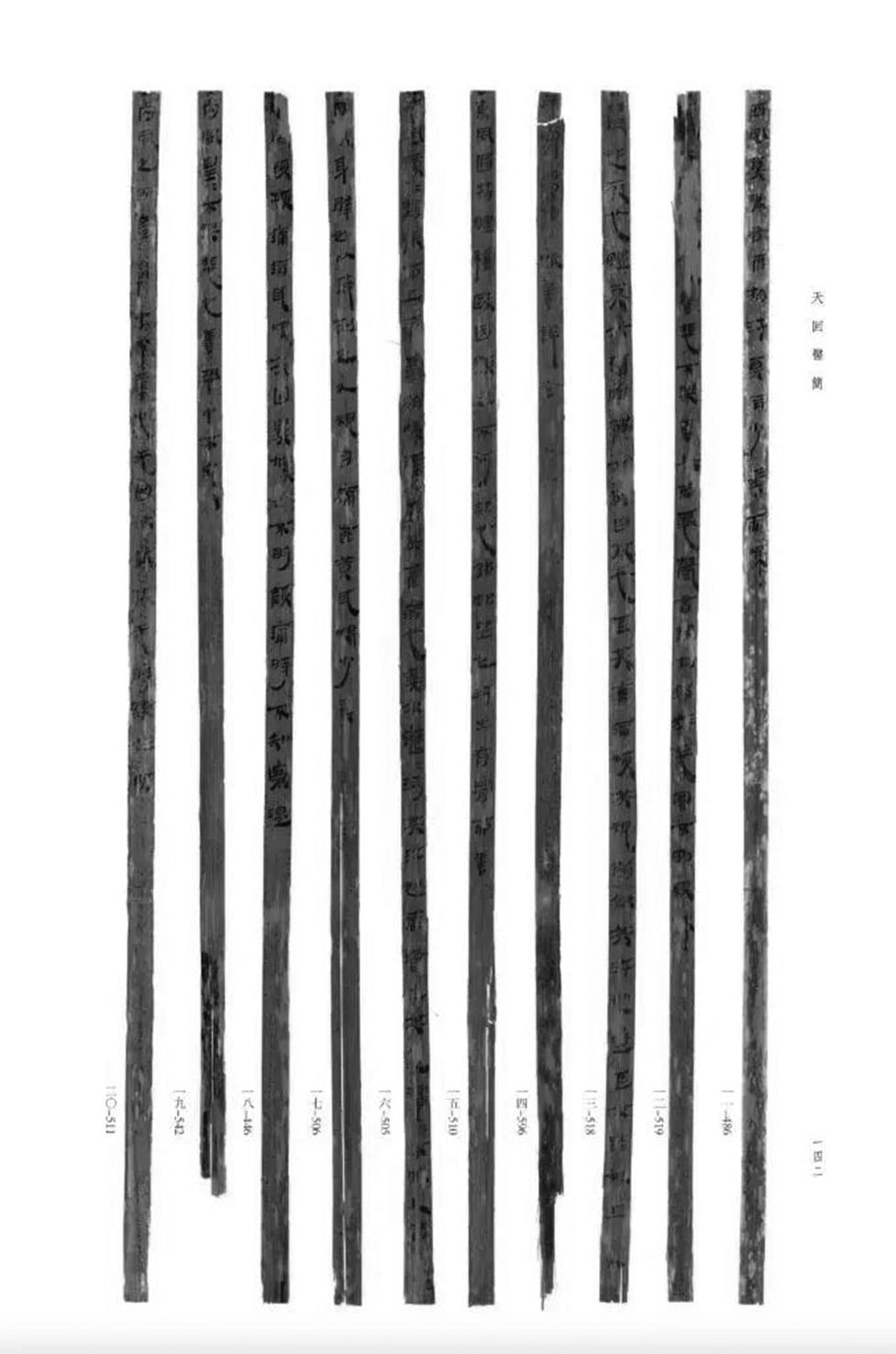

这批竹简在水中浸泡了2000多年,残破散乱,像面条一样软。2014年10月,国家中医药管理局与国家文物局共同立项,中国中医科学院中国医史文献研究所、成都中医药大学、成都文物考古研究院、荆州文物保护中心联合成立天回医简整理组,开启了对这批珍贵医简的整理研究。研究人员用了3年时间解决了竹简编联、释文等重难点问题,经整理拼接后,得到930支医简,其上用篆隶、古隶及隶书书写的文字共计2万余个。

此后,医简被整理为《脉书·上经》《脉书·下经》《逆顺五色脉臧验精神》《犮理》《刺数》《治六十病和齐汤法》《经脉》与《疗马书》等8部医书,涉及医学理论、治法、成方制剂文献等内容,构成了一门系统的医学体系。

在整理研究中,专家还发现最早的中医“成方”。在《治六十病和齐汤法》中记载了治疗风、痹、瘅、消渴等各类疾病的医方105个,以记述药物配伍和制剂方法为重点,这类医方被称为“和齐”,今称“成方”。

柳长华介绍,结集出版的《天回医简》一次性公布了与医学相关的全部资料,为读者提供了准确可靠的一手研究资料。

它可能是失传的扁鹊医书,抄录于西汉,由齐鲁传入蜀地

2000多年前的古代医简究竟有何价值?柳长华告诉记者,《天回医简》整理研究后至少具有三方面的重要意义:一是确认它可能是失传的扁鹊医书,二是证明《黄帝内经》或为《天回医简》解经之书。此外,它和同时发现的经穴漆人一起,证明2000多年前的医学已有较完整的理论与临床体系。

在对出土医简进行清理时,研究人员发现一个叫“敝昔”的人名。敝昔是谁?在深入查阅西汉早期文献后,他们惊奇地发现“敝昔”就是扁鹊。尤其医简内容大多是讲色脉诊以及针灸原理的内容,与扁鹊医学一脉相承。医简中还发现了关于“五色脉诊”的内容,这也正是扁鹊医学最突出的标志。

柳长华说,根据考古和学术推断,医简主体部分抄录于西汉吕后至汉文帝时期。“我们反复求证,证明了天回医简确为扁鹊、仓公所传之医书。它在汉景帝时由齐鲁传入蜀地,是汉代主流医学。其所反映的汉代医疗水平已十分发达,不但用上了‘中成药’,更有详细的色脉诊体系。”

在对医简进行研究时,柳长华还发现了更多惊喜。“在与传世文献《黄帝内经》比较研究时,我们发现《黄帝内经》不是‘经’,而是解经之书,相当于老师教学生的讲稿。那么它解的经,就是《天回医简》。”柳长华的结论建立在严谨的考证上。“在成书时间上,《天回医简》比《黄帝内经》早200余年;在内容和形式上,往往《天回医简》中的一句话,在《黄帝内经》中便演绎成一篇甚至两三篇文章。”

在老官山汉墓中,同时还出土了一件经穴漆人,是我国发现最早、最完整的经穴人体医学模型,为探究古代针灸学术源流提供了极为难得的物证。

古巴蜀名医辈出,或与扁鹊医学经典入蜀有关

四川,是中医药文化的重要发祥地,千百年来,这里不断走出名医。东汉时有著名的医学家郭玉,以及郭玉之师程高和师祖涪翁,都是享有盛誉的名医。

柳长华在整理医简时发现,四川名医不断涌现,或许就与扁鹊医学经典入蜀有关。

柳长华说,西汉成帝(公元前26年)时,侍医李柱国领衔校医书,序中说他整理的书是仓公所传。而仓公医学,恰与扁鹊一脉相承。王莽之乱后,李柱国避祸消失。不久,蜀中绵阳一带出现了一位医术高明的涪翁,著有《针经》和《诊脉法》。

涪翁是谁?《绵州志》记载:涪翁避王莽乱,隐居于涪,以渔钓老,工医,亡姓氏。《华阳国志》记载:李助多方,以兹立称。助,字翁君,涪人也,通名方,校医书。柳长华分析:“西汉校医书的只有李柱国。李助,应当就是隐姓埋名的李柱国。而按照他所处的年代,天回墓主很可能是他的学生。”不仅如此,《后汉书·郭玉传》记载,涪翁教了一个学生叫程高,程高又教了郭玉,郭玉则官至太医丞。郭玉是广汉人,即现在的绵阳盐亭人,扁鹊医学就此在巴蜀大地发挥光大。

濮新表示,虽然全国范围内或多或少都有医学类简牍出土,但迄今为止,天回医简无疑是其中内容最丰富、体系最完整、最具理论和临床价值的医学文献,其涉及中医理论、症候治疗以及针灸、脉诊等中医学的多门学科,说明中医至少在汉代以前就已经走向了独立发展的轨道,对于探究中医学理论演变和传承发展规律、系统梳理中医发展的学术脉络等具有重要价值。

(本版图片除署名外由成都文物考古研究院提供)