N北京晚报 现代快报 济南时报 中新

“留学”海南,你去吗?在海南,境外高校可以独资办学了。

近日,教育部联合海南省政府研究制定的《境外高等教育机构在海南自由贸易港办学暂行规定》明确,境外高水平大学、职业院校,可在海南自由贸易港设立理工农医类学校或者校区。

如今,出去留学似乎成了一种时尚。但在中国古代,尤其是隋唐时期,很多外国人都以来华留学为荣。

新罗小小留学生 只身一人来求学

“秋风唯苦吟,举世少知音。窗前三更雨,灯前万里心。”这是唐代时期,新罗人崔致远留下的诗句,让人很难想到,它出自一个外国人之手。

唐咸通九年(868年),12岁的崔致远辞别亲人,成了一名小留学生,只身一人来中国求学,6年后考上“宾贡进士”,任溧水县尉(今属江苏省南京市辖区,县尉相当于今县公安局局长,九品),后任淮南节度使高骈幕僚,因起草《檄黄巢书》名闻天下。在华16年后,以三品衔归国。

崔致远是唐代知名度最高的留学生之一。唐朝是当时世界上最为强盛的国家之一,而且以开放与包容的姿态,泽被四邻。除了新罗留学生之外,还有日本、渤海国、大食、百济、高昌、吐蕃、南诏等国留学生。

唐朝早期留学生 还负责宫廷保卫

唐代招留学生,源于质子制度。

自春秋起,帝王、军阀便将子女、妻子等近亲送往敌国当人质。

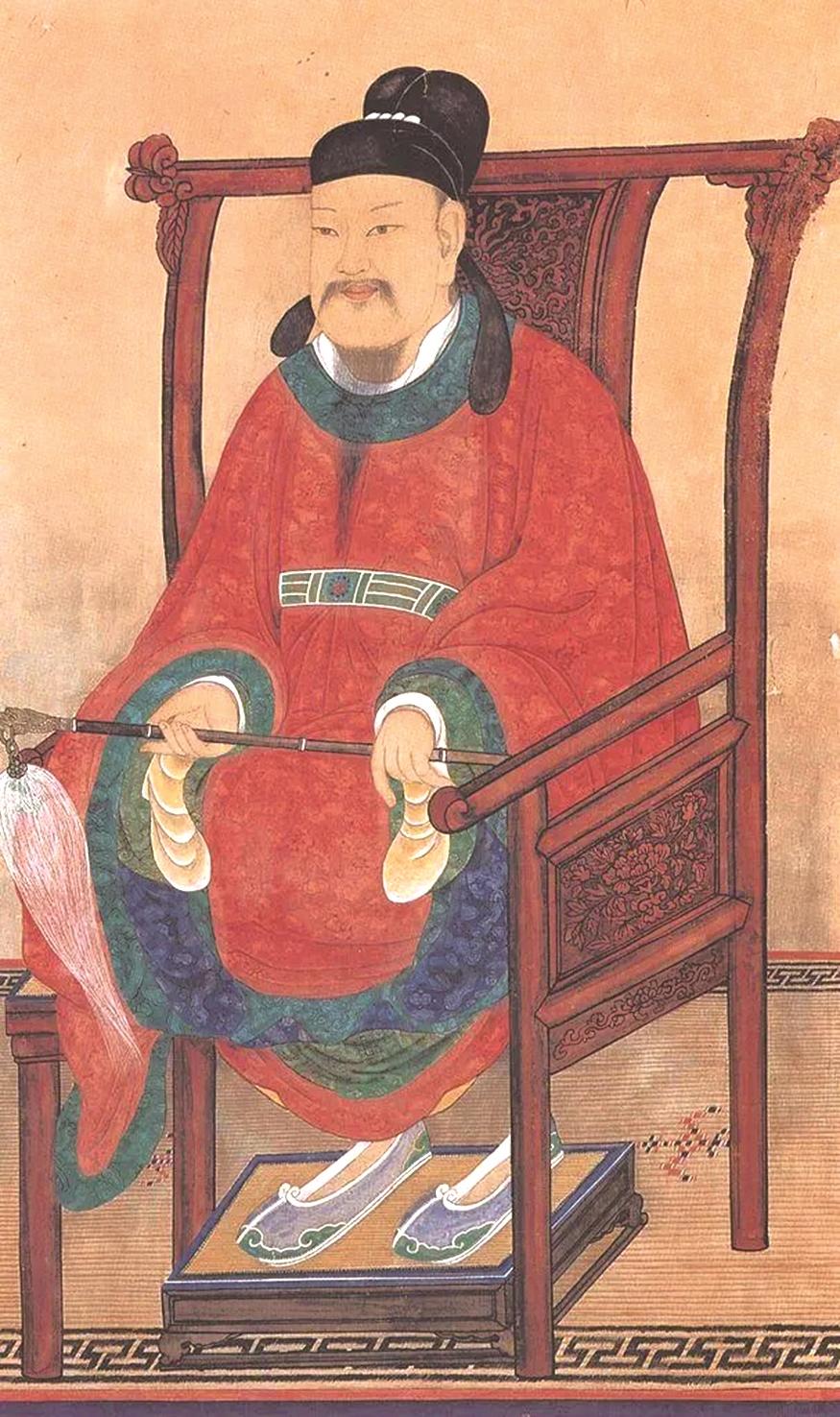

唐太宗既是中原的天子,又是内亚的“天可汗”(注:天可汗制度是一个以唐朝为核心,覆盖周边少数民族和邻国的“唐王朝政治体系”)。作为“天可汗”,有权要求周边政权派质子入卫。早期到唐朝的新罗留学生都是“宿卫学生”,负责宫廷保卫工作,且在重大朝会时充任仪仗。“宿卫学生”较清闲,平时在太学中读书。

长庆元年(821年),唐穆宗下诏允许外国留学生参加科举考试,专门为周边国家来中国的留学生设置了一项考试制度——“宾贡进士”。前面所说的新罗留学生崔致远考上的就是“宾贡进士”。

因考生来源不同,文化有差异,“宾贡进士”与“国子进士”、“乡贡进士”在录取比例和考试难易上,有一定优惠政策。“宾贡科举”是古代科举考试的重要组成部分,对周边国家传播中国文化影响起着积极的作用。

学业压力大 每十天考一次

唐朝时,留学生到中国后,一般在国子监学习,分学问生、请益生和还学生三种。学问生长期留学,学制一般10年;请益生有一定基础,来华研修,可长可短;还学生随遣唐使来,并一同返回,是短期培训。

入学前有考试,据《唐会要》,唐文宗开成二年(837年),渤海国派来16人,只有6人获准入学;新罗派来216人,只有7人入学,其余都被遣回。

教学方法分讲论、问难、诵读与读书指导四种。留学生和本土学生一样,也要参加旬考、岁考、毕业考。

旬考是每十天考一次,须背诵一千字、讲解两千字。岁考,每年一考,如果岁考三次都是下等,必须重修,再不及格,便勒令退学。毕业考则由博士出题,校长(祭酒)监考,题目则模拟科举。

由此看来,学业压力够大。

招留学生不仅不赚钱 朝廷还要倒贴钱

唐代以后,留学生数量锐减。

一是高丽王朝自办科举。自唐朝到明朝,在中国科举成功的朝鲜半岛(含新罗、高丽、朝鲜)进士共53人,远多于其他地区。本地也可科举,使留学中国的动力下降。

另一方面,当时招留学生不仅不赚钱,还要倒贴钱。入学前,留学生要向先生献束脩(礼物),行拜师礼。但入学后,“买书银货则本国支给,而书(衣)粮,唐自鸿胪寺供给”,即衣食由唐朝的鸿胪寺(相当于今外交部)免费提供。招待留学生的负担重,唐代鸿胪寺每年招待费折合成粮食,高达一万三千斛,后来王朝减少了投入。

不过,到明朝时,明太祖很重视来自琉球的留学生。自洪武二十五年(1392年)起,琉球派留学生到中国便成定例。

明太祖很可能看出了琉球巨大的地理潜力,下令迁“闽人三十六姓”移居琉球,在一系列帮扶下,琉球果然发展成东亚海洋贸易的支点,成了稳定东亚秩序的重要一环。

每人每天一只鸡还有酒 清代留学生伙食太好

清康熙二十五年(1686年),4名琉球学生作为明代后第一批留学生,进入北京国子监学习,至同治七年(1868年)才不再派留学生。

对琉球留学生,明朝无人数限制,清朝则要求一任国王只派一批,学习年限也缩短成3年,最长不超过4年。

清朝这么做,可能是想节约成本。据学者许可在《琉球王国赴华留学生研究》中钩沉,清廷为每位琉球留学生日供白米二升,“鸡一只、肉二斤、茶五钱、豆腐一斤、花椒五分、清酱四两、香油四钱、酱四两、黄酒一瓶、菜一斤、盐一两、灯油二两”,此外“每年春秋赐锦缎袍褂,纺丝绸裤各一,凉帽各一,鞋袜各一双。夏赐纱袍褂,罗衫裤各一;冬缎面羊皮袍褂,棉袄裤各一,貂帽,皮靴,绒袜,被褥,席枕俱备”,且“每月硃墨纸笔银两五钱”。

唐代来华留学生可选算学、律学、四门学等,清代只有朱子学。

□知多一点

古代来中国留学的多为男子,其实放眼浩瀚的文脉历史,还有很多外国的小姐姐在自己的国家,努力学习中国诗词,留下乘风破浪的传奇。

这些外国小姐姐

曾在中国诗坛乘风破浪

越南“李清照”·胡春香

200多年前,一位越南姑娘凭借着对中华文化的理解和精妙的文字,横绝越南诗坛,她叫胡春香。有人说这个名字之于越南,相当于李清照之于中国。

十三岁时,胡春香就开始写诗。她的诗风相当有个性,很多都能从遥远的中国的文化中找到共鸣。

她的汉诗里面写到了广寒宫凄清的嫦娥、玉兔,也写到了司马相如、卓文君的《凤求凰》,她熟悉元杂剧《倩女离魂》,也对庄子、陶渊明的悠然自得无比向往。她在《咏菊花》一诗中写道:“陶仙古株闻未了,西施新种尚培秧。”诗中提到的“陶仙”,即陶渊明。

朝鲜“天仙”才女·许兰雪轩

“邻家女伴竞秋千,结带幡巾学半仙。风送彩绳天上去,佩声时落绿杨烟……”这首《秋千词》描绘了邻家少女在秋千上比试高低的场景,作者为朝鲜李朝时期的女诗人许兰雪轩,她可能是中国知名度最高的外国女诗人之一。

许兰雪轩出生于1563年,幼年时期工书史,通六艺,下笔成章。时人评价她有“天仙之才”。

据统计,在她的两百多首诗作中,七言绝句的游仙诗占了87首。

游仙诗是中国古诗里面的传统题材,可见中华文化对许兰雪轩的影响。

27岁那年,许兰雪轩就香消玉殒,令人惋惜。

但故事到这里并没有结束,她的弟弟许筠为她整理了生前的诗作,并将集子介绍给中国的使臣朱之蕃。朱之蕃也大为欣赏,撰写小引流传至今。

另外,明末清初文坛领袖钱谦益的《列朝诗集》,还有清代朱彝尊选编的《明诗综》等书,都选录了她的诗,让许兰雪轩这个名字,在中国广为人知。

把自己嫁给笔墨·江马细香

“新草尖抽细雨中,满园如藉淡烟笼。一齐苒苒茸茸绿,不识胚胎几种红。”这首《新草》是日本才女江马细香写的。

先聊一段题外话。

公元1783年,67岁的“随园先生”袁枚俨然已是大清的文坛盟主。也是在这一年,他收下第一位女弟子陈淑兰,而后,拜在他门下的女弟子越来越多,随园女弟子成为清代乾嘉时期诗歌写作成就最大,也是最有影响的一个女性群体。

令人想不到的是,这个行为居然在日本也激起千层浪。1830年,《随园女弟子诗选》在日本出版,著名的汉学家赖山阳便把这本书推荐给了自己的女弟子江马细香。这位叫江马细香的弟子非比寻常,七岁那年,她已经在临摹李白的诗句了。年纪稍大一些,她被送往京都学习绘画。

她对父亲说,自己不想出嫁,不愿与红尘纠葛,只想在笔墨丹青中了却此生。

1813年,她拜入赖山阳门下学习汉诗,正式开始了自己的诗歌奇旅,并在以后的岁月里创造了令人瞩目的文学成就。